Растения Кавказа — названия, описание и фото — Природа Мира

Содержание

- Деревья-долгожители Кавказских гор

- Падуб

- Лекарственная лавровишня

- Колхидская иглица

- Самшит и хвойный ягодный тис

- Редкие растения Кавказа, внесенные в Красную книгу

- Первоцвет Юлии

- Ремнелепестник прекрасный

- Ардонский колокольчик

- Закавказский ландыш

- Двулистная любка

- Шерстистоцветковый астрагал

- Древовидный и крестолистный вереск

- Вавиловия красивая

- Колокольчики

- Безлистный надбородник

- Величавый чистоуст

- Особенности колхидского самшита

Растительный мир Кавказа отличается удивительным разнообразием, что обусловлено особенностями рельефа этой территории. В нескольких климатических зонах расположено более 6000 видов и подвидов растений, которые мало где встречаются в такой близости друг от друга. Некоторые представители флоры – эндемики, то есть растут только на этой территории и больше нигде не встречаются. Также есть множество привезенных и акклиматизированных растений.

Также есть множество привезенных и акклиматизированных растений.

Деревья-долгожители Кавказских гор

На территории Кавказа растут настоящие реликты древности:

Падуб

Это невысокое дерево с колючками, чаще всего встречающееся на небольшой высоте, плодоносит крайне ядовитыми ягодами;

Лекарственная лавровишня

Невысокое дерево с причудливыми листочками и плодами, похожими на вишню;

Колхидская иглица

Еще один представитель флоры, внесенный в Красную книгу;

Самшит и хвойный ягодный тис

Это самые древние деревья, часто растущие вместе, образующие целые рощи.

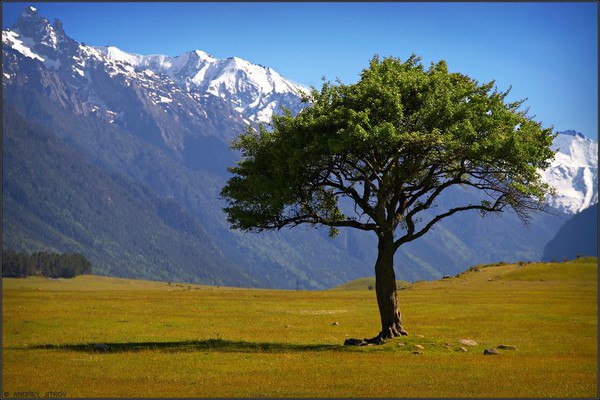

В предгорье также встречаются буки, дубы, ольшаники. Растительный мир представлен и обилием кустарников, которые покоятся между огромными деревьями – рододендроны.

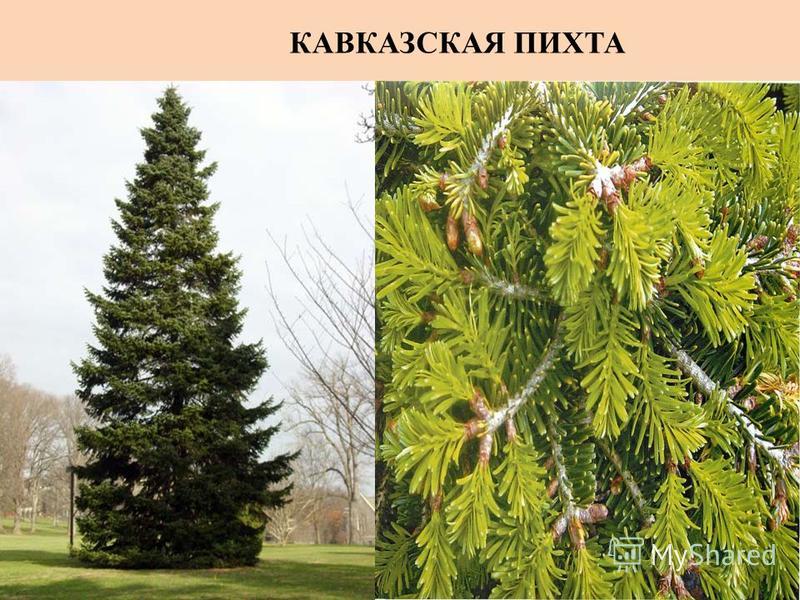

Встречаются здесь и более распространенные представители – пихты, ели, предпочитающие расти на скалах. Хвойные леса образуют настоящие заросли, а между ними встречаются и лиственные деревья.

Редкие растения Кавказа, внесенные в Красную книгу

В Красной книге присутствуют такие представители флоры Кавказа, как:

Первоцвет Юлии

Небольшие цветы, располагающиеся по берегам горных ручьев. Похожи на фиалку, но обладают неровными краями лепестков. Цвет чаще всего ярко-антрацитовый, фуксия.

Похожи на фиалку, но обладают неровными краями лепестков. Цвет чаще всего ярко-антрацитовый, фуксия.

Ремнелепестник прекрасный

Особый вид орхидеи, встречающийся на Кавказе. Очень редкое растение, которое сложно отыскать.

Ардонский колокольчик

Цветет на высокогорных лугах, часто встречается у вечных льдов. Мелкие цветочки имеют синий окрас.

Закавказский ландыш

Еще один представитель из редчайшей группы растений. Применяется в лекарственных целях, численность интенсивно сокращается. Многолетняя трава ползучего вида с небольшими низовыми листьями. На стебле формируется от 6 до 20 цветочков, смотрящих в одну сторону.

На территории Кавказа растет много лекарственных форм цветов, травы, кустарников. Они активно используются местным населением, а также собираются для производства небольшими хозяйствами, однако большая часть находится под защитой. Сбор этих растений запрещен.

Двулистная любка

Любку нередко называют полевым жасмином и ночной фиалкой, а также гвоздикой и чистотелом ядрушки. За всеми этими именами скрывается одно растение. Это многолетняя травянистое растение с продолговатыми клубнями. В высоту оно достигает 60 см. На стебле расположено всего 1-3 ланцетовидных листочка. Соцветия у любки белые, небольшие, на кончиках присутствует зеленая кайма.

За всеми этими именами скрывается одно растение. Это многолетняя травянистое растение с продолговатыми клубнями. В высоту оно достигает 60 см. На стебле расположено всего 1-3 ланцетовидных листочка. Соцветия у любки белые, небольшие, на кончиках присутствует зеленая кайма.

Шерстистоцветковый астрагал

Растение относится к реликтам Кавказа, находится на грани полного исчезновения. Это стелящаяся трава, в высоту едва достигающая 35 см. Чаще всего высота не превышает 15 см, а длина 1 стебля составляет 4-20 см. Астрагал распластывается по земле, частично приподнимается. Отличается рыжеватым оттенком и наличием мохнатых листочков. Цветки желтые, небольшие в диаметре. Цветение начинается в конце июня.

Древовидный и крестолистный вереск

Вечнозеленый древовидный вереск растет на Черноморском побережье, а также на холмах и в лесах рядом с земляничными деревьями. Это достаточно крупный кустарник, способный достигать в высоту 6 м. Цвести начинает в феврале, образуя мелкие, душистые цветочки до 4 мм в длине в виде зонтиков. Вместе они образуют крупные метелки до 50 см. Древний вереск относился к экзотическим реликтам, предпочитающих теплую, влажную среду. Хорошо переносит жару, как и второй вид – крестолистный вереск, который чаще всего встречается в Прибалтике и представлен небольшим количеством особей на Кавказе.

Вместе они образуют крупные метелки до 50 см. Древний вереск относился к экзотическим реликтам, предпочитающих теплую, влажную среду. Хорошо переносит жару, как и второй вид – крестолистный вереск, который чаще всего встречается в Прибалтике и представлен небольшим количеством особей на Кавказе.

Вавиловия красивая

Высокогорное растение, которое любит селиться на самых больших высотах. Приземистая трава альпийских лугов стелется по земле, а в период цветения радует розово-алыми цветочками. Нередко растительность можно встретить и на высоте 2000-2500 м.

Колокольчики

На Кавказе растет свыше 100 видов обыкновенных колокольчиков. Некоторые из них характерны только для этого места и внесены в Красную книгу. Колокольчики отличаются небольшими размерами и полной палитрой оттенков: белые, розовые, голубые, желтые. Встречаются в 800-2900 м над уровнем моря. Нередко выбирают такие места, как скалистые склоны.

Безлистный надбородник

Уникальное растение с красным стеблем и розовыми цветочками, из которых торчат крупные тычинки. Растет в высокогорье в приземистой траве. Это древняя реликтовая разновидность надбородников, которая встречается в Японии и Китае. Максимальная высота – 30 см. Растение устойчиво к морозам и в течение нескольких лет при неблагоприятных условиях может жить под снегом.

Растет в высокогорье в приземистой траве. Это древняя реликтовая разновидность надбородников, которая встречается в Японии и Китае. Максимальная высота – 30 см. Растение устойчиво к морозам и в течение нескольких лет при неблагоприятных условиях может жить под снегом.

Величавый чистоуст

Это растение относится к семейству папоротников – одних из самых древних представителей флоры на Кавказе. Чистоуст – реликтовое растение, которое обнаруживается в высокогорье. Обладает длинными стеблями и листьями с парными листочками. Предпочитает влажные местности. В период цветения образует пирамидообразные коробочки с семенами.

Особенности колхидского самшита

Дерево достойно отдельного рассмотрения как один из древнейших «поселенцев» Кавказа. Считается, что самшит существовал еще в ледниковый период. Сейчас большая часть деревьев расположена в заповеднике, в 20 км от Сочи. Зеленый мох – естественный обитатель, предпочитающий расти на стволах самшита. За счет этого в рощах создается уникальная атмосфера полумрака.

Самшит – это вечнозеленое дерево, усыпанное мелкими вечнозелеными листочками, отличающимися большой плотностью. Одно растение способно прожить до 600 лет. Однако максимальная высота не превышает 20 м, а диаметр – 50 см. Самшит может цвести – соцветия образуют плотную крону, обладают белым цветом и нежным ароматом.

Растительность Кавказа – это сочетание редких, исчезающих и уникальных для этой местности представителей флоры. Часть из них нуждается в щепетильной охране. Свыше 80% территории Кавказских гор – это заповедники, в перспективе способные защитить древние и исчезающие виды от полного уничтожения.

Гугломаг

Спрашивай! Не стесняйся!

Задать вопрос

Не все нашли? Используйте поиск по сайту

Search for:Растения Северного Кавказа — деревья кавказа

Растительный мир Кавказа невероятно разнообразен. На сравнительно небольшой территории насчитывается более шести тысяч видов растений. Такое богатство обусловлено объясняется так называемой поясностью: высокогорье и скалистые склоны, ущелья и обособленные каньоны, ковыльные степи и альпийские луга, равнинные субтропические оазисы и лесные массивы.

Уникальная растительность Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии много эндемиков, специфических растений Северного Кавказа, не встречающихся в иных регионах. Это кавказская черника, прицветниковый мак, примула лескенская, подснежник Борткевича и другие.

Среди растений Кабардино-Балкарии особое место занимают высаживаемые в сельскохозяйственных целях виды. Плодородие местных почв позволяет получать внушительные урожаи бахчевых и зерновых, кормовых и плодово-фруктовых, виноградных и даже технических культур.

Леса в республике занимают менее двадцати процентов территории. В основном это лиственные массивы, хотя в Приэльбрусье и верховьях Чегемского ущелья встречаются и хвойные. В предгорных лесах произрастает много характерных дикоплодовых деревьев и кустарников Кавказа, таких, как терн и мушмула, дикая черешня и кизил, алыча и яблоня восточная.

Растения Чеченской республики и Ингушетии

Если вы хотите увидеть роскошные пейзажи Чечни и Ингушетии во всей красе, стоит отправиться в путешествие по кавказскому региону осенью. Пересекая республики с севера на юг, можно за короткий период побывать в разных временах года и полюбоваться восхитительной флорой края – изумительной красоты полянами с малиновой буквицей и белоснежными колокольчиками, оранжевым горным девясилом и нежно-розовыми ромашками. Обязательно нужно наведаться и в природный заповедник Эрзи, чтобы посетить уникальный массив сосны крючковатой, буково-грабовый лес в ущелье Ассы и облепиховую рощу в Таргимской котловине.

Пересекая республики с севера на юг, можно за короткий период побывать в разных временах года и полюбоваться восхитительной флорой края – изумительной красоты полянами с малиновой буквицей и белоснежными колокольчиками, оранжевым горным девясилом и нежно-розовыми ромашками. Обязательно нужно наведаться и в природный заповедник Эрзи, чтобы посетить уникальный массив сосны крючковатой, буково-грабовый лес в ущелье Ассы и облепиховую рощу в Таргимской котловине.

В Ингушетии и Чечне основано много природоохранных заказников, часть из них – внушительные лесные массивы, в которых можно обнаружить множество ценных пород деревьев. Еще в первой половине прошлого века заказником также была объявлена территория Грозненского и Гудермесского районов, где, в частности, произрастают редкие лекарственные травы. Это и полынь таврическая, используемая в качестве сырья для получения туаремизина, и марена красильная, препараты из нее применяют как нефролитическое средство.

Флора Северной Осетии

Ландшафты Северной Осетии – это степи; широколиственные, преимущественно буковые, леса; альпийские и субальпийские луга. Каждая из перечисленных зон имеет свой уникальный растительный мир. Специалисты утверждают, что на территории республики произрастает более двух тысяч видов растений, и не менее четверти из них –кавказские эндемики.

Каждая из перечисленных зон имеет свой уникальный растительный мир. Специалисты утверждают, что на территории республики произрастает более двух тысяч видов растений, и не менее четверти из них –кавказские эндемики.

Энтузиасты, изучающие растения Северной Осетии, обнаружили здесь немало редких, а иногда и нетипичных для местного ландшафта видов. Среди них занесенные в Красную книгу орех медвежий, вавиловия оше и эрему́рус представительный. Также среди найденных в этих краях растений есть и представляющие доледниковую флору реликты.

Особое восхищение вызывают цветы Кавказа. Только на территории Северной Осетии их великое множество. Например, красоты горных лугов Кармадона в сезон образуют изысканную палитру: насыщенная синева генцианов оттеняется нежной небесной голубизной незабудок, фиолетовые примулы изящно сочетаются с сиреневыми скабиозами и розовыми анемонами, а желтые пятна лютиков сияют в ложбинах, как солнечные искры.

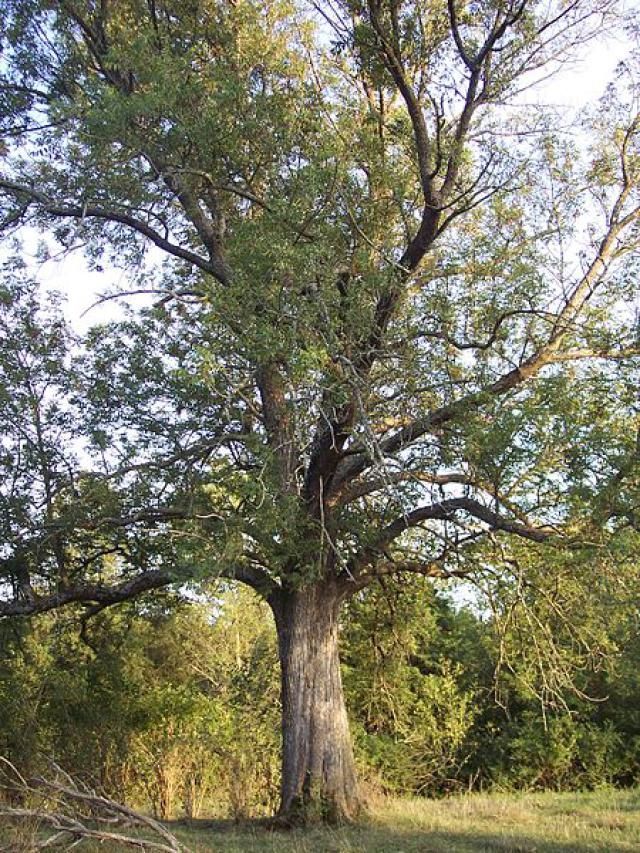

Растения Дагестана

Не столь разнообразна, как растительный мир Кавказа в целом, дагестанская флора. Север республики, Терско-Кумская низменность, – это полупустынные ландшафты, основным фоном которых становится крымская полынь, слегка разбавленная злаками и кустарниками. Хотя к юго-востоку, на Терско-Сулакской равнине, пейзаж значительно живописнее. Не так много в Дагестане и лесов: ученые посчитали, что даже с зарослями кустарников они едва ли составят хотя бы десять процентов от всей площади Дагестана. Приятное исключение – расположившиеся вдоль русла Терека тугайные леса, где встречаются такие деревья Кавказа, как граб, ольха, осина, дуб. Характерной растительностью Кавказа, широко представленной на территории внутригорного Дагестана, считаются и нагорные ксерофиты: эфедра и татарник, седой шалфей и душистый тимьян, шлемник восточный и астрагал колючий.

Север республики, Терско-Кумская низменность, – это полупустынные ландшафты, основным фоном которых становится крымская полынь, слегка разбавленная злаками и кустарниками. Хотя к юго-востоку, на Терско-Сулакской равнине, пейзаж значительно живописнее. Не так много в Дагестане и лесов: ученые посчитали, что даже с зарослями кустарников они едва ли составят хотя бы десять процентов от всей площади Дагестана. Приятное исключение – расположившиеся вдоль русла Терека тугайные леса, где встречаются такие деревья Кавказа, как граб, ольха, осина, дуб. Характерной растительностью Кавказа, широко представленной на территории внутригорного Дагестана, считаются и нагорные ксерофиты: эфедра и татарник, седой шалфей и душистый тимьян, шлемник восточный и астрагал колючий.

Ставропольский край

Флора Ставропольского – почти две с половиной тысяч видов. Основная их часть – цветковые растения. В злаковых степях востока Ставрополья произрастают пустынные виды растений Кавказа: ковыль и полынь, верблюжья колючка и солянка корявая. Среди ландшафтов края есть и субальпийские луга, и лесные массивы. Среди последних более сорока процентов – искусственные насаждения, рукотворные природные памятники.

Среди ландшафтов края есть и субальпийские луга, и лесные массивы. Среди последних более сорока процентов – искусственные насаждения, рукотворные природные памятники.

И все же большая часть растений Ставропольского края – это сельскохозяйственные культуры, под выращивание которых распахана основная доля степей региона. Богатые урожаи зерновых, подсолнечника, винограда позволяют считать сельское хозяйство важнейшей отраслью Ставрополья.

Флора Кавказа — список, характеристика и фото © Геостарт

Рубрика: Природа

Растительный мир Кавказа отличается удивительным разнообразием, что обусловлено особенностями рельефа этой территории. В нескольких климатических зонах расположено более 6000 видов и подвидов растений, которые мало где встречаются в такой близости друг от друга. Некоторые представители флоры – эндемики, то есть растут только на этой территории и больше нигде не встречаются. Также есть множество привезенных и акклиматизированных растений.

Деревья-долгожители Кавказских гор

На территории Кавказа растут настоящие реликты древности:

Падуб

Это невысокое дерево с колючками, чаще всего встречающееся на небольшой высоте, плодоносит крайне ядовитыми ягодами;

Лекарственная лавровишня

Невысокое дерево с причудливыми листочками и плодами, похожими на вишню;

Колхидская иглица

Еще один представитель флоры, внесенный в Красную книгу;

Самшит и хвойный ягодный тис

Это самые древние деревья, часто растущие вместе, образующие целые рощи.

В предгорье также встречаются буки, дубы, ольшаники. Растительный мир представлен и обилием кустарников, которые покоятся между огромными деревьями – рододендроны.

Встречаются здесь и более распространенные представители – пихты, ели, предпочитающие расти на скалах. Хвойные леса образуют настоящие заросли, а между ними встречаются и лиственные деревья.

Редкие растения Кавказа, внесенные в Красную книгу

В Красной книге присутствуют такие представители флоры Кавказа, как:

Первоцвет Юлии

Небольшие цветы, располагающиеся по берегам горных ручьев. Похожи на фиалку, но обладают неровными краями лепестков. Цвет чаще всего ярко-антрацитовый, фуксия.

Похожи на фиалку, но обладают неровными краями лепестков. Цвет чаще всего ярко-антрацитовый, фуксия.

Ремнелепестник прекрасный

Особый вид орхидеи, встречающийся на Кавказе. Очень редкое растение, которое сложно отыскать.

Ардонский колокольчик

Цветет на высокогорных лугах , часто встречается у вечных льдов. Мелкие цветочки имеют синий окрас.

Закавказский ландыш

Еще один представитель из редчайшей группы растений. Применяется в лекарственных целях, численность интенсивно сокращается. Многолетняя трава ползучего вида с небольшими низовыми листьями. На стебле формируется от 6 до 20 цветочков, смотрящих в одну сторону.

На территории Кавказа растет много лекарственных форм цветов, травы, кустарников. Они активно используются местным населением, а также собираются для производства небольшими хозяйствами, однако большая часть находится под защитой. Сбор этих растений запрещен.

Двулистная любка

Любку нередко называют полевым жасмином и ночной фиалкой, а также гвоздикой и чистотелом ядрушки. За всеми этими именами скрывается одно растение. Это многолетняя травянистое растение с продолговатыми клубнями. В высоту оно достигает 60 см. На стебле расположено всего 1-3 ланцетовидных листочка. Соцветия у любки белые, небольшие, на кончиках присутствует зеленая кайма.

За всеми этими именами скрывается одно растение. Это многолетняя травянистое растение с продолговатыми клубнями. В высоту оно достигает 60 см. На стебле расположено всего 1-3 ланцетовидных листочка. Соцветия у любки белые, небольшие, на кончиках присутствует зеленая кайма.

Шерстистоцветковый астрагал

Растение относится к реликтам Кавказа, находится на грани полного исчезновения. Это стелящаяся трава, в высоту едва достигающая 35 см. Чаще всего высота не превышает 15 см, а длина 1 стебля составляет 4-20 см. Астрагал распластывается по земле, частично приподнимается. Отличается рыжеватым оттенком и наличием мохнатых листочков. Цветки желтые, небольшие в диаметре. Цветение начинается в конце июня.

Древовидный и крестолистный вереск

Вечнозеленый древовидный вереск растет на Черноморском побережье, а также на холмах и в лесах рядом с земляничными деревьями. Это достаточно крупный кустарник, способный достигать в высоту 6 м. Цвести начинает в феврале, образуя мелкие, душистые цветочки до 4 мм в длине в виде зонтиков. Вместе они образуют крупные метелки до 50 см. Древний вереск относился к экзотическим реликтам, предпочитающих теплую, влажную среду. Хорошо переносит жару, как и второй вид – крестолистный вереск, который чаще всего встречается в Прибалтике и представлен небольшим количеством особей на Кавказе.

Вместе они образуют крупные метелки до 50 см. Древний вереск относился к экзотическим реликтам, предпочитающих теплую, влажную среду. Хорошо переносит жару, как и второй вид – крестолистный вереск, который чаще всего встречается в Прибалтике и представлен небольшим количеством особей на Кавказе.

Вавиловия красивая

Высокогорное растение, которое любит селиться на самых больших высотах. Приземистая трава альпийских лугов стелется по земле, а в период цветения радует розово-алыми цветочками. Нередко растительность можно встретить и на высоте 2000-2500 м.

Колокольчики

На Кавказе растет свыше 100 видов обыкновенных колокольчиков. Некоторые из них характерны только для этого места и внесены в Красную книгу. Колокольчики отличаются небольшими размерами и полной палитрой оттенков: белые, розовые, голубые, желтые. Встречаются в 800-2900 м над уровнем моря. Нередко выбирают такие места, как скалистые склоны.

Безлистный надбородник

Уникальное растение с красным стеблем и розовыми цветочками, из которых торчат крупные тычинки. Растет в высокогорье в приземистой траве. Это древняя реликтовая разновидность надбородников, которая встречается в Японии и Китае. Максимальная высота – 30 см. Растение устойчиво к морозам и в течение нескольких лет при неблагоприятных условиях может жить под снегом.

Растет в высокогорье в приземистой траве. Это древняя реликтовая разновидность надбородников, которая встречается в Японии и Китае. Максимальная высота – 30 см. Растение устойчиво к морозам и в течение нескольких лет при неблагоприятных условиях может жить под снегом.

Величавый чистоуст

Это растение относится к семейству папоротников – одних из самых древних представителей флоры на Кавказе. Чистоуст – реликтовое растение, которое обнаруживается в высокогорье. Обладает длинными стеблями и листьями с парными листочками. Предпочитает влажные местности. В период цветения образует пирамидообразные коробочки с семенами.

Особенности колхидского самшита

Дерево достойно отдельного рассмотрения как один из древнейших «поселенцев» Кавказа. Считается, что самшит существовал еще в ледниковый период. Сейчас большая часть деревьев расположена в заповеднике, в 20 км от Сочи. Зеленый мох – естественный обитатель, предпочитающий расти на стволах самшита. За счет этого в рощах создается уникальная атмосфера полумрака.

Самшит – это вечнозеленое дерево, усыпанное мелкими вечнозелеными листочками, отличающимися большой плотностью. Одно растение способно прожить до 600 лет. Однако максимальная высота не превышает 20 м, а диаметр – 50 см. Самшит может цвести – соцветия образуют плотную крону, обладают белым цветом и нежным ароматом.

Растительность Кавказа – это сочетание редких, исчезающих и уникальных для этой местности представителей флоры. Часть из них нуждается в щепетильной охране. Свыше 80% территории Кавказских гор – это заповедники, в перспективе способные защитить древние и исчезающие виды от полного уничтожения.

автор Мартынова Валерия |

названия и особенности Желтые цветы в горах кавказа

Растительный мир Кавказа отличается удивительным разнообразием, что обусловлено особенностями рельефа этой территории.

Деревья-долгожители Кавказских гор

На территории Кавказа растут настоящие реликты древности:

Падуб

Это невысокое дерево с колючками, чаще всего встречающееся на небольшой высоте, плодоносит крайне ядовитыми ягодами;

Лекарственная лавровишня

Невысокое дерево с причудливыми листочками и плодами, похожими на вишню;

Колхидская иглица

Еще один представитель флоры, внесенный в Красную книгу;

Самшит и хвойный ягодный тис

Это самые древние деревья, часто растущие вместе, образующие целые рощи.

В предгорье также встречаются буки, дубы, ольшаники. Растительный мир представлен и обилием кустарников, которые покоятся между огромными деревьями — рододендроны.

Встречаются здесь и более распространенные представители – пихты, ели, предпочитающие расти на скалах. Хвойные леса образуют настоящие заросли, а между ними встречаются и лиственные деревья.

Редкие растения Кавказа, внесенные в Красную книгу

В Красной книге присутствуют такие представители флоры Кавказа, как:

Первоцвет Юлии

Небольшие цветы, располагающиеся по берегам горных ручьев. Похожи на фиалку, но обладают неровными краями лепестков. Цвет чаще всего ярко-антрацитовый, фуксия.

Ремнелепестник прекрасный

Особый вид орхидеи, встречающийся на Кавказе. Очень редкое растение, которое сложно отыскать.Ардонский колокольчик

Цветет на высокогорных , часто встречается у вечных льдов. Мелкие цветочки имеют синий окрас.

Закавказский ландыш

Еще один представитель из редчайшей группы растений. Применяется в лекарственных целях, численность интенсивно сокращается. Многолетняя трава ползучего вида с небольшими низовыми листьями. На стебле формируется от 6 до 20 цветочков, смотрящих в одну сторону.

На стебле формируется от 6 до 20 цветочков, смотрящих в одну сторону.

На территории Кавказа растет много лекарственных форм цветов, травы, кустарников. Они активно используются местным населением, а также собираются для производства небольшими хозяйствами, однако большая часть находится под защитой. Сбор этих растений запрещен.

Двулистная любка

Любку нередко называют полевым жасмином и ночной фиалкой, а также гвоздикой и чистотелом ядрушки. За всеми этими именами скрывается одно растение. Это многолетняя травянистое растение с продолговатыми клубнями. В высоту оно достигает 60 см. На стебле расположено всего 1-3 ланцетовидных листочка. Соцветия у любки белые, небольшие, на кончиках присутствует зеленая кайма.

Шерстистоцветковый астрагал

Растение относится к реликтам Кавказа, находится на грани полного исчезновения. Это стелящаяся трава, в высоту едва достигающая 35 см. Чаще всего высота не превышает 15 см, а длина 1 стебля составляет 4-20 см. Астрагал распластывается по земле, частично приподнимается. Отличается рыжеватым оттенком и наличием мохнатых листочков. Цветки желтые, небольшие в диаметре. Цветение начинается в конце июня.

Отличается рыжеватым оттенком и наличием мохнатых листочков. Цветки желтые, небольшие в диаметре. Цветение начинается в конце июня.

Древовидный и крестолистный вереск

Вечнозеленый древовидный вереск растет на Черноморском побережье, а также на холмах и в лесах рядом с земляничными деревьями. Это достаточно крупный кустарник, способный достигать в высоту 6 м. Цвести начинает в феврале, образуя мелкие, душистые цветочки до 4 мм в длине в виде зонтиков. Вместе они образуют крупные метелки до 50 см. Древний вереск относился к экзотическим реликтам, предпочитающих теплую, влажную среду. Хорошо переносит жару, как и второй вид – крестолистный вереск, который чаще всего встречается в Прибалтике и представлен небольшим количеством особей на Кавказе.

Вавиловия красивая

Высокогорное растение, которое любит селиться на самых больших высотах. Приземистая трава альпийских лугов стелется по земле, а в период цветения радует розово-алыми цветочками. Нередко растительность можно встретить и на высоте 2000-2500 м.

Колокольчики

На Кавказе растет свыше 100 видов обыкновенных колокольчиков. Некоторые из них характерны только для этого места и внесены в Красную книгу. Колокольчики отличаются небольшими размерами и полной палитрой оттенков: белые, розовые, голубые, желтые. Встречаются в 800-2900 м над уровнем моря. Нередко выбирают такие места, как скалистые склоны.

Безлистный надбородник

Уникальное растение с красным стеблем и розовыми цветочками, из которых торчат крупные тычинки. Растет в высокогорье в приземистой траве. Это древняя реликтовая разновидность надбородников, которая встречается в Японии и Китае. Максимальная высота – 30 см. Растение устойчиво к морозам и в течение нескольких лет при неблагоприятных условиях может жить под снегом.

Величавый чистоуст

Это растение относится к семейству папоротников – одних из самых древних представителей флоры на Кавказе. Чистоуст – реликтовое растение, которое обнаруживается в высокогорье. Обладает длинными стеблями и листьями с парными листочками.

Особенности колхидского самшита

Дерево достойно отдельного рассмотрения как один из древнейших «поселенцев» Кавказа. Считается, что самшит существовал еще в ледниковый период. Сейчас большая часть деревьев расположена в заповеднике, в 20 км от Сочи. Зеленый мох – естественный обитатель, предпочитающий расти на стволах самшита. За счет этого в рощах создается уникальная атмосфера полумрака.

Самшит – это вечнозеленое дерево, усыпанное мелкими вечнозелеными листочками, отличающимися большой плотностью. Одно растение способно прожить до 600 лет. Однако максимальная высота не превышает 20 м, а диаметр – 50 см. Самшит может цвести – соцветия образуют плотную крону, обладают белым цветом и нежным ароматом.

«Альпийские лужайки» , «альпийские ковры» , высокогорное разнотравье — все эти названия относятся к изумительным творениям природы. Все растения здесь очень низенькие, не больше мизинца в высоту. Но именно они могут считаться украшением свиты любой королевы снегов.Растительность Кавказа – это сочетание редких, исчезающих и уникальных для этой местности представителей флоры. Часть из них нуждается в щепетильной охране.

Свыше 80% территории Кавказских гор – это заповедники, в перспективе способные защитить древние и исчезающие виды от полного уничтожения.

Самыми крохотными из этих карликов являются генцианы (Gentiana) , но благодаря яркости цветов они привлекают внимание более, чем крупные цветы.Голубые генцианы словно сконцентрировали в себе голубизну полуденного неба высокогорий,

а темно-синие — синеву неба ночного.

Немного выше генциан , но почти таких же ярких цветов — колокольчики(Campanula) . Правда, кроме голубых и синих они бывают и нежно-желтыми, почти белыми, как легкие облака в предзакатный час.

Всю гамму розовых, сиреневых, фиолетовых цветов забрали примулы (Primula) . Их очень много видов, некоторые из них не превышают размерами генцианы . Есть среди примул и виды с желтыми цветами разных оттенков. И для всего этого многообразия цветов, список которых можно было увеличить во много раз, самым правильным представляется название «ковер» .

Их очень много видов, некоторые из них не превышают размерами генцианы . Есть среди примул и виды с желтыми цветами разных оттенков. И для всего этого многообразия цветов, список которых можно было увеличить во много раз, самым правильным представляется название «ковер» .

А вокруг этих лужаек монотонно зеленеют альпийские луга высокогорий , кобрезивные, осоковые или злаковые , все они одинаково низкие и неприметные. Там, где в высокогорьях теплее, и они сами ниже, как например в Закавказье, а снегов в целом больше, яркими и красивыми делаются все высокогорные луга. В местах снежных надувов, в которых могут формироваться и лавины, развиваются леса из небольших

И запомните, что зимой в этом месте проходить опасно — возможен сход лавин.

И запомните, что зимой в этом месте проходить опасно — возможен сход лавин.Лавины, безусловно, страшный безжалостный враг и людей, и лесов, и инженерных сооружений. Однако, именно благодаря лавинной деятельности разрастаются великолепные высокотравья в местах схода лавин. Лавины не мешают травостою развиваться. Напротив, они в разгар лета поют водой из тающих ледников и луга, и деревья, успевающие разрастаться в промежуток времени между сходом лавин.

Альпийские луга приурочены преимущественно к пологим участкам, к плечам трогов, т.е. к местам на склонах, выположенных древними ледниками. Основу же лавинной свиты составляютвысокотравные луга, березовые криволесья , всевозможные стланики, приуроченные обычно к крутым склонам высокогорий. Они выделяются в особый субальпийский пояс . Этот пояс является подлинным украшением гор, который в Баксанской долине представлен

рододендроном кавказским (Rhododendron caucasicum Pall.) , эндемичным растением Кавказа , латинское название которого означает «дерево-роза» , кисти его белоснежных цветов, радующих туристов все лето, приобретают местами желтовато-кремовый оттенок,

в Западном Чегете имеют нежно-розовые лепестки, а в верховьях Чегема — оранжево-розовые. В нижней части склонов они зацветают в начале лета, а вблизи снежников — в конце. Поэтому приезжающие обязательно любуются этими цветами в течение нескольких месяцев. Перезимовывают рододендроны под укрытием снежной толщи. Если снежность зим уменьшается, верхние побегирододендронов , оказавшиеся не покрытые снегом, замерзают. Иногда вымерзают целые группы этихстлаников , что надежно указывает на то, что в этом месте снежность уменьшилась. Однако, в последние десятилетия, напротив, рододендроны в высокогорьях прекрасно разрастаются, продвигаясь выше и выше. Но при этом увеличения зимних осадков метеостанции не регистрируют. Что же здесь происходит? Усиление ветров, особенно необычно сильных, приводит к перераспределению снежных толщ в высокогорьях. В ложбинах снега становится больше, он может надежно укрыть появляющиеся здесь молодые рододендроны . Поскольку такая ситуация повторяется не один год, то кустарники разрастаются и занимают всю ложбину. Возможно, усиление зимних ветров и более мощное, чем столетие или два до этого перераспределение снегов в высокогорьях и привело к сходу целого ряда необычно мощных лавин, уничтоживших леса по долине в возрасте более двухсот лет.

В нижней части склонов они зацветают в начале лета, а вблизи снежников — в конце. Поэтому приезжающие обязательно любуются этими цветами в течение нескольких месяцев. Перезимовывают рододендроны под укрытием снежной толщи. Если снежность зим уменьшается, верхние побегирододендронов , оказавшиеся не покрытые снегом, замерзают. Иногда вымерзают целые группы этихстлаников , что надежно указывает на то, что в этом месте снежность уменьшилась. Однако, в последние десятилетия, напротив, рододендроны в высокогорьях прекрасно разрастаются, продвигаясь выше и выше. Но при этом увеличения зимних осадков метеостанции не регистрируют. Что же здесь происходит? Усиление ветров, особенно необычно сильных, приводит к перераспределению снежных толщ в высокогорьях. В ложбинах снега становится больше, он может надежно укрыть появляющиеся здесь молодые рододендроны . Поскольку такая ситуация повторяется не один год, то кустарники разрастаются и занимают всю ложбину. Возможно, усиление зимних ветров и более мощное, чем столетие или два до этого перераспределение снегов в высокогорьях и привело к сходу целого ряда необычно мощных лавин, уничтоживших леса по долине в возрасте более двухсот лет.

Лавины обычно оканчивают свое движение на лавинных конусах, формировавшихся многие-многие тысячелетия, весь голоцен, т.е. весь период после последнего оледенения. И на этих-то конусах и развиваются великолепные луга. Высота травостоя здесь бывает от метра до двух. Всадник на коне может скрыться в таких травянистых зарослях. Ботаники когда-то спорили — первичны или вторичны эти луга. Могли бы они разрастись сами по себе, если бы не выпас скота. Скот на таких лугах, действительно, присутствует почти все лето. Но если бы не было скотины, эти луга существовали бы за счет деятельности лавин. Подрост деревьев из берез, осин, рябин всегда присутствует среди трав. Но вырастать, образовывать леса этим всходам не дают лавины.

Каждый горожанин, очутившись на субальпийском лугу , ощущает себя как в заброшенном цветнике, где умелый цветовод рассадив прекрасные растения, вдруг исчез, и цветы,

предоставленные сами себе, разрослись в непроходимые дебри, словно в сказке о спящей царевне. Высокие синие борцы (Aconitum nasutum Fisch.ex Reichenb., Aconitum pubiceps (Rupr.) Trautv.,

Высокие синие борцы (Aconitum nasutum Fisch.ex Reichenb., Aconitum pubiceps (Rupr.) Trautv.,

Aconitum cymbulatum (Schmalh) Lipsky) чередуются

с борцом восточным с нежно-желтыми соцветиями (Aconitum orientale Mill.) .

Их теснят гиганты-борщевики , разводимые тоже нередко в парках среди газонов низких трав. Латинское название борщевиков — Heracleum (Гераклиум) напоминает нам о Геракле , в честь которого эти растения и получили название.

Не желают уступить в высоте и колокольчики , высота которых превышает метр у колокольчика широколистного (Campanula latifolia L.).

А иногда все пространство лавинного конуса захватывает альпийская гречишка (Polygonum alpinum All.) , высокое растение с пышными душистыми белыми соцветиями. Когда она цветет, то издали кажется, что это белое облачко почему-то не спешит уйти со склона.

Выше гостиницы «Иткол» на склоне крупные лавины не образуются, но в местах, где зимой скапливается снег, летом прекрасно расцветают поляны ветреницы пучковатой (Anemone fasciculata L. ) .

) .

Но самым примечательным растением этих мест в долине являются высокие лилии. Они представлены здесь видом лилия однобратственная (Lilium monadelphum Bieb.) . Крупные лимонно-желтые, словно восковые, цветы этой лилии собраны в пирамидальную кисть с 5-30 цветками, и ничем не уступают садовым формам. А аромат их хотя и приятен, но такой сильный, что в комнате букеты из этих лилий держать нельзя — начинает сильно болеть голова.

Приятен запах и у купавки (Trollius ranunculinus (Srnith) Stearn) , который ничуть не отличается от аромата ее родственницы, желтые цветы которой радуют глаз в лесах Европы . Но у кавказской купавки лепестки раскрыты и имеют более интенсивно желтый цвет.

Из растений с длинной родословной, которых называют ботаники «реликтами» теплой третичной флоры, на лавиноопасных склонах наряду с рододендроном , часто можно встретить дафну скученную

или волчеягодник скученный (Daphne glemerata Lam. ) с соцветиями бледно-желтых, почти белых цветов.

) с соцветиями бледно-желтых, почти белых цветов.

Реже встречается волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.). На него можно обратить внимание лишь весной, когда его душистые, интенсивно сиреневого цвета соцветия, появляющиеся на стеблях до распускания листьев, издалека видны среди еще незазеленевшего леса.

Огромно разнообразие на лавинных конусах растений из семейства бобовых (Lotus, Oxytropis, Medicago, Melilotus, Hedysarum и др.) . Их невозможно перечислить. Достаточно сказать, что однихгорошков (Vicia) здесь несколько видов с желтыми, сиреневыми, белыми цветами.

Почти повсеместно встречается ярко-желтый лядвенец (Lotus caucasicus Rupr.),

солнцецвет (Helianthemum ovatum (Viv.) Dun.) , обычный и на альпийских лугах.

Разнообразны и виды клеверов (Trifolium) с фиолетовыми, розовыми и желтыми головками соцветий.

Лавинами переносятся растения альпийского пояса вниз, в места остановки лавин, и поэтому здесь нередко можно встретить ярко-синие и голубые горечавки (Gentiana) , о которых уже писалось выше.

А копеечник кавказский (Hedysarum caucasicum Bieb.) с соцветиями сиреневых цветов и с плодами-стручками, словно поделенными на копейки, за что он и получил свое название, встречается в местах и где лавины только формируются, в альпике, и где они останавливаются.

Также приурочены к лавинным местообитаниям макротомия (Macrotomia echioides (L.) Boiss.) ,

которую нельзя спутать ни с одним растением, так как на ее ярко-желтых цветах чернеют аккуратные черно-лиловые точки-пятнышки, словно веснушки.

Есть необычные растения, которые живут 150 лет и только в конце жизни дают поразительно красивые цветы. Как могут удивить представители земной флоры?

Редкие цветы

Эдельвейс — цветок верности и любви. Одно его название звучит, как музыка. Самый трогательный и нежный, о котором сложено множество легенд. Итальянцы его называют серебряным цветком скал. Французы — альпийской звездой.Цветок любит солнце, но растет высоко в горах у самой снежной кромки. Увидеть его дано не каждому. Легенда гласит, что найти этот таинственный цветок может только человек, в сердце которого чистая, как роса любовь. Мало быть ловким и сильным, чтобы взобраться на вершину горы. Надо любить искренне и беззаветно, быть преданным своим возлюбленным.

Увидеть его дано не каждому. Легенда гласит, что найти этот таинственный цветок может только человек, в сердце которого чистая, как роса любовь. Мало быть ловким и сильным, чтобы взобраться на вершину горы. Надо любить искренне и беззаветно, быть преданным своим возлюбленным.

Желающих заполучить цветок было так много, что уже в 19 веке увидеть его было практически невозможно. Осталось пара десятков экземпляров, которые находились на грани вымирания.

В Швейцарии, где произрастал этот цветок был издан специальный закон, который запрещал сбор этого растения. Нарушителям грозил внушительный штраф. У горных границ существуют специальные посты, которые не допускают туристов к местам обитания этого цветка.

Китайский мышецвет — самый жуткий и отвратительный цветок, который только могла создать матушка-природа. Даже с близкого расстояния, когда его лепестки закрыты, он напоминает летучую мышь, которая пристроилась на ветке на ночлег. Для придания еще более жуткого вида, он имеет длинные, витиеватые щупальца длиной в 30-40 см, которые напоминают черных змей. Первое впечатление тех, кто его увидел — это ужас.

Первое впечатление тех, кто его увидел — это ужас.

Его выращивают только цветоводы-экстремалы, так как не только внешний вид, но и прикосновение к нему у большинства людей вызывают чувство отвращения.

Миддлемист красный — самый редкий цветок в мире. На всем земном шаре насчитывается лишь 2 экземпляра. Британский садовник Джон Миддлемист, путешествуя в 1854 году по Китаю, был очарован алой розой, которую он совершенно случайно обнаружил. Он выкопал цветок и привез его в Британию, чтобы посадить теплице Соединенного Королевства. Он даже не мог предположить, что благодаря этому он спас последний экземпляр цветка в мире. В честь его и была названа эта алая роза.

Наш мир необычайно богат различными видами растений, невероятной красоты цветами и могучими вековыми деревьями, которые взяты под охрану во всем мире. Только от человека зависит, чтобы в Красной книге стало как можно меньше страниц.

Редкие виды деревьев

Сосна Мафусаил — самое древнее дерево в мире. Его возраст превышает 4850 лет. И имя она получила в честь библейского персонажа, который был единственным долгожителем во всем мире.

Его возраст превышает 4850 лет. И имя она получила в честь библейского персонажа, который был единственным долгожителем во всем мире.

Растет это величественное дерево в США, в горах Уайт-Маунтинс на высоте 3000 метров. Ее точное место нахождения знают только ботаники, которые ведут наблюдение за сосной. Такая секретность связана с тем, чтобы уберечь от вандализма этого сторожила. Ведь туристов, желающих с ним сфотографироваться или оторвать на память кусочек коры тысячи. Многие отправляются в горы, чтобы найти это таинственное дерево, но все их попытки заканчиваются провалом. Сосна Мафусаил — это не дерево, это символ вечности, которое выглядит, как мертвое, но в каждой ее ветке таится жизнь.

Дерево жизни — самое одинокое дерево в мире. Наверное, как и сама жизнь, напоминающая одиночество среди толпы людей. Оно единственное на песках бескрайней пустыни Бахрейна, в сотне километров от какой-либо растительности.

Ему 400 лет, но самое важное не в его возрасте или в том, что это редкий экземпляр деревьев. Ученые задаются вопросом, как можно прожить столько лет в пустыне, в земле которой абсолютно нет воды, при этом «излучая» жизненную энергию.

Ученые задаются вопросом, как можно прожить столько лет в пустыне, в земле которой абсолютно нет воды, при этом «излучая» жизненную энергию.

Если «перенестись» из далеких уголков мира в наши края, с зеленью лугов и шумом березовых рощ, то можно открыть удивительные и редкие растения, которые находятся на грани вымирания.

Интересные растения из Российской Красной книги

Бородатка японская — красивое и изящное растение с крупным розоватым цветком, которое в народе называют Духом лугов. Свое название оно получило из-за лепестков, которые загибаясь внизу цветка, напоминают бородку гнома.Бородатка — это орхидея в миниатюре. Такая же нежная, изящная и красивая. Цветок может расти в одиночестве, скромно «выглядывая» из стрелок зелени луговых трав. Но чаще всего растение образует россыпи цветов, где на 1 квадратном метре их может быть до 60. Растение занесено в Красную книгу, и охраняется законом.

Рододендрон Фори — растение с крупными цветками розового цвета. На одной кисти может расти до 15 нежных, со слегка завернутыми лепестками цветков. Его называют цветком богов. Его красоту сравнивают с греческими богинями — изящными, стройными, нежными. Любоваться его красотой можно бесконечно, но увидеть его может только счастливчик.

На одной кисти может расти до 15 нежных, со слегка завернутыми лепестками цветков. Его называют цветком богов. Его красоту сравнивают с греческими богинями — изящными, стройными, нежными. Любоваться его красотой можно бесконечно, но увидеть его может только счастливчик.

Легенда гласит, что этот цветок был подарен человеку Богами, который хотел покорить сердце своей возлюбленной. Цветок был также прекрасен, как и девушка, для которой он был предназначен. Когда суженый увез ее в дальние края, на полях расцвели рододендроны, чтобы люди помнили не только ее красоту, но и верили, что на свете существует неземная любовь.

Об этом растении можно сказать, что увидев его — это познать бытие жизни. Понять, что жизнь и смерть далеки друг от друга, но в тоже время также неразлучны, как две сестры.

Самое редкое растение в мире

Пуйя раймонди — растение, которое живет 150 лет, чтобы набраться жизненной силы и умереть. Умереть навсегда, подарив миру неземную красоту своих цветов.

Вырастая из круглого и огромного шара, растение достигает высоты до 10 метров. Из тонкого стебля развивается мощный ствол, напоминающий дерево. Но огромная «шишка», колючая на вид, напоминает огромный цветок, который в течение 100 лет медленно растет в высоту. Прожив 150 лет и набравшись жизненной энергии, оно дарит миру россыпь из тысячи цветков и умирает. Умирает навсегда.

Это растение поистине красиво, но есть и другие удивительные представители флоры. .

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Предлагаю вашему вниманию удивительные фотографии Кавказских гор и его окрестностей взглядом очевидца и человека, который покорил эти вершины. Причем у него особая страсть к восхождениям и преодолениям себя. За нелегкими достижениями, Михаил Голубев смог рассказать о красоте горных вершин и опасных ледниках, о цветущих подножиях и непередаваемых радугах, о туманах и облаках, о горных озерах и реках, бурлящих водопадах и ручьях. О животном мире и необыкновенно трогательных цветах, которые растут на высоте и долинах. Все фотографии разного периода и годов. Причем автор сделал прекрасные панорамные съемки и смог передать свое отношение и любовь к горам. Фотографии и описание к ним, самого автора.

Все фотографии разного периода и годов. Причем автор сделал прекрасные панорамные съемки и смог передать свое отношение и любовь к горам. Фотографии и описание к ним, самого автора.

Эльбрус и рододендроны.

Летний день в Приэльбрусье.

В горах Кавказа, первая половина июля, высота около 3300 м. В это время на этой высоте лето еще неустойчиво и могут пройти снегопады. На фото — цветок, вытаявший на теплом солнце.

Колокольчики в районе ледника Когутай в Приэльбрусье.

Август 2004.

Домбай

Вдали вершины Безенги. Ц.Кавказ.

В горах Осетии

Вдали вершина Большой Когутай, вид с севера. Приэльбрусье, лето 2006.

В сердце Кавказских гор.

Горная речка

Ручей в левом кармане морены ледника Терскол. Приэльбрусье, июль 2005.

Горный поход 2 к.с. по Гвандре-Узунколу (КЧР, Кавказ) в июле-августе 2007 г.

Обширный луг в верховьях реки Бурная. Налево — перевал Дорбун, направо — перевалы Браконьеров и Воронцова-Вельяминова, на который мы и идем.

Налево — перевал Дорбун, направо — перевалы Браконьеров и Воронцова-Вельяминова, на который мы и идем.

Горный поход 3 к.с. по Зап. Кавказу в июле 2012 г.

Озеро Рынджи

Вдали ледник Зарамаг, Северная Осетия, август 2011.

Путешествие по горам Сванетии (Грузия) летом 2012 г. Спускаясь по долине Гуличала, постоянно оглядывались, чтобы полюбоваться грозной величественно двурогой красавицей-вершиной Ушба (4710 м).

Желтые фиалки. Горы Кавказа, высота около 3300 м.

Горный поход 3 к.с. по Зап. Кавказу в июле 2012 г. Вдали — вершина Сулахат с запада.

Цветочное Приэльбрусье

Приэльбрусье, лето 2006.

Вид из-под вершины Когутай на Эльбрус.

Горный поход 3 к.с. по Зап. Кавказу (КЧР) в районе Аксаут-Домбай в июле 2012 г.

В верховьях Кубани.

Вершина Джан-Туган (ок. 4000 м) в верховьях долины Адылсу в Приэльбрусье. Июль 2005.

Река Уллу-Муруджу. Поход 2 к.с. по Теберде-Гвандре-Узунколу (КЧР, Кавказ) в июле 2007 г.

Поход 2 к.с. по Теберде-Гвандре-Узунколу (КЧР, Кавказ) в июле 2007 г.

В долине Мурсалы в КЧР, май 2012.

Вершины Джангитау и Катынтау (обе выше 5000 м) в великой Безенгийской стене. Внизу крупнейший ледник Кавказа — Безенгийский. Перепад высоты от ледника до вершин — более 2 км: четыре Останкинских башни. Если вы стояли у основания Останкинской башни и смотрели на ее верхушку, увеличьте ощущения вчетверо и добавьте громадных ледников для более мурашечных ощущений!

Снято с вершины 50-летия КБАСРР (4000 м) с приближением.

Центральный Кавказ, август 2005.

Река Нахар

В долине реки Курмычи в Приэльбрусье. Июль 2005.

Цветочки у ручья в долине Мурсалы, май 2012.

Там, где почти нет земли, чтобы растениям проживать комфортно, множество очаровательных цветов. Дикорастущие подарки гор уникальные и чарующие — горные цветы! Они цветут даже в экстремальном климате, высоко в горах.

Особенности этих растений

Им ничто не мешает, они цветут, несмотря на наличие экстремальных условий:

- низкие температуры, часто бывающие здесь;

- сильные ветры, дующие на голые скалы;

- много сезонных осадков;

- толстые покровы снега;

- нехватка почвенного покрова.

Растениями издавна восхищались люди: дикорастущими горными, лесными, полевыми. Снега укрывают горы плотно. Это защита от суровых зим. Так происходит, пока солнечные лучи не помогут снегам растаять.

Название горных цветов известно не всем. Например, очиток с мясистыми листьями. Это цветок стойкий к суровой зиме и летнему отсутствию воды. Некоторые из горных цветов не ждут весны, начинают пробуждаться вместе с тающими снегами. Так растет сольданелла крохотная. Ее колосовидное соцветие растет в одиночестве. Растение небольшое, имеет цветочки фиолетово-розовые. Она растет в контрасте со строгими окрестностями. Почти в это же время появляются насекомые, которые опыляют горные цветы. Потихоньку уходит снег, листья у растения постепенно выходят. В это время цветок завязывает семена, образовывает листья, но уже для следующего года.

Самые распространенные горные цветы

Камнеломка — разрушительница скал. Она может расти прямо из монолитной скалы. Образовывает розетки или подушки, стоящие из переплетенных листьев. Из них растут цветки, расположенные на колосовидных соцветиях. Они очень длинные, даже свисают. Корни камнеломок растут в виде ветвей. Их небольшой вес служит якорем, они проникают вглубь расщелин гор в поисках воды. Они так приспособились жить на голых скалах, что в прочих местах просто не растут.

Из них растут цветки, расположенные на колосовидных соцветиях. Они очень длинные, даже свисают. Корни камнеломок растут в виде ветвей. Их небольшой вес служит якорем, они проникают вглубь расщелин гор в поисках воды. Они так приспособились жить на голых скалах, что в прочих местах просто не растут.

Камнеломковые ограждены от животных скалами. Травоядные просто не могут до них добраться. Растения популярные, могут расти даже в домашних условиях. Правда, они в помещении не такие насыщенные и развесистые, с тонкими побегами. Садоводы их тоже вниманием не обошли, используют для разных композиций при устройстве Растения свободно поддаются культивированию, не требуют большого ухода.

Цветы горных выступов

В этих местах растут разные травы, папоротники. На узких выступах скал можно встретить однолетние мхи и устойчивые к морозам. Для них не требуется много почвы и питательных веществ. Растут и размножаются они, защищенные от животного мира гор. По истечении времени одни растения с цветками сменяются другими.

Но приходит весна, скалистые выступы начинают покрываться множеством По мере их роста образуется органическое вещество — гумус. Он очень плотный, под влиянием дождей может уплотниться, затем обрушиться к подножию скалы. Здесь цветы выживают, растут. Подножие скал покрывается однолетними горными цветами, морозоустойчивыми и разноцветными.

Житель гор эдельвейс

Редкий горный цветок с названием эдельвейс — знак верности, любви. Он очень необычный. Итальянцы говорят, что это серебряный цветок. Для жителей Франции это звезда Альп. Как и все горные цветы, он любит солнечные лучи. Растет на снегу, у самой кромки высоких гор.

Не каждый человек может его увидеть, тем более сорвать. Это редкое растение, найти его может только тот, кто имеет в своем сердце любовь. Насколько надо быть умелым, чтобы дотянуться до него, и сильным. Но тот, кто незабвенно любит, своего добьется. Но и его должны обожать. Только горы поддаются не всякому человеку, тем более их вершина.

Еще с древних времен многие хотели бы заполучить эдельвейс. Причем их было множество, но растение сохраняло недосягаемость. Это повлияло на полное его исчезновение. Уже в 19 веке отметили, что цветок встречается все реже и реже. Считали, что осталось только несколько десятков экземпляров. Эдельвейс приходил к полному вымиранию. Теперь этот цветок растет, но встретить его можно лишь изредка. Срывать его категорически запрещено. Для сохранения редких растений, которые никогда на земле могут не появиться, если исчезнет их последний вид, люди предусмотрели меры, например, штрафы.

Причем их было множество, но растение сохраняло недосягаемость. Это повлияло на полное его исчезновение. Уже в 19 веке отметили, что цветок встречается все реже и реже. Считали, что осталось только несколько десятков экземпляров. Эдельвейс приходил к полному вымиранию. Теперь этот цветок растет, но встретить его можно лишь изредка. Срывать его категорически запрещено. Для сохранения редких растений, которые никогда на земле могут не появиться, если исчезнет их последний вид, люди предусмотрели меры, например, штрафы.

Цветы Канарских островов

Есть гора Тейд, которая усыпана множеством цветов. Среди них много таких, которые не встречаются ни в каких других местах мира. Это местные горные цветы.

Например, синяк Echium wildprettii. Он довольно крупный, при росте вверх выбрасывает длинные соцветия в виде колосков. Они имеют крошечные лепестки, которые привлекают насекомых для опыления.

Китайский мышецвет

Есть неприятный цветок, хотя он создан природой. Мы уже привыкли, что природа создает почти всегда красивые, необыкновенные вещи. Если смотреть на него вблизи, то он похож на летучую мышь, но только при закрытых лепестках. Его витиеватые щупальца доходят почти до 40 см, видом напоминают людям змей с черным цветом. При виде его у человека возникает ужас, отвращение. Из-за этого его редко выращивают даже храбрые цветоводы. Внешний вид растения никого не радует.

Мы уже привыкли, что природа создает почти всегда красивые, необыкновенные вещи. Если смотреть на него вблизи, то он похож на летучую мышь, но только при закрытых лепестках. Его витиеватые щупальца доходят почти до 40 см, видом напоминают людям змей с черным цветом. При виде его у человека возникает ужас, отвращение. Из-за этого его редко выращивают даже храбрые цветоводы. Внешний вид растения никого не радует.

Такие разные горные цветы. Названия, особенности их можно увидеть на многочисленных фото. Растения эти красочные и чарующие.

vasily_sergeev — LiveJournal Дикие цветы кавказа названия и фотографии

Растительный мир Кавказа отличается удивительным разнообразием, что обусловлено особенностями рельефа этой территории. В нескольких климатических зонах расположено более 6000 видов и подвидов растений, которые мало где встречаются в такой близости друг от друга. Некоторые представители флоры – эндемики, то есть растут только на этой территории и больше нигде не встречаются. Также есть множество привезенных и акклиматизированных растений.

Также есть множество привезенных и акклиматизированных растений.

Деревья-долгожители Кавказских гор

На территории Кавказа растут настоящие реликты древности:

Падуб

Это невысокое дерево с колючками, чаще всего встречающееся на небольшой высоте, плодоносит крайне ядовитыми ягодами;

Лекарственная лавровишня

Невысокое дерево с причудливыми листочками и плодами, похожими на вишню;

Колхидская иглица

Еще один представитель флоры, внесенный в Красную книгу;

Самшит и хвойный ягодный тис

Это самые древние деревья, часто растущие вместе, образующие целые рощи.

В предгорье также встречаются буки, дубы, ольшаники. Растительный мир представлен и обилием кустарников, которые покоятся между огромными деревьями — рододендроны.

Встречаются здесь и более распространенные представители – пихты, ели, предпочитающие расти на скалах. Хвойные леса образуют настоящие заросли, а между ними встречаются и лиственные деревья.

Редкие растения Кавказа, внесенные в Красную книгу

В Красной книге присутствуют такие представители флоры Кавказа, как:

Первоцвет Юлии

Небольшие цветы, располагающиеся по берегам горных ручьев. Похожи на фиалку, но обладают неровными краями лепестков. Цвет чаще всего ярко-антрацитовый, фуксия.

Похожи на фиалку, но обладают неровными краями лепестков. Цвет чаще всего ярко-антрацитовый, фуксия.

Ремнелепестник прекрасный

Особый вид орхидеи, встречающийся на Кавказе. Очень редкое растение, которое сложно отыскать.

Ардонский колокольчик

Цветет на высокогорных , часто встречается у вечных льдов. Мелкие цветочки имеют синий окрас.

Закавказский ландыш

Еще один представитель из редчайшей группы растений. Применяется в лекарственных целях, численность интенсивно сокращается. Многолетняя трава ползучего вида с небольшими низовыми листьями. На стебле формируется от 6 до 20 цветочков, смотрящих в одну сторону.

На территории Кавказа растет много лекарственных форм цветов, травы, кустарников. Они активно используются местным населением, а также собираются для производства небольшими хозяйствами, однако большая часть находится под защитой. Сбор этих растений запрещен.

Двулистная любка

Любку нередко называют полевым жасмином и ночной фиалкой, а также гвоздикой и чистотелом ядрушки. За всеми этими именами скрывается одно растение. Это многолетняя травянистое растение с продолговатыми клубнями. В высоту оно достигает 60 см. На стебле расположено всего 1-3 ланцетовидных листочка. Соцветия у любки белые, небольшие, на кончиках присутствует зеленая кайма.

За всеми этими именами скрывается одно растение. Это многолетняя травянистое растение с продолговатыми клубнями. В высоту оно достигает 60 см. На стебле расположено всего 1-3 ланцетовидных листочка. Соцветия у любки белые, небольшие, на кончиках присутствует зеленая кайма.

Шерстистоцветковый астрагал

Растение относится к реликтам Кавказа, находится на грани полного исчезновения. Это стелящаяся трава, в высоту едва достигающая 35 см. Чаще всего высота не превышает 15 см, а длина 1 стебля составляет 4-20 см. Астрагал распластывается по земле, частично приподнимается. Отличается рыжеватым оттенком и наличием мохнатых листочков. Цветки желтые, небольшие в диаметре. Цветение начинается в конце июня.

Древовидный и крестолистный вереск

Вечнозеленый древовидный вереск растет на Черноморском побережье, а также на холмах и в лесах рядом с земляничными деревьями. Это достаточно крупный кустарник, способный достигать в высоту 6 м. Цвести начинает в феврале, образуя мелкие, душистые цветочки до 4 мм в длине в виде зонтиков. Вместе они образуют крупные метелки до 50 см. Древний вереск относился к экзотическим реликтам, предпочитающих теплую, влажную среду. Хорошо переносит жару, как и второй вид – крестолистный вереск, который чаще всего встречается в Прибалтике и представлен небольшим количеством особей на Кавказе.

Вместе они образуют крупные метелки до 50 см. Древний вереск относился к экзотическим реликтам, предпочитающих теплую, влажную среду. Хорошо переносит жару, как и второй вид – крестолистный вереск, который чаще всего встречается в Прибалтике и представлен небольшим количеством особей на Кавказе.

Вавиловия красивая

Высокогорное растение, которое любит селиться на самых больших высотах. Приземистая трава альпийских лугов стелется по земле, а в период цветения радует розово-алыми цветочками. Нередко растительность можно встретить и на высоте 2000-2500 м.

Колокольчики

На Кавказе растет свыше 100 видов обыкновенных колокольчиков. Некоторые из них характерны только для этого места и внесены в Красную книгу. Колокольчики отличаются небольшими размерами и полной палитрой оттенков: белые, розовые, голубые, желтые. Встречаются в 800-2900 м над уровнем моря. Нередко выбирают такие места, как скалистые склоны.

Безлистный надбородник

Уникальное растение с красным стеблем и розовыми цветочками, из которых торчат крупные тычинки. Растет в высокогорье в приземистой траве. Это древняя реликтовая разновидность надбородников, которая встречается в Японии и Китае. Максимальная высота – 30 см. Растение устойчиво к морозам и в течение нескольких лет при неблагоприятных условиях может жить под снегом.

Растет в высокогорье в приземистой траве. Это древняя реликтовая разновидность надбородников, которая встречается в Японии и Китае. Максимальная высота – 30 см. Растение устойчиво к морозам и в течение нескольких лет при неблагоприятных условиях может жить под снегом.

Величавый чистоуст

Это растение относится к семейству папоротников – одних из самых древних представителей флоры на Кавказе. Чистоуст – реликтовое растение, которое обнаруживается в высокогорье. Обладает длинными стеблями и листьями с парными листочками. Предпочитает влажные местности. В период цветения образует пирамидообразные коробочки с семенами.

Особенности колхидского самшита

Дерево достойно отдельного рассмотрения как один из древнейших «поселенцев» Кавказа. Считается, что самшит существовал еще в ледниковый период. Сейчас большая часть деревьев расположена в заповеднике, в 20 км от Сочи. Зеленый мох – естественный обитатель, предпочитающий расти на стволах самшита. За счет этого в рощах создается уникальная атмосфера полумрака.

Самшит – это вечнозеленое дерево, усыпанное мелкими вечнозелеными листочками, отличающимися большой плотностью. Одно растение способно прожить до 600 лет. Однако максимальная высота не превышает 20 м, а диаметр – 50 см. Самшит может цвести – соцветия образуют плотную крону, обладают белым цветом и нежным ароматом.

Растительность Кавказа – это сочетание редких, исчезающих и уникальных для этой местности представителей флоры. Часть из них нуждается в щепетильной охране. Свыше 80% территории Кавказских гор – это заповедники, в перспективе способные защитить древние и исчезающие виды от полного уничтожения.

Есть необычные растения, которые живут 150 лет и только в конце жизни дают поразительно красивые цветы. Как могут удивить представители земной флоры?

Редкие цветы

Эдельвейс — цветок верности и любви. Одно его название звучит, как музыка. Самый трогательный и нежный, о котором сложено множество легенд. Итальянцы его называют серебряным цветком скал. Французы — альпийской звездой.

Итальянцы его называют серебряным цветком скал. Французы — альпийской звездой.

Цветок любит солнце, но растет высоко в горах у самой снежной кромки. Увидеть его дано не каждому. Легенда гласит, что найти этот таинственный цветок может только человек, в сердце которого чистая, как роса любовь. Мало быть ловким и сильным, чтобы взобраться на вершину горы. Надо любить искренне и беззаветно, быть преданным своим возлюбленным.

Желающих заполучить цветок было так много, что уже в 19 веке увидеть его было практически невозможно. Осталось пара десятков экземпляров, которые находились на грани вымирания.

В Швейцарии, где произрастал этот цветок был издан специальный закон, который запрещал сбор этого растения. Нарушителям грозил внушительный штраф. У горных границ существуют специальные посты, которые не допускают туристов к местам обитания этого цветка.

Китайский мышецвет — самый жуткий и отвратительный цветок, который только могла создать матушка-природа. Даже с близкого расстояния, когда его лепестки закрыты, он напоминает летучую мышь, которая пристроилась на ветке на ночлег. Для придания еще более жуткого вида, он имеет длинные, витиеватые щупальца длиной в 30-40 см, которые напоминают черных змей. Первое впечатление тех, кто его увидел — это ужас.

Даже с близкого расстояния, когда его лепестки закрыты, он напоминает летучую мышь, которая пристроилась на ветке на ночлег. Для придания еще более жуткого вида, он имеет длинные, витиеватые щупальца длиной в 30-40 см, которые напоминают черных змей. Первое впечатление тех, кто его увидел — это ужас.

Его выращивают только цветоводы-экстремалы, так как не только внешний вид, но и прикосновение к нему у большинства людей вызывают чувство отвращения.

Миддлемист красный — самый редкий цветок в мире. На всем земном шаре насчитывается лишь 2 экземпляра. Британский садовник Джон Миддлемист, путешествуя в 1854 году по Китаю, был очарован алой розой, которую он совершенно случайно обнаружил. Он выкопал цветок и привез его в Британию, чтобы посадить теплице Соединенного Королевства. Он даже не мог предположить, что благодаря этому он спас последний экземпляр цветка в мире. В честь его и была названа эта алая роза.

Наш мир необычайно богат различными видами растений, невероятной красоты цветами и могучими вековыми деревьями, которые взяты под охрану во всем мире. Только от человека зависит, чтобы в Красной книге стало как можно меньше страниц.

Только от человека зависит, чтобы в Красной книге стало как можно меньше страниц.

Редкие виды деревьев

Сосна Мафусаил — самое древнее дерево в мире. Его возраст превышает 4850 лет. И имя она получила в честь библейского персонажа, который был единственным долгожителем во всем мире.

Растет это величественное дерево в США, в горах Уайт-Маунтинс на высоте 3000 метров. Ее точное место нахождения знают только ботаники, которые ведут наблюдение за сосной. Такая секретность связана с тем, чтобы уберечь от вандализма этого сторожила. Ведь туристов, желающих с ним сфотографироваться или оторвать на память кусочек коры тысячи. Многие отправляются в горы, чтобы найти это таинственное дерево, но все их попытки заканчиваются провалом. Сосна Мафусаил — это не дерево, это символ вечности, которое выглядит, как мертвое, но в каждой ее ветке таится жизнь.

Дерево жизни — самое одинокое дерево в мире. Наверное, как и сама жизнь, напоминающая одиночество среди толпы людей. Оно единственное на песках бескрайней пустыни Бахрейна, в сотне километров от какой-либо растительности.

Оно единственное на песках бескрайней пустыни Бахрейна, в сотне километров от какой-либо растительности.

Ему 400 лет, но самое важное не в его возрасте или в том, что это редкий экземпляр деревьев. Ученые задаются вопросом, как можно прожить столько лет в пустыне, в земле которой абсолютно нет воды, при этом «излучая» жизненную энергию.

Если «перенестись» из далеких уголков мира в наши края, с зеленью лугов и шумом березовых рощ, то можно открыть удивительные и редкие растения, которые находятся на грани вымирания.

Интересные растения из Российской Красной книги

Бородатка японская — красивое и изящное растение с крупным розоватым цветком, которое в народе называют Духом лугов. Свое название оно получило из-за лепестков, которые загибаясь внизу цветка, напоминают бородку гнома.

Бородатка — это орхидея в миниатюре. Такая же нежная, изящная и красивая. Цветок может расти в одиночестве, скромно «выглядывая» из стрелок зелени луговых трав. Но чаще всего растение образует россыпи цветов, где на 1 квадратном метре их может быть до 60. Растение занесено в Красную книгу, и охраняется законом.

Но чаще всего растение образует россыпи цветов, где на 1 квадратном метре их может быть до 60. Растение занесено в Красную книгу, и охраняется законом.

Рододендрон Фори — растение с крупными цветками розового цвета. На одной кисти может расти до 15 нежных, со слегка завернутыми лепестками цветков. Его называют цветком богов. Его красоту сравнивают с греческими богинями — изящными, стройными, нежными. Любоваться его красотой можно бесконечно, но увидеть его может только счастливчик.

Легенда гласит, что этот цветок был подарен человеку Богами, который хотел покорить сердце своей возлюбленной. Цветок был также прекрасен, как и девушка, для которой он был предназначен. Когда суженый увез ее в дальние края, на полях расцвели рододендроны, чтобы люди помнили не только ее красоту, но и верили, что на свете существует неземная любовь.

Об этом растении можно сказать, что увидев его — это познать бытие жизни. Понять, что жизнь и смерть далеки друг от друга, но в тоже время также неразлучны, как две сестры.

Самое редкое растение в мире

Пуйя раймонди — растение, которое живет 150 лет, чтобы набраться жизненной силы и умереть. Умереть навсегда, подарив миру неземную красоту своих цветов.

Вырастая из круглого и огромного шара, растение достигает высоты до 10 метров. Из тонкого стебля развивается мощный ствол, напоминающий дерево. Но огромная «шишка», колючая на вид, напоминает огромный цветок, который в течение 100 лет медленно растет в высоту. Прожив 150 лет и набравшись жизненной энергии, оно дарит миру россыпь из тысячи цветков и умирает. Умирает навсегда.

Это растение поистине красиво, но есть и другие удивительные представители флоры. .

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Там, где почти нет земли, чтобы растениям проживать комфортно, множество очаровательных цветов. Дикорастущие подарки гор уникальные и чарующие — горные цветы! Они цветут даже в экстремальном климате, высоко в горах.

Особенности этих растений

Им ничто не мешает, они цветут, несмотря на наличие экстремальных условий:

- низкие температуры, часто бывающие здесь;

- сильные ветры, дующие на голые скалы;

- много сезонных осадков;

- толстые покровы снега;

- нехватка почвенного покрова.

Растениями издавна восхищались люди: дикорастущими горными, лесными, полевыми. Снега укрывают горы плотно. Это защита от суровых зим. Так происходит, пока солнечные лучи не помогут снегам растаять.

Название горных цветов известно не всем. Например, очиток с мясистыми листьями. Это цветок стойкий к суровой зиме и летнему отсутствию воды. Некоторые из горных цветов не ждут весны, начинают пробуждаться вместе с тающими снегами. Так растет сольданелла крохотная. Ее колосовидное соцветие растет в одиночестве. Растение небольшое, имеет цветочки фиолетово-розовые. Она растет в контрасте со строгими окрестностями. Почти в это же время появляются насекомые, которые опыляют горные цветы. Потихоньку уходит снег, листья у растения постепенно выходят. В это время цветок завязывает семена, образовывает листья, но уже для следующего года.

Самые распространенные горные цветы

Камнеломка — разрушительница скал. Она может расти прямо из монолитной скалы. Образовывает розетки или подушки, стоящие из переплетенных листьев. Из них растут цветки, расположенные на колосовидных соцветиях. Они очень длинные, даже свисают. Корни камнеломок растут в виде ветвей. Их небольшой вес служит якорем, они проникают вглубь расщелин гор в поисках воды. Они так приспособились жить на голых скалах, что в прочих местах просто не растут.

Из них растут цветки, расположенные на колосовидных соцветиях. Они очень длинные, даже свисают. Корни камнеломок растут в виде ветвей. Их небольшой вес служит якорем, они проникают вглубь расщелин гор в поисках воды. Они так приспособились жить на голых скалах, что в прочих местах просто не растут.

Камнеломковые ограждены от животных скалами. Травоядные просто не могут до них добраться. Растения популярные, могут расти даже в домашних условиях. Правда, они в помещении не такие насыщенные и развесистые, с тонкими побегами. Садоводы их тоже вниманием не обошли, используют для разных композиций при устройстве Растения свободно поддаются культивированию, не требуют большого ухода.

Цветы горных выступов

В этих местах растут разные травы, папоротники. На узких выступах скал можно встретить однолетние мхи и устойчивые к морозам. Для них не требуется много почвы и питательных веществ. Растут и размножаются они, защищенные от животного мира гор. По истечении времени одни растения с цветками сменяются другими.

Но приходит весна, скалистые выступы начинают покрываться множеством По мере их роста образуется органическое вещество — гумус. Он очень плотный, под влиянием дождей может уплотниться, затем обрушиться к подножию скалы. Здесь цветы выживают, растут. Подножие скал покрывается однолетними горными цветами, морозоустойчивыми и разноцветными.

Житель гор эдельвейс

Редкий горный цветок с названием эдельвейс — знак верности, любви. Он очень необычный. Итальянцы говорят, что это серебряный цветок. Для жителей Франции это звезда Альп. Как и все горные цветы, он любит солнечные лучи. Растет на снегу, у самой кромки высоких гор.

Не каждый человек может его увидеть, тем более сорвать. Это редкое растение, найти его может только тот, кто имеет в своем сердце любовь. Насколько надо быть умелым, чтобы дотянуться до него, и сильным. Но тот, кто незабвенно любит, своего добьется. Но и его должны обожать. Только горы поддаются не всякому человеку, тем более их вершина.

Еще с древних времен многие хотели бы заполучить эдельвейс. Причем их было множество, но растение сохраняло недосягаемость. Это повлияло на полное его исчезновение. Уже в 19 веке отметили, что цветок встречается все реже и реже. Считали, что осталось только несколько десятков экземпляров. Эдельвейс приходил к полному вымиранию. Теперь этот цветок растет, но встретить его можно лишь изредка. Срывать его категорически запрещено. Для сохранения редких растений, которые никогда на земле могут не появиться, если исчезнет их последний вид, люди предусмотрели меры, например, штрафы.

Причем их было множество, но растение сохраняло недосягаемость. Это повлияло на полное его исчезновение. Уже в 19 веке отметили, что цветок встречается все реже и реже. Считали, что осталось только несколько десятков экземпляров. Эдельвейс приходил к полному вымиранию. Теперь этот цветок растет, но встретить его можно лишь изредка. Срывать его категорически запрещено. Для сохранения редких растений, которые никогда на земле могут не появиться, если исчезнет их последний вид, люди предусмотрели меры, например, штрафы.

Цветы Канарских островов

Есть гора Тейд, которая усыпана множеством цветов. Среди них много таких, которые не встречаются ни в каких других местах мира. Это местные горные цветы.

Например, синяк Echium wildprettii. Он довольно крупный, при росте вверх выбрасывает длинные соцветия в виде колосков. Они имеют крошечные лепестки, которые привлекают насекомых для опыления.

Китайский мышецвет

Есть неприятный цветок, хотя он создан природой. Мы уже привыкли, что природа создает почти всегда красивые, необыкновенные вещи. Если смотреть на него вблизи, то он похож на летучую мышь, но только при закрытых лепестках. Его витиеватые щупальца доходят почти до 40 см, видом напоминают людям змей с черным цветом. При виде его у человека возникает ужас, отвращение. Из-за этого его редко выращивают даже храбрые цветоводы. Внешний вид растения никого не радует.

Мы уже привыкли, что природа создает почти всегда красивые, необыкновенные вещи. Если смотреть на него вблизи, то он похож на летучую мышь, но только при закрытых лепестках. Его витиеватые щупальца доходят почти до 40 см, видом напоминают людям змей с черным цветом. При виде его у человека возникает ужас, отвращение. Из-за этого его редко выращивают даже храбрые цветоводы. Внешний вид растения никого не радует.

Такие разные горные цветы. Названия, особенности их можно увидеть на многочисленных фото. Растения эти красочные и чарующие.

Стоит отметить, что не только рододендрон, но и многие другие растения обладают целебной силой и, вследствие ограниченного ареала, заносятся в Красную книгу. Более того, здесь можно найти и ядовитые растения, которые также нужно знать.

Ядовитые растения кавказских гор

Особенностью многих ядовитых растений Черноморского побережья Кавказа и других его местностей является то, что в малых дозах и при известной осторожности они оказываются лечебными средствами. Стоит перечислить наиболее распространенные их них.

Стоит перечислить наиболее распространенные их них.

- Морозник кавказский.

Использовать его можно только под наблюдением специалистов. Свойства морозника способны удивить любого. Он способствует очищению организма от токсинов, удаляет соли тяжелых металлов и даже радиоактивные элементы. Врачи назначают морозник при ожирении, поскольку он способствует снижению веса. Среди растений морозник поистине уникален.

- Белладонна.

То, что она из рода пасленовых, уже о многом говорит. Растет она в предгорьях , оно культивируется, поскольку незаменимо как спазмолитик. Применяются препараты из белладонны и в клиниках глаза, так как с их помощью можно расширить зрачок. Однако, несмотря на все свои полезные свойства и вхождение в состав многих препаратов (как наружных, так и внутренних), белладонна является растением ядовитым, а средства, созданные на ее основе, без рецепта не отпускаются.

- Белена черная.

Оно вошло даже в известную поговорку («белены объелся», – говорят о сумасшедших). Из нее изготавливают медицинское масло, которое оказывает существенную помощь в лечении невралгии и ревматизма. Как и другие подобные травы, белену нужно сушить и хранить отдельно от других лекарственных растений.

Из нее изготавливают медицинское масло, которое оказывает существенную помощь в лечении невралгии и ревматизма. Как и другие подобные травы, белену нужно сушить и хранить отдельно от других лекарственных растений.

- Ясенец кавказский.

Еще одно ядовитое, но от этого не менее удивительный представитель растительного мира Кавказа. Чего стоит одно его народное название – неопалимая купина. Так ясенец прозвали за то, что в нем настолько много эфирных масел, что он способен вспыхнуть в жаркий день. Собирают эту траву в перчатках, иначе рукам обеспечен ожог. Однако ясенец способен лечить почки, помогать при эпилепсии и цистите, даже изгонять глистов.

Все эти и многие другие приносят пользу людям, но при условии, что использовать их будут весьма в умеренных дозах. Чтобы не ошибиться, стоит иметь под рукой их фото и описание – особенно ядовитых. И все же лекарственных трав здесь гораздо больше, а к ним можно добавить кустарники, полукустарники, цветы, деревья…

Кавказ чудесное место на Земле – он дарит здоровье одним своим существованием.

Ягоды кавказа фото и названия

Растительный мир Кавказа отличается удивительным разнообразием, что обусловлено особенностями рельефа этой территории. В нескольких климатических зонах расположено более 6000 видов и подвидов растений, которые мало где встречаются в такой близости друг от друга. Некоторые представители флоры – эндемики, то есть растут только на этой территории и больше нигде не встречаются. Также есть множество привезенных и акклиматизированных растений.

Деревья-долгожители Кавказских гор