Фомоз подсолнечника | справочник Пестициды.ru

Скрыть

Содержание:

Скрыть

- Симптомы заболевания

- Морфология

- Биология

- Источники инфекции

- Условия развития

- Географическое распространение

- Вредоносность

- Меры борьбы

- Агротехнические

- Химические

Симптомы заболевания

Симптомы поражения подсолнечника фомозом обнаруживаются на всех частях растения: корзинке, листьях, стебле, корнях. Конкретные признаки видоизменяются в зависимости от возраста инфицированного растения[3].

Самый ранний этап проявления симптомов заболевания – фаза наличия 3–4 пар настоящих листьев. Однако наиболее отчетливо признаки инфекции устанавливаются при 7– 8 парах настоящих листьев[3].

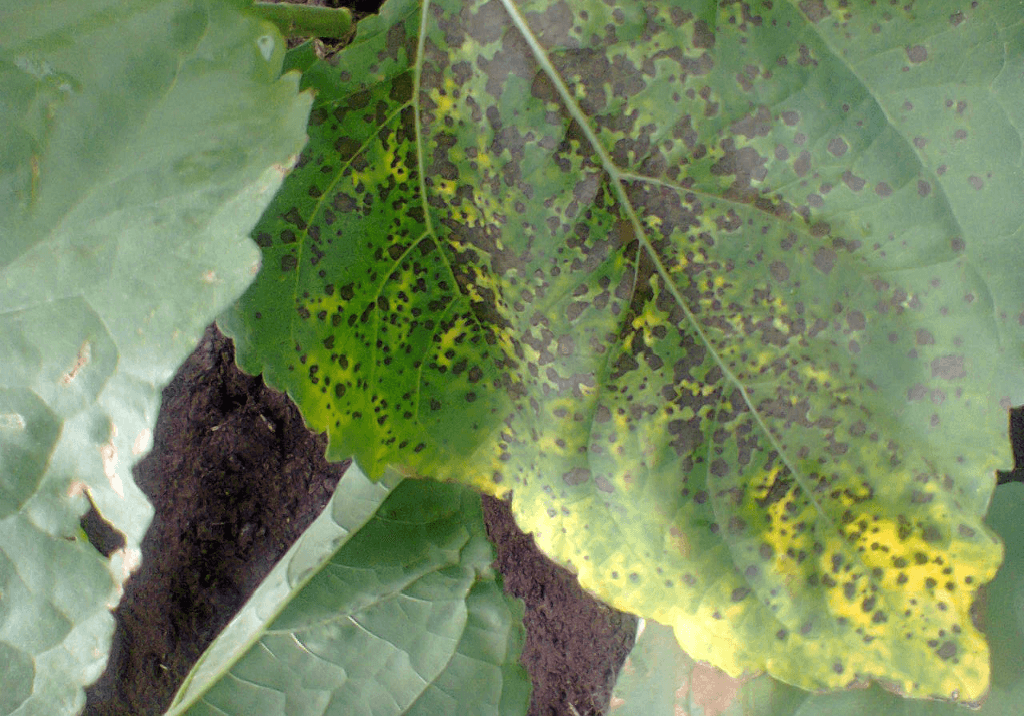

Жизнедеятельность фитопатогена вызывает появление на вершине листьев темно-бурого пятна с желтой каймой. Постепенно разрастаясь, оно распространяется на основание листа и черешок. Такие листья приобретают желтую окраску и усыхают, но не опадают[3].

Постепенно разрастаясь, оно распространяется на основание листа и черешок. Такие листья приобретают желтую окраску и усыхают, но не опадают[3].

Первоначально поражаются нижние ярусы листьев. Позднее, к фазе образования соцветий, пятна темно-коричневого цвета образуются в местах соединения черешков инфицированных листьев и стеблей[3].

Пятно такой же этиологии часто обнаруживается у корневой шейки подсолнечника. Оно разрастается, охватывая сначала низ стебля, и продвигается вверх, по мере прогрессирования инфекции. К началу цветения пятна становятся сине-черными и сливаются в сплошную полосу[3].

Одновременно с формированием семян на пораженных участках наблюдается образование черных точек пикнид гриба, расположенных концентрическими кругами[3].

Тыльная сторона корзинки покрывается бурыми расплывчатыми пятнами до цветения. Иногда немного позднее, одновременно с приобретением ею желто-зеленой или желтой окраски. На соцветие инфекция переходит со стебля, что визуально может выглядеть в форме узкой полоски бурого цвета. Со временем пятно распространяется на всю поверхность обратной стороны корзинки, охватывая и листовую обертку. Ткань таких соцветий становится темно-коричневой, приобретает более мягкую консистенцию, но не загнивает. Инфекция проникает и на лицевую часть и поражает семянки[3].

Со временем пятно распространяется на всю поверхность обратной стороны корзинки, охватывая и листовую обертку. Ткань таких соцветий становится темно-коричневой, приобретает более мягкую консистенцию, но не загнивает. Инфекция проникает и на лицевую часть и поражает семянки[3].

Заражение подсолнечника может произойти и после цветения. В этом случае вся поверхность стебля покрывается штриховидными полосками бурого цвета от 0,1 до 0,3 см. В некоторых случаях наблюдается объединение штрихов в более крупные до 1–1,5 см длиной[3].

На листьях проступают маленькие (0,20–0,40 см) некротические пятнышки неправильной формы, окруженные пожелтевшей тканью. Пятнышки увеличиваются и сливаются. В месте соединения листовой пластинки и черешка формируется некротическая область. Черешок растрескивается в этом месте и у основания. Лист по всей длине подвергается деформированию, скручиваясь внутрь. Черешок изгибается, приближая вершину листа к стеблю. Ткани листьев усыхают и теряют прочность[3].

На стебле в местах крепления листьев формируются кирпично-красные пятна с центральной частью темно-бурого окраса. Размер пятен варьирует от 1,0–1,50 до 5,0–8,0 см. Вокруг них образуются два кольца пораженной ткани. Первое – светло-бурого цвета, ширина – 1,0–1,30 см. Второе наружное – темно-зеленое, 0,50–0,70 см шириной[3].

При позднем заражении на стеблях наблюдается обычно слияние пятен только соседних междоузлий. Через 10–15 дней после появления первых симптомов заражения (поздняя форма) сердцевина и внутренняя часть стебля покрываются пикнидами[3].

Одновременно пятна появляются и на корзинке. Первоначально они выглядят как бурые язвочки от 0,20 до 1,20 см в диаметре. Со временем размеры увеличиваются, язвочки объединяются и охватывают всю корзинку, придавая ей темно-бурый окрас. На общем темном фоне проступают светло-бурые пятна до 0,50 см диаметром с небольшим углублением в самом центре. В этом месте происходит формирование пикнид гриба, совпадающее с периодом созревания соцветия[3].

На пораженных органах, в качестве вторичной инфекции, поселяются сапрофитные грибы, что часто затрудняет точное определение вида возбудителя. Фитопатоген обнаруживается как на поверхности семянок, так и внутри их[4].

Морфология

Возбудитель болезни. Существуют некоторые разночтения в видовом определении гриба. Однако все авторы сходятся на том, что патоген относится к роду Phoma.

Например, в Югославии возбудитель фомоза подсолнечника определяется как Phoma herbarum West var. helianthella Sacc, в Англии – Phoma oleraceae var. helianthi–tuberosi Sacc.[3], в Краснодарском крае (Россия) – Phoma helianthi Alekseeva[5].

Цикл развития фитопатогена включает в себя последовательное образование мицелия, пикнид и конидий (пикноспор)[3].

Мицелий – многоклеточный, от светлого до темно-серого. Гифы толщиной от 1,70 до 7,40 мкм[3].

Гифы толщиной от 1,70 до 7,40 мкм[3].

Пикниды – притоплены в растительные ткани таким образом, что на поверхности остается только устьице. Форма – шаровидная. Диаметр 130,0–300,0 мкм. Образуются под эпидермисом[3].

Конидии (пикноспоры) – эллипсовидные, одноклеточного строения. Размер 5,0–8,4х2,20–4,0 мкм. Выходят узкой струйкой желтого, розового или белого цвета и располагаются над пикнидами в форме каплеобразного образования[3].

Leptosphaeria lindquistii (телеоморфа):

Псевдотеции – шаровидные, слегка вытянутые. В начале развития погружены в субстрат и выступают только устьицем. По мере развития слегка выходят на поверхность субстрата. Обычно пленчатые, реже кожистые, черного цвета[6][7].

Аски – в основном булавовидные, без утолщения на вершине. Аскоспор от 4 до 8[6][7].

Аскоспоры – почти цилиндрической формы, более-менее веретеновидные, с двумя или несколькими поперечными перегородками, окружены многочисленными псевдопарафизами[6][7].

Биология

Источники инфекции

Источник инфекционного начала для фомоза подсолнечника – семена и почва, содержащая перегнившие остатки больных растений. Вторичный источник заражения – конидии (пикноспоры) вегетирующих растений[2][3][4].

Условия развития

Фитопатоген способен развиваться при температурном режиме от +5°C–+10°C до +30°C–+35°C. Оптимальный показатель – +20°C–+25°C[2][3][4]. Телеоморфа развивается в южных регионах ареала возбудителя[7].

Образование пикнид фиксируется от +10°C–+15°C до +30°C. Оптимальный показатель – +20°C–+25°C. Отмечается жизнеспособность фитопатогена при низких температурах[2][3][4].

Массовое развитие инфекции наблюдается при температуре +20°C–+25°C и относительной влажности почвы 60%. Способствует созданию оптимальных условий для развития пикнид в весеннее время достаточное выпадение осадков. Инкубационный период 7–21 день. При 0°С гриб начинает развиваться на 21 день[2][3][4].

При 0°С гриб начинает развиваться на 21 день[2][3][4].

Географическое распространение

Фомоз подсолнечника – болезнь растения распространена в Италии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Франции, России, Югославии. Кроме того, ареал фитопатогена охватывает Канаду и Аргентину[3].

Вредоносность

Фомоз подсолнечника – болезнь растения приводит к нарушению физиологических процессов и отрицательно влияет на качественные и количественные показатели урожайности[5].

Фомоз подсолнечника меры и препараты для лечения и защиты

Меры защиты

Фомоз (черная пятнистость) подсолнечника

Возбудитель — Phoma oleraceae (Leptosphaeria lindquistii Frezzi)

Симптомы болезни

Патоген поражает все части растения, но наиболее четко симптомы проявляются на поверхности стебля в виде черных продолговатых или опоясывающих некрозов. На листьях- темно-бурые некрозы с желтой каймой. Пятно увеличивается, захватывая черешок. Лист засыхает и повисает. Позднее темно-коричневые пятна образуются на стебле в местах прикрепления черешков листьев. Пятна могут сливаться и образовывать сплошную черную полосу. Болезнь распространяется на корзинку, поражая семена. Ткань больных корзинок приобретает тёмно-бурый цвет, размягчается, но не загнивает.

На листьях- темно-бурые некрозы с желтой каймой. Пятно увеличивается, захватывая черешок. Лист засыхает и повисает. Позднее темно-коричневые пятна образуются на стебле в местах прикрепления черешков листьев. Пятна могут сливаться и образовывать сплошную черную полосу. Болезнь распространяется на корзинку, поражая семена. Ткань больных корзинок приобретает тёмно-бурый цвет, размягчается, но не загнивает.

Источник инфекции: пикниды на зараженных растительных остатках, семена.

Факторы, содействующие развитию болезни

Теплая до 25°С и влажная погода.

Меры борьбы

- Измельчение и глубокая заделка растительных остатков подсолнечника, для ускорения разложения которых рекомендуется вносить аммиачную селитру (50-60 кг/га)

- Соблюдать ротацию в севообороте

- Устойчивые сорта

- Протравливание семян

- Обработка фунгицидами в период вегетации

Меры защиты

Показать:

Мистерия, МЭ2 отзыва

Мистерия, МЭ

80 г/л пираклостробина + 80 г/л тебуконазола + 40 г/л дифеноконазола

Микроэмульсионный фунгицид с мощным защитно-лечебным действием против листовых болезней различной этиологии и выраженным физиологическим эффектом.

Доступно в следующих странах: Россия, Азербайджан, Беларусь, Молдова

Титул ДУО, ККР19 отзывов

Титул ДУО, ККР

200 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола

Комбинированный системный фунгицид в инновационной формуляции для борьбы с комплексом заболеваний на широком спектре культур.

Доступно в следующих странах: Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан

Титул Трио, ККР1 отзыв

Титул Трио, ККР

160 г/л тебуконазола + 80 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола

Трехкомпонентный фунгицид в инновационной формуляции с усиленной фунгицидной активностью против комплекса заболеваний на широком спектре культур.

Доступно в следующих странах: Россия, Беларусь, Казахстан

Через эту форму Вы можете отправить нам заявку на заказ

Мобильный телефон

Название компании

Продукция

Объём

Сообщение

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и подтверждаете, что ознакомлены с политикой конфиденциальности

Выберите ближайший к Вам город

Новости

Журнал

Видео

Кавказская инвестиционная выставка формирует садоводческую повестку дня

Салис Каракотов представил свои предложения по выходу России на самообеспеченность фруктами.

04.05.2023

На «Абрикосе» рассказали о защите яблони

Компания «Щёлково Агрохим» представила российским садоводам линейку новых препаратов для защиты яблони.

03.05.2023

Компания «Щёлково Агрохим» приняла участие в двух Днях карьеры

В преддверии майских праздников компания «Щёлково Агрохим» приняла участие в двух днях карьеры для молодых специалистов, организованных МГУ им.

02.05.2023

Яблоневый сад: болезням – бой!

Парша (Venturia inaegualis Cocke) – одно из наиболее распространённых заболеваний яблони, которое поражает плоды, листья и побеги. В годы его эпифитотийного развития потери урожая могут достигать 100%. Таким образом, защита яблони от парши – обязательный элемент технологии получения высоких и качественных урожаев.

28.04.2023

Кукурузное поле под защитой

В последние несколько лет площади, занятые в России под кукурузой, варьируются в пределах 3,5-4,3 млн га. Из них 2,2-2,7 млн га – это кукуруза на зерно. Согласно данным экспертов НО «Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и масличных культур» (НАПСКиМК), сокращения площадей под этой культурой не ожидается. Более того, в ближайшие пару лет общая площадь кукурузы, по всей видимости, будет находиться в пределах 4-4,2 млн га.

Из них 2,2-2,7 млн га – это кукуруза на зерно. Согласно данным экспертов НО «Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и масличных культур» (НАПСКиМК), сокращения площадей под этой культурой не ожидается. Более того, в ближайшие пару лет общая площадь кукурузы, по всей видимости, будет находиться в пределах 4-4,2 млн га.

27.04.2023

«Мы работаем на примере положительных результатов»

По итогам 2022 года доля Урало-Поволжского представительства АО «Щёлково Агрохим» составила на рынке СЗР Республики Татарстан почти 20%. Это значит, что «щёлковскими» препаратами обрабатывали свыше полумиллиона гектаров, занятых различными культурами – зерновыми, техническими, кормовыми.

26.04.2023

Высокая ОКТАВА защитыРастения кукурузы подавляют сорняки в десять раз хуже, чем озимая пшеница, и в три раза хуже подсолнечника. Ситуация усугубляется тем, что «царица полей» является теплолюбивой культурой и на начальных этапах развивается медленно, особенно если весна выдалась прохладной. Одновременно с этим создаются весьма благоприятные условия для разных видов сорняков. Растения, менее требовательные к температурному режиму, в аналогичных условиях демонстрируют более активный рост и развитие: они прорастают и всходят раньше кукурузы. А более теплолюбивые сорняки – одновременно с ней.

25. 04.2023

04.2023

Экономика ждёт перемен

После затянувшегося четырёхлетнего перерыва прошёл совмещённый (как в онлайн-, так и в офлайн-режиме) седьмой Московский экономический форум (МЭФ). Участие в этом мероприятии принял Салис Каракотов, генеральный директор компании «Щёлково Агрохим», д. х. н., академик РАН.

24.04.2023

Субботник – добрая традиция!

Каждый год в преддверии майских праздников команда «Щёлково Агрохим» проводит массовый субботник.

24. 04.2023

04.2023

ЭЙС есть – проблем нет

Год назад в линейке компании «Щёлково Агрохим» появился новый трёхкомпонентный фунгицид ЭЙС, ККР, предназначенный для защиты зерновых колосовых культур. Этот препарат демонстрирует высокую биологическую эффективность в условиях умеренного и высокого инфекционного фона. Кроме того, он помогает интенсивным сортам зерновых колосовых культур реализовать свой потенциал при не слишком благоприятных погодных условиях, а также в случае других стрессов.

22.04.2023

Все новости

Выпуск апрель 2023 № 3 (45)

20. 04.2023

04.2023

Выпуск март 2023 № 2 (44)

20.03.2023

Выпуск январь-февраль 2023 № 1 (43)

15.02.2023

Выпуск декабрь 2022 № 11 (42)

15.12.2022

Выпуск ноябрь 2022 № 10 (41)

22.11.2022

Выпуск октябрь 2022 № 9 (40)

24.10.2022

Выпуск сентябрь 2022 № 8 (39)

22.09.2022

Выпуск август 2022 № 7 (38)

19. 08.2022

08.2022

Выпуск июль 2022 № 6 (37)

22.07.2022

Выпуск июнь 2022 № 5 (36)

15.06.2022

Все журналы

Интервью Каракотова С.Д. журналу «АПК Эксперт»

19.04.2023

Форпост КЛ — Новейший российский сорт ярового рапса с устойчивостью к имазамоксу

29.03.2023

Итоги 2022 года

09.01.2023

Репортаж Вести Владимир: Уборка сои Бинго

19. 10.2022

10.2022

Высокие урожаи от Калининграда до Дальнего Востока

25.08.2022

Щелково Агрохим в Книге рекордов России

08.08.2022

Открытие «Бетагран Семена»

06.07.2022

Репортаж Россия 24: Открытие центра семеноводства «Бетагран Семена»

01.07.2022

Впервые в России: производство семени быков и эмбрионов элитных пород КРС

23.05.2022

Репортаж Россия 24: Курс на импортозамещение

14. 04.2022

04.2022

Все видео

Противовоспалительные и регенеративные эффекты местного лечения озонированным оливковым маслом/ацетатом витамина Е при облитерирующем ксеротическом баланите

1. Кисс А., Кирай Л., Кутаси Б., Меркс М. Высокая частота облитерирующего ксеротического баланита у мальчиков с фимозом: проспективное 10-летнее исследование. Педиатр. Дерматол. 2005; 22: 305–308. doi: 10.1111/j.1525-1470.2005.22404.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Кристман М.С., Чен Дж.Т., Холмс Н.М. Обструктивные осложнения склероатрофического лихена. Дж. Педиатр. Урол. 2009 г.;5:165–169. doi: 10.1016/j.jpurol.2008.12.007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Stuhmer A. Облитерирующий ксеротический баланит (послеоперационный) и ihreBeziehungenzur «Крауроз желез и предлежание полового члена» Arch. Дерматол. сифилис 1928; 156: 613–623. doi: 10.1007/BF01828558. [CrossRef] [Google Scholar]

4. Becker K., Meissner V., Farwick W. , Bauer R., Gaiser M.R. Склерозирующий лихен и атопия у мальчиков: совпадение или корреляция? бр. Дж. Дерматол. 2013; 168:362–366. doi: 10.1111/j.1365-2133.2012.11201.x. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

, Bauer R., Gaiser M.R. Склерозирующий лихен и атопия у мальчиков: совпадение или корреляция? бр. Дж. Дерматол. 2013; 168:362–366. doi: 10.1111/j.1365-2133.2012.11201.x. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

5. Селис С., Рид Ф., Мерфи Ф., Адамс С., Гиллик Дж., Абдельхафиз А.Х., Лопес П.Дж. Облитерирующий ксеротический баланит у детей и подростков: обзор литературы и серия клинических испытаний. Дж. Педиатр. Урол. 2014;10:34–39. doi: 10.1016/j.jpurol.2013.09.027. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Tong L.X., Sun GS, Teng J.M. Педиатрический склерозирующий лихен: обзор эпидемиологии и вариантов лечения. Педиатр. Дерматол. 2015; 32: 593–599. doi: 10.1111/pde.12615. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

7. Нил С.М., Льюис Ф.М., Татнолл Ф.М., Кокс Н.Х. Британская ассоциация дерматологов. Рекомендации Британской ассоциации дерматологов по лечению склероатрофического лихена, 2010 г. Br. Дж. Дерматол. 2010; 163: 672–682. doi: 10.1111/j.1365-2133.2010.09997.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Chi C.C., Kirtschig G., Baldo M., Lewis F., Wang S.H., Wojnarowska F. Систематический обзор и метаанализ рандомизированных контролируемых исследований местных вмешательств на половых органах. склероатрофический лихен. Варенье. акад. Дерматол. 2012;67:305–312. doi: 10.1016/j.jaad.2012.02.044. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

Chi C.C., Kirtschig G., Baldo M., Lewis F., Wang S.H., Wojnarowska F. Систематический обзор и метаанализ рандомизированных контролируемых исследований местных вмешательств на половых органах. склероатрофический лихен. Варенье. акад. Дерматол. 2012;67:305–312. doi: 10.1016/j.jaad.2012.02.044. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

9. Нарахари Р., О’Риордан А., Н’Доу Дж.М., Пикард Р. Простая дилатация, эндоскопическая уретротомия и уретропластика при стриктурах уретры у взрослых. Кокрановская база данных; New York, NY, USA: 2008. [Google Scholar]

10. Goldstein A.T., Creasey A., Pfau R., Phillips D., Burrows L.J. Двойное слепое рандомизированное контролируемое исследование клобетазола в сравнении с пимекролимусом у пациентов с лишаем вульвы. склероз. Варенье. акад. Дерматол. 2011;64:99–104. doi: 10.1016/j.jaad.2010.06.011. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

11. Валаччи Г., Фортино В., Боччи В. Двойное действие озона на кожу. бр. Дж. Дерматол. 2005; 153:1096–1100. doi: 10.1111/j.1365-2133.2005.06939.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

doi: 10.1111/j.1365-2133.2005.06939.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Травальи В., Занарди И., Боччи В. Местное применение озона и озонированных масел в качестве противоинфекционных средств: анализ патентных формул. Недавний Пэт. Анти-инфекция. Препарат Дисков. 2009; 4: 130–142. doi: 10.2174/157489109788490271. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Ламберто Р., Маусуф М.Н., Менендес С., Ольга С., Леон Санчес Г.М., Эрнандес Ф. Озонотерапия: клинические и основные доказательства ее терапевтического потенциала. Арка Мед. Рез. 2008;39: 17–26. [PubMed] [Google Scholar]

14. Travagli V., Zanardi I., Valacchi G., Bocci V. Озон и озонированные масла при кожных заболеваниях: обзор. Мед. Воспаление. 2010; 6:10–41. doi: 10.1155/2010/610418. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Кронхейм Г. Органические озониды как химиотерапевтические агенты. II. Антисептические свойства. Варенье. фарм. доц. 1947; 36: 278–281. doi: 10.1002/jps. 3030360909. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3030360909. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Тара Ф., Занд-Каргар З., Раджаби О., Беренджи Ф., Ахлаги Ф., Шакери М.Т., Азизи Х. Эффекты озонированного оливкового масла и клотримазола Крем для лечения вульвовагинального кандидоза. Альтерн. тер. Здоровье Мед. 2016;22:44–49. doi: 10.1089/acm.2014.5218.abstract. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Патель П.В., Кумар В., Кумар С., Патель Г.Д. Терапевтический эффект озонированного масла для местного применения на заживление эпителия небной раны: планиметрическое и цитологическое исследование. Дж. Расследование. клин. Вмятина. 2011;2:248–258. doi: 10.1111/j.2041-1626.2011.00072.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Патель П.В., Патель А., Кумар С., Холмс Дж.К. Эффект поддесневого применения местного озонированного оливкового масла при лечении хронического периодонтита: рандомизированное, контролируемое, двойное слепое исследование. клинико-микробиологическое исследование. Минерва Стоматол. 2012; 61: 381–39. 8. [PubMed] [Google Scholar]

8. [PubMed] [Google Scholar]

19. Berger M.B., Damico N.J., Menees S.B., Fenner D.E., Haefner H.K. Частота самоотчетов о мочевыводящих, желудочно-кишечных и болевых сопутствующих заболеваниях у женщин со склероатрофическим лишаем вульвы. Дж. Лоу. Генит. Трактат Дис. 2012; 16: 285–289. doi: 10.1097/LGT.0b013e3182562f1e. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

склерозирующий и атрофический лихен и целиакия. Индийский дерматол. Online J. 2014; 5: S106–S108. дои: 10.4103/2229-5178.146172. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Джейкобс Л., Гиллиам А., Хавари Н., Басс Д. Связь между склероатрофическим лишаем и глютеновой болезнью: отчет о трех педиатрических случаях. Педиатр. Дерматол. 2014;31:e128–e131. doi: 10.1111/pde.12402. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

22. Ояма Н., Чан И., Нил С., Хамада Т. Аутоантитела к белку внеклеточного матрикса 1 при склероатрофическом лихене. Ланцет. 2003; 362: 118–123. дои: 10.1016/S0140-6736(03)13863-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Эдмондс Э., Бартон Г., Буиссон С., Фрэнсис Н., Готч Ф., Гейм Л., Хаддад М., Диннин М., Банкер К. Джин Профилирование экспрессии при мужском генитальном склероатрофическом лихене. Междунар. Дж. Эксп. Патол. 2011;92:320–325. doi: 10.1111/j.1365-2613.2011.00779.x. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Kantere D., Löwhagen G.B., Alvengren G., Månesköld A., Gillstedt M., Tunbäck P. Клинический спектр склероатрофического лихена у пациентов мужского пола — Ретроспективное исследование. Акта Дерм. Венереол. 2014;94: 542–546. doi: 10.2340/00015555-1797. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

25. Pilatz A., Altinkilic B., Schormann E., Maegel L., Izykowski N., Becker J., Weidner W., Kreipe H., Jonigk D. Congenital фимоз у пациентов со склероатрофическим лишаем и без него: различные паттерны экспрессии генов, связанных с ремоделированием тканей. Дж. Урол. 2013; 189: 268–274. doi: 10.1016/j.juro.2012.09.010. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Руссо Т., Курро М., Барбера А., Каккамо Д., Антонуччио П., Арена С., Монтальто А.С., Паризи С., Марселья Л., Гитто Э. и др. Экспрессия трансглютаминазы в крайней плоти детей с облитерирующим ксеротическим баланитом. Междунар. Дж. Мол. науч. 2016;17:1551. дои: 10.3390/ijms17091551. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Руссо Т., Курро М., Барбера А., Каккамо Д., Антонуччио П., Арена С., Монтальто А.С., Паризи С., Марселья Л., Гитто Э. и др. Экспрессия трансглютаминазы в крайней плоти детей с облитерирующим ксеротическим баланитом. Междунар. Дж. Мол. науч. 2016;17:1551. дои: 10.3390/ijms17091551. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Kiss A., Csontai A., Pirot L., Nyrady P., Merksz M., Kiraly L. Реакция облитерирующего ксеротического баланита на местные Применение стероидов по сравнению с плацебо у детей. Дж. Урол. 2001; 165: 219–220. doi: 10.1097/00005392-200101000-00062. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28. Dahlman-Ghozlan K., Hedblad M.A., Von Krogh G. Склерозирующий и атрофический лишай полового члена, лечение 0,05% кремом клобетазола дипропионата: ретроспективное клиническое и гистопатологическое исследование. Варенье. акад. Дерматол. 1999;40:451–457. doi: 10.1016/S0190-9622(99)70496-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Бракко Г.Л., Карли П. , Сонни Л., Маэстрини Г., Де Марко А., Таддей Г.Л. Клинические и гистологические эффекты местного лечения склероатрофического лихена вульвы. Критическая оценка. Дж. Репрод. Мед. 1993; 38:37–40. [PubMed] [Google Scholar]

, Сонни Л., Маэстрини Г., Де Марко А., Таддей Г.Л. Клинические и гистологические эффекты местного лечения склероатрофического лихена вульвы. Критическая оценка. Дж. Репрод. Мед. 1993; 38:37–40. [PubMed] [Google Scholar]

30. Poindexter G., Morrell D.S. Аногенитальный зуд: склерозирующий лишай у детей. Педиатр. Анна. 2007; 36: 785–791. doi: 10.3928/0090-4481-20071201-07. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

31. Патель П.В., Кумар С., Видья Г.Д., Патель А., Холмс Дж.К., Кумар В. Цитологическая оценка заживления раны небного донорского участка и трансплантированной десневой раны после применения озонированного масла: восемнадцать месяцев рандомизированного контролируемого клинического исследования. Акта Цитол. 2012; 56: 277–284. doi: 10.1159/000336889. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Сечи Л.А., Лескано И., Нуньес Н., Эспим М., Дюпре И., Пинна А., Моликотти П., Фадда Г., Занетти С. Антибактериальная активность озонированного подсолнечного масла. Дж. Заявл. микробиол. 2001;90: 279–284. doi: 10.1046/j.1365-2672.2001.01235.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

микробиол. 2001;90: 279–284. doi: 10.1046/j.1365-2672.2001.01235.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Quan G., Choi J.Y., Lee DS, Lee SC. TGF-β1 активирует трансглютаминазу 2 и фибронектин в кожных фибробластах: возможный механизм стабилизации воспаления тканей. Арка Дерматол. Рез. 2005; 297:84–90. doi: 10.1007/s00403-005-0582-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

34. Johnson K., Hashimoto S., Lotz M., Pritzker K., Terkeltaub R. Интерлейкин-1 индуцирует проминерализующую активность трансглютаминазы хрящевой ткани и фактора XIIIa. Являюсь. Дж. Патол. 2001;159: 149–163. doi: 10.1016/S0002-9440(10)61682-3. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

35. Chen D., Bassi J.K., Walther T., Thomas W.G., Allen A.M. Экспрессия рецепторов ангиотензина типа 1А в нейронах С1 восстанавливает симпатовозбуждение ангиотензина в ростральной вентролатеральной части продолговатого мозга мышей с нокаутом ангиотензина типа 1А. Гипертония. 2010;56:143–150. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.151704. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.151704. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

36. Crowley S.D., Vasievich M.P., Ruiz P., Gould S.K., Parsons K.K., Pazmino A.K., Facemire C., Chen B.J., Kim H.S., Tran T.T., et al. Рецепторы ангиотензина 1 типа в клубочках усиливают повреждение почек и воспаление при мышином аутоиммунном нефрите. Дж. Клин. расследование 2009 г.;119:943–953. doi: 10.1172/JCI34862. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Green S.J., Nancy C.A., Meltzer M.S. Цитокин-индуцированный синтез оксидов азота в макрофагах: защитный ответ хозяина на Leishmania и другие внутриклеточные патогены. Дж. Лейкок. биол. 1991; 50: 93–103. doi: 10.1002/jlb.50.1.93. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38. Ким С.Ю. Молекулярный дизайн и биологическая активность ингибиторов NF-κB. Передний. Бионауч. 2006; 11:3026–3035. дои: 10.2741/2030. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

39. Фельдманн М., Бреннан Ф.М., Майни Р.Н. Цитокины человека: их роль в заболевании и терапии, роль цитокинов в аутоиммунных заболеваниях. Наука Блэквелла; Бостон, Массачусетс, США: 1995. стр. 185–194. [Google Scholar]

Наука Блэквелла; Бостон, Массачусетс, США: 1995. стр. 185–194. [Google Scholar]

40. Kim H.S., Noh S.U., Han Y.W. Терапевтические эффекты местного применения озона на заживление острых кожных ран. J. Korean Med. науч. 2009; 24: 368–374. doi: 10.3346/jkms.2009.24.3.368. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

41. Папанас Н., Мальтезос Э. Факторы роста при лечении диабетических язв стопы: новые технологии, какие-то обещания? Междунар. Дж. Лоу. Экстремальный Раны. 2007; 6: 37–53. дои: 10.1177/1534734606298416. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

42. Valacchi G., Lim Y., Zanardi I., Bocci V., Travagli V. Оценка эффекта озонированного кунжутного масла при заживлении ран с использованием мышей SKh2 в качестве модель; Материалы 7-го Всемирного совещания по фармацевтике, биофармацевтике и фармацевтической технологии; Валлетта, Мальта. 8–11 марта 2010 г. [Google Scholar]

43. Сагай М., Боччи В. Механизмы действия, связанные с озонотерапией: вызывается ли заживление умеренным окислительным стрессом? Мед. Газ Рез. 2011;1:29. doi: 10.1186/2045-9912-1-29. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Газ Рез. 2011;1:29. doi: 10.1186/2045-9912-1-29. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

44. Амина А., Александр К., Попель С. Активные формы кислорода регулируют индуцируемый гипоксией фактор 1α по-разному при раке и ишемии. Мол. Клетка. биол. 2008; 28: 5106–5119. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

45. Ван Г.Л., Цзян Б.Х., Рю Э.А., Семенца Г.Л. Гипоксия-индуцируемый фактор 1 представляет собой гетеродимер основной-спираль-петля-спираль-ПАС, регулируемый клеточным O 2 напряжение. проц. Натл. акад. науч. США. 1995;92:5510–5514. doi: 10.1073/pnas.92.12.5510. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

46. Murdoch C., Muthana M., Lewis CE. Гипоксия регулирует функции макрофагов при воспалении. Дж. Иммунол. 2005; 175:6257–6263. doi: 10.4049/jиммунол.175.10.6257. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

47. Johnson K.E., Wilgus T.A. Сосудистый эндотелиальный фактор роста и ангиогенез в регуляции заживления кожных ран. Доп. Уход за раной. 2014;3:647–661. doi: 10.1089/рана.2013.0517. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Доп. Уход за раной. 2014;3:647–661. doi: 10.1089/рана.2013.0517. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

48. Bamji S.X., Rico B., Kimes N., Reichardt L.F. BDNF мобилизует синаптические везикулы и усиливает образование синапсов, нарушая взаимодействие кадгерин-β-катенин. Дж. Клеточная биология. 2006; 174: 289–299. doi: 10.1083/jcb.200601087. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

49. Баркер Н., ван де Ветеринг М., Клеверс Х. Стволовые клетки кишечника. Гены Дев. 2008; 22:1856–1864. doi: 10.1101/gad.1674008. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

50. Baumeister U., Funke R., Ebnet K., Vorschmitt H., Koch S., Vestweber D. Ассоциация Csk с VE-кадгерином и ингибирование пролиферации клеток. EMBO J. 2005; 24: 1686–169.5. doi: 10.1038/sj.emboj.7600647. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

51. Баумгартнер В., Хинтердорфер П., Несс В., Рааб А., Вествебер Д., Шиндлер Х., Дренкхан Д. Взаимодействие кадгерина исследовано атомно-силовая микроскопия. проц. Натл. акад. науч. США. 2000;97:4005–4010. doi: 10.1073/pnas.070052697. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Взаимодействие кадгерина исследовано атомно-силовая микроскопия. проц. Натл. акад. науч. США. 2000;97:4005–4010. doi: 10.1073/pnas.070052697. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

52. Caccamo D., Campisi A., Currò M., Aguennouz M., Li Volti G., Avola R., Ientile R. Ядерный фактор κb активация связана с вызванной глутаматом активацией тканевой трансглютаминазы в первичных культурах астроцитов. Дж. Нейроски. Рез. 2005; 82: 858–865. doi: 10.1002/jnr.20683. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

Фимоз | Отделение урологии UCSF

Что такое фимоз?

Фимоз определяется как неспособность втянуть кожу (крайнюю плоть или крайнюю плоть), покрывающую головку (головку) полового члена. Фимоз может проявляться в виде плотного кольца или «резиновой ленты» крайней плоти вокруг кончика полового члена, препятствующей полному втягиванию. Фимоз подразделяют на две формы: физиологический и патологический. Текущая заболеваемость фимозом составляет около 1% среди мальчиков 7 классов.

Физиологический фимоз: Дети рождаются с натянутой крайней плотью при рождении, и со временем ее отделение происходит естественным путем. Фимоз является нормальным явлением для необрезанного младенца/ребенка и обычно проходит в возрасте 5-7 лет, однако ребенок может быть и старше.

Патологический фимоз: Фимоз, возникающий из-за рубцевания, инфекции или воспаления. Насильственное отведение крайней плоти может привести к кровотечению, рубцеванию и психологической травме для ребенка и родителя. Если во время мочеиспускания возникает вздутие крайней плоти, трудности с мочеиспусканием или инфекция, лечение может быть оправдано.

Уход за необрезанным половым членом:

Особый уход за крайней плотью в младенчестве не требуется. Крайнюю плоть нельзя оттягивать насильно, однако допускается легкое оттягивание. В первые несколько лет жизни во время смены подгузников или купания достаточно мягкого отведения с очищением под крайней плотью, что со временем приведет к прогрессирующему оттягиванию. Когда ребенок станет старше и крайняя плоть полностью втянется, он научится втягивать, очищать и сушить под крайней плотью в рамках своей гигиенической процедуры. После ретракции крайнюю плоть следует оттянуть назад над головкой полового члена и вернуть в нормальное положение.

Когда ребенок станет старше и крайняя плоть полностью втянется, он научится втягивать, очищать и сушить под крайней плотью в рамках своей гигиенической процедуры. После ретракции крайнюю плоть следует оттянуть назад над головкой полового члена и вернуть в нормальное положение.

Смегма:

Смегма представляет собой скопление клеток кожи с головки полового члена и внутренней крайней плоти, которое часто отмечается при оттягивании крайней плоти. Это естественное отслоение кожи помогает отделить крайнюю плоть от головки полового члена. Смегма может выглядеть как белые жемчужины под кожей, которые можно легко смыть, когда крайняя плоть оттянута.

Как диагностируется и оценивается фимоз?

При физиологическом фимозе могут возникать доброкачественные (не угрожающие жизни) состояния, характерные для необрезанных мужчин, в том числе; кисты, связанные с образованием/захватом смегмы и преходящим безболезненным вздутием крайней плоти во время мочеиспускания. Это считается нормальными вариациями, которые обычно проходят при ежедневном мягком ручном втягивании.

Это считается нормальными вариациями, которые обычно проходят при ежедневном мягком ручном втягивании.

Патологический фимоз, который не проходит естественным путем или вызывает другие осложнения, в том числе; раздражение полового члена или кровотечение, вздутие крайней плоти при мочеиспускании, приводящее к форсированному/затрудненному мочеиспусканию, задержка мочи, болезненное мочеиспускание (дизурия), болезненные эрекции, рецидивирующие инфекции крайней плоти (баланопостит), парафимоз (крайняя плоть застревает в оттянутом положении за голову полового члена) или инфекции мочевыводящих путей могут потребовать дальнейшего лечения. Ваш врач направит вашего ребенка к детскому урологу для дальнейшего обследования.

Как лечить фимоз?

Лечение фимоза зависит от ребенка и тяжести фимоза. Лечение может включать: мягкое ежедневное ручное втягивание, местное применение кортикостероидной мази или обрезание.

Местная терапия кортикостероидами:

Медицинские работники могут рекомендовать местное применение стероидной мази для детей с фимозом.