Галловый клещ на груше: меры борьбы

Вредители плодовых культур иногда уничтожают урожай, портят продукцию, чем наносят огромный ущерб частным хозяйствам. Главное, что они причиняют вред растениям. Если с вредителями не бороться, они могут стать причиной гибели плодового дерева. Галловый клещ на груше встречается так часто, что стал настоящим бичом этой культуры.

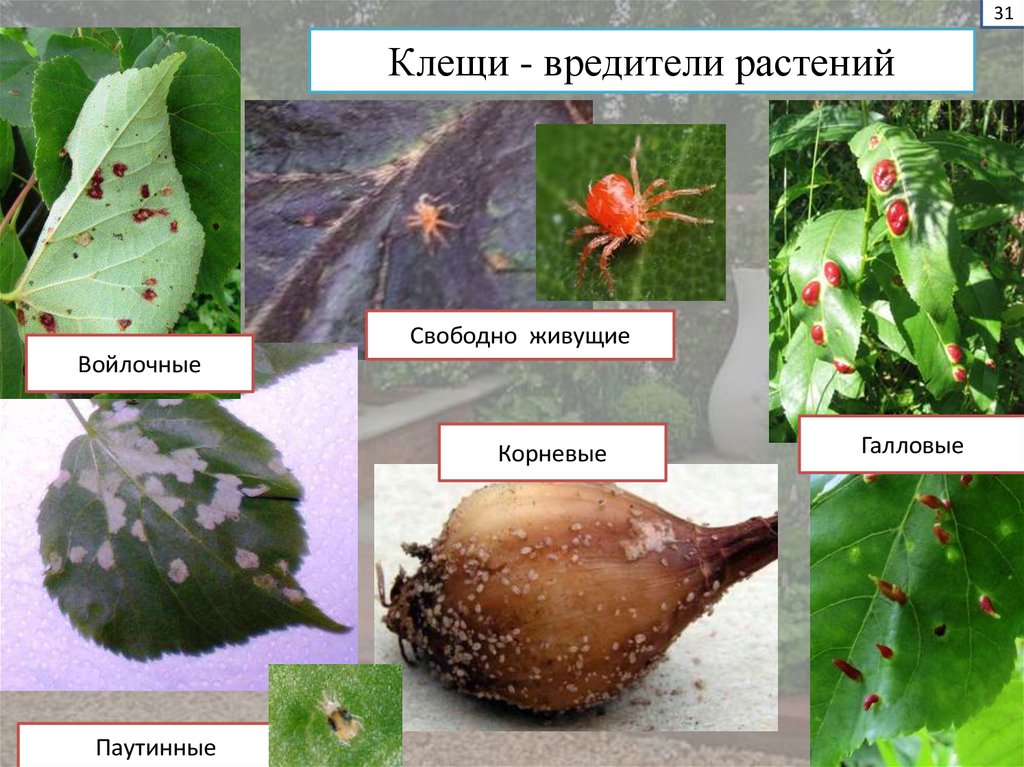

Галловый грушевый клещ поражает также рябину, яблоню, боярышник, айву, кизильник. Он представляет собой мелкое (0,2-0,24 мм) насекомое. Тело у галлового клеща удлиненное, с двумя парами лапок, ротовой аппарат – колюще-сосущий.

В России наибольшее распространение вредитель получил в Тульской и Воронежской областях и в регионах Сибири.

Сам по себе галловый клещ грушу уничтожить не может. Он уродует листья и плоды, снижает урожай, но для дерева критической опасности не представляет. Вредитель повреждает листья, цветы и молодые побеги. В места проколов легко проникают вирусы, бактерии и споры грибных болезней, способные причинить значительный вред (вызвать гибель целых веток или всего дерева).

Самки галлового клеща зимуют в почках, они начинают питаться мягкими тканями еще до того, как выйдут наружу. При массовом поражении листья раскрываются уже деформированными и мелкими, не могут полноценно участвовать в фотосинтезе. Со временем они засыхают и опадают. Из поврежденных цветочных почек плоды формируются редко. Те же, что все-таки завязались, получаются мелкими и уродливыми, обычно осыпаются, не достигнув зрелости. Потери урожая могут составлять до 95%.

Пораженные галловым клещом почки хорошо различимы весной. Они намного больше здоровых, но запаздывают в развитии приблизительно на 2 недели. Если часть листовых либо цветочных почек лопнула, а некоторые, более крупного размера, раскрываться не собираются, есть основание заподозрить, что там зимовал галловый клещ. Особенно внимательно нужно осматривать нижнюю и среднюю часть кроны в непосредственной близости от ствола.

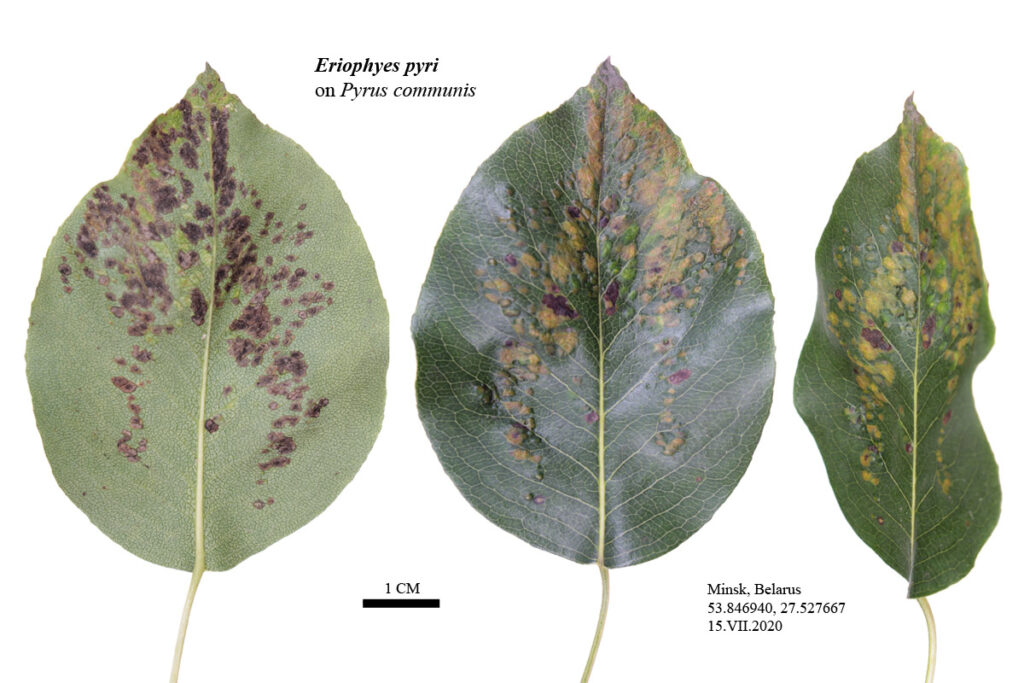

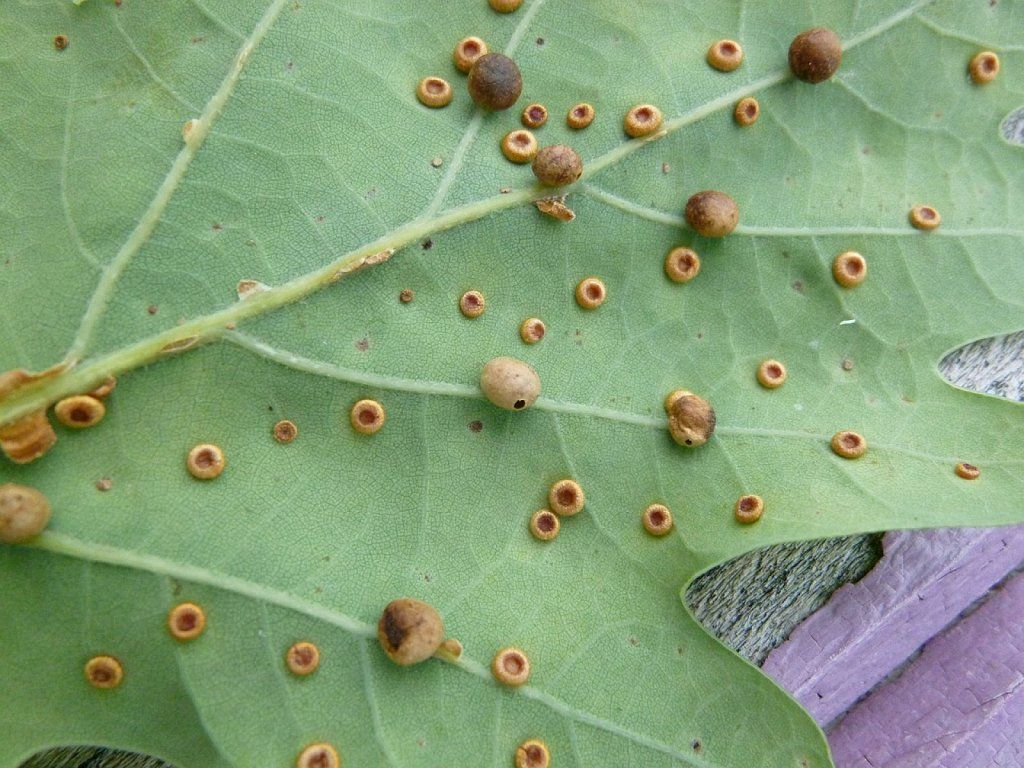

Выбравшись из почек, самки начинают питаться молодыми листьями. Они делают в них проколы размером с булавочную головку и откладывают яйца. Сначала в местах повреждений образуются светло-зеленые бляшки диаметром до 3 мм, которые располагаются с нижней стороны листа груши вдоль центральной жилки. Окраска галлов постепенно меняется на темно-коричневую, они покрывают большую площадь. Бурые выпуклые бляшки со временем чернеют. Если ничего не предпринять, они сливаются и покрывают всю поверхность уродливо перекрученного листа, а затем он опадает.

Меры борьбы с клещом на груше:

— при первичном заражении весной или в первой половине июня на груше можно просто оборвать пораженные листья и провести профилактическую обработку;

— пораженную галловым клещом грушу до распускания почек по зеленому (перед распусканием листьев) и белому (до появления бутонов) конусу обрабатывают одним из препаратов: Искра М, Препарат 30 Плюс;

— во время вегетации раз в две недели грушу опрыскивают препаратами, содержащими пиретроиды, фосфорорганические соединения и другие вещества контактного, кишечного или системного действия. Можно использовать как акарициды, предназначенные для борьбы с клещами, так и инсектициды, уничтожающие любых насекомых;

Можно использовать как акарициды, предназначенные для борьбы с клещами, так и инсектициды, уничтожающие любых насекомых;

— препараты нужно чередовать, так как вредители быстро вырабатывают иммунитет к ядам.

Рекомендуемые препараты для борьбы с галловым клещом: Аполло, Дитокс, Каратэ Зеон, Фуфанон.

— груши опрыскивают биологическими препаратами только в период вегетации. При этом используют средства, изготовленные на основе авермектинов: Фитоверм, Вертимек.

Наилучшего результата можно достичь, поочередно применяя средства биологические и химические.

Также нужны правильная агротехника и стандартные санитарные мероприятия:

— очистка стволов и скелетных ветвей от старой коры;

— удаление осенью с участка растительных остатков;

— санитарная и осветляющая обрезка кроны;

— побелка штамба;

— перекопка приствольного круга.

Грушевый главой клещ. Описание и меры борьбы

Распространен во всех регионах возделывания груши. Встречается обычно очагами, наиболее часто в Центральном и Центрально-Черноземном районах России. Кроме груши повреждает (реже) яблоню, рябину, боярышник и ряд других культур.

Присутствие грушевого галлового клеща очень заметно благодаря галлам на листьях. Они представляют собой в начале светло-зелёные, затем красные, затем темно-коричневые и до черного цвета пятна на листьях, немного выпуклые (см фото поврежденных листьев). Сильно поврежденные листья могу полностью чернеть и опадать.

Сами клещи микроскопического размера и невооруженным взглядом не различимы.

Борьба с этим вредителем не очень проста, дело в том, что галловый клещ уязвим лишь в периоды нахождения на поверхности листа, в другое время он находится внутри галлов (в период вегетации) или в почках (в период зимовки). И по сколку в настоящее время нет препаратов для борьбы с клещами (акарицидов) системного действия, проникающих в ткани растений, приходится использовать контактные препараты, а для этого необходимо знать сроки проведения обработок.

Жизненный цикл грушевого галлового клеща (сокращенно, по Колесовой Д. А.)

Самки клеща зимуют под чешуйками почек. Причем в одной почке может зимовать до нескольких тысяч особей. Весной, при распускании почек, самки начинают образовывать галлы на молодых, еще нераскрывшихся листьях. Галлы служат местом для откладывания яиц и развития первого поколения. По мере подсыхания и растрескивания галла, клещи покидают его и распространяются на другие листья. В середине мая заканчивается развитие первой генерации и самки откладывают яйца второго поколения, из которых в конце июня появляются взрослые особи. Они так же откладывают яйца в галлы рядом с материнскими, давая начало последнему в сезоне (уже третьему по счету) поколению, но часть особей из второго поколения уходит на зимовку уже в конце июня. Последнее поколение развивается быстро и уже в начале июля появляются взрослые насекомые. Все самки их этой генерации переселяются на почки для зимовки.

Борьба с грушевым галловым клещом

Как видно из вышеописанного, эффективная борьба с галловым клещом возможна в период его миграций — при начальном его расселении весной, для смены галлов и для переселения в места зимовки летом. Наиболее удачными периодами для проведения обработки являются время распускания почек и затем во время выдвижения бутонов — в этот период при правильных и своевременных обработках можно полностью подавить популяцию вредителя. Однако зачастую садоводы замечают у себя грушевого галлового клеща довольно поздно, после появления листвы, а то и после цветения, когда оптимальные сроки химических обработок уже прошли. В этом случае проводят обработки в конце июня и в начале июля, во время миграций клеща, однако следует помнить, что полностью искоренить этого вредителя с помощью летних обработок затруднительно, т.к. периоды миграций растянуты по времени, а часть самок довольно рано уходит на зимовку в почки. Поэтому обычно необходимы также ранние весенние обработки в последующий сезон вегетации.

Борьба с вредителями в садах: деревья и кустарники: беспозвоночные: галловый клещ цвета фуксии — UC IPM

UC IPM Home > Дома, сады, ландшафты и газоны > Деревья и кустарники > Беспозвоночные

Галловый клещ Fuchsia —Aculops fuchsiae При питании этим клещом (семейство Eriophyidae) листья и побеги фуксии деформируются, утолщаются и образуют галлы неправильной формы. ИдентификацияИз-за их микроскопических размеров характерные для них повреждения растений, описанные ниже, используются для идентификации проблемы, связанной с питанием галловым клещом фуксии. Aculops fuchsiae — единственный известный вид эриофиидов, заражающий видов Fuchsia на повреждающих уровнях. Клещи бледно-желтоватые, морковные или червеобразные, длиной 1/100 дюйма (0,25 мм) или меньше. У них две пары тонких ног, торчащих из их головного (более широкого) конца. Они похожи на другие Aculops видов одной окраски. За исключением тех случаев, когда клещи обнаруживаются в изобилии на фуксии, их можно различить по видам только путем квалифицированной подготовки и изучения микроскопических признаков. Жизненный цикл Эриофииды проходят четыре стадии жизни: яйцо, протонимфа, дейтонимфа и взрослая особь. Протонимфу и дейтонимфу иногда соответственно называют личинкой и нимфой. Каждая взрослая самка откладывает в общей сложности около 50 яиц, которые вылупляются примерно через 1 неделю. Нимфы питаются около 2 недель, прежде чем превратиться во взрослых особей. Жизненный цикл от яйца до репродуктивной взрослой особи завершается примерно за 3 недели. В год бывает несколько поколений. Урон Питание галловым клещом Fuchsia деформирует и утолщает листья и верхушки, а также вызывает покраснение зараженной листвы. Производство цветов снижается, и когда клещей много, со временем они могут остановить весь новый рост. РешенияХищные клещи, особенно Neoseiulus (= Amblyseius ) californicus значительно снижают численность клещей там, где не применяются акарициды и инсектициды широкого спектра действия. Однако биологическая борьба с наиболее восприимчивыми к этому вредителю сортами фуксии, как правило, неудовлетворительна. Чтобы уменьшить ущерб, выращивайте только устойчивые фуксии и рассмотрите возможность замены восприимчивых видов. Чтобы справиться с клещом

Если будут применяться пестициды, сначала обрежьте или отщипните и уничтожьте все зараженные (поврежденные) листья и верхушки. Затем нанесите на внутренние органы садовое (узкодействующее) масло или инсектицидное мыло с интервалом от 2 до 3 недель. Некоторые эффективные акарициды, такие как карбарил, доступны только профессиональным аппликаторам и могут применяться только на открытом воздухе. Для получения дополнительной информации см. Aculops fuchsiae (Fuchsia Galle Mite) , Fuchsia Galle Mite (PDF) и Kill All the Galle Mites . Адаптировано из публикаций выше и Вредители ландшафтных деревьев и кустарников: Комплексное руководство по борьбе с вредителями , Программа комплексной борьбы с вредителями штата Калифорнийский университет (UC IPM). | |

Новый метод борьбы с галловыми клещами: применение искусственной дефолиации для борьбы с Aceria pallida. В: Слански Ф., Родрикес Дж. Г., редакторы. Экология питания насекомых, клещей, пауков и родственных им беспозвоночных. Уайли; Нью-Йорк: 1987. С. 235–258. [Google Scholar]

Aerts (1996) Aerts R. Резорбция питательных веществ стареющими листьями многолетников: есть ли общие закономерности? Журнал экологии. 1996;84:597–608. дои: 10.2307/2261481. [CrossRef] [Google Scholar]

Andret-Link & Fuchs (2005) Andret-Link P, Fuchs M. Специфичность передачи вирусов растений переносчиками. Журнал патологии растений. 2005; 87: 153–165. doi: 10. 4454/jpp.v87i3.913. [CrossRef] [Google Scholar]

4454/jpp.v87i3.913. [CrossRef] [Google Scholar]

Battisti et al. (2014) Баттисти А., Бенвену И., Коломбари Ф., Хаак Р.А. Нашествие каштановой галловой осы в Италии приводит к значительным потерям урожая орехов Castanea sativa. Сельскохозяйственная и лесная энтомология. 2014;16:75–79. doi: 10.1111/afe.12036. [CrossRef] [Google Scholar]

Beaulieu et al. (2016) Болье Ф., Кюрье А., Филион В.Дж., Салим А., Арнасон Дж.Т. Галловый клещ Aceria rhodiolae (Acari: Eriophyidae), изменяющий фитохимию лекарственного растения Rhodiola rosea (Crassulaceae), в канадской Арктике. Журнал естественной истории. 2016;50:1237–1263. doi: 10.1080/00222933.2015.1103910. [CrossRef] [Google Scholar]

Чайлдерс, Истербрук и Соломон (1996) Чайлдерс К.С., Истербрук М.Г., Соломон М.Г. Химическая борьба с эриофиоидными клещами. В: Линдквист Э.Э., Сабелис М.В., Брюин Дж., редакторы. Эриофиоидные клещи: их биология, естественные враги и борьба с ними. Эльзевир; Амстердам: 1996. стр. 695–726. [CrossRef] [Google Scholar]

стр. 695–726. [CrossRef] [Google Scholar]

Copping & Menn (2000) Copping LG, Menn JJ. Биопестициды: обзор их действия, применения и эффективности. Наука о борьбе с вредителями. 2000; 56: 651–676. doi: 10.1002/1526-4998(200008)56:8<651::aid-ps201>3.0.co;2-u. [CrossRef] [Google Scholar]

De Lillo et al. (2018) De Lillo E, Pozzebon A, Valenzano D, Duso C. Близкие отношения между эриофиоидными клещами и их растениями-хозяевами — обзор. Границы в науке о растениях. 2018;9: 1–14. doi: 10.3389/fpls.2018.01786. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Duso et al. (2010) Duso C, Castagnoli M, Simoni S, Angeli G. Влияние эриофиоидов на сельскохозяйственные культуры: последние выпуски по Aculus schlechtendali , Calepitrimerus vitis и Aculops lycopersici . Экспериментальная и прикладная акарология. 2010;51:151–168. doi: 10.1007/s10493-009-9300-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Eckstein, Karlsson & Weih (1998) Eckstein R, Karlsson P, Weih M. Значение резорбции листовых ресурсов для роста побегов вечнозеленых и листопадных древесных растений из субарктической среды. Ойкос. 1998;81:569–577. doi: 10.2307/3546777. [CrossRef] [Google Scholar]

Значение резорбции листовых ресурсов для роста побегов вечнозеленых и листопадных древесных растений из субарктической среды. Ойкос. 1998;81:569–577. doi: 10.2307/3546777. [CrossRef] [Google Scholar]

Erbilgin et al. (2014) Эрбилгин Н., Гальвез Д.А., Чжан Б., Наджар А. Доступность ресурсов и повторная дефолиация опосредуют компенсаторный рост сеянцев дрожащей осины ( Populus tremuloides ). Пир Дж. 2014;2:e491. doi: 10.7717/peerj.491. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Eyles et al. (2013) Эйлс А., Барри К.М., Квентин А., Пинкард Э.А. Влияние дефолиации на плантации эвкалипта в умеренном поясе: физиологические перспективы и последствия для управления. Лесная экология и управление. 2013;304:49–64. doi: 10.1016/j.foreco.2013.04.033. [CrossRef] [Google Scholar]

Faircloth et al. (2004) Faircloth JC, Edmisten KL, Wells R, Stewart AM. Влияние сроков дефолиации на урожайность и качество двух сортов хлопчатника. Растениеводство. 2004; 44: 165–172. doi: 10.2135/cropsci2004.0165. [CrossRef] [Google Scholar]

doi: 10.2135/cropsci2004.0165. [CrossRef] [Google Scholar]

Guyot et al. (2001) Guyot J, Omanda EN, Ndoutoume A, Otsaghe AAM, Enjalric F, Assoumou HGN. Влияние борьбы с опадением листьев Colletotrichum каучукового дерева на развитие эпидемии и производство каучука. Защита урожая. 2001; 20: 581–59.0. doi: 10.1016/S0261-2194(01)00027-8. [CrossRef] [Google Scholar]

Hrudová & Šafránková (2017) Hrudová E, Šafránková I. Галловый клещ ягод годжи Aceria kuko появление в Чешской Республике — краткое сообщение. Наука о защите растений. 2017;54:39–42. doi: 10.17221/14/2017-PPS. [CrossRef] [Google Scholar]

Jetton & Robison (2014) Jetton RM, Robison DJ. Влияние искусственной дефолиации на рост и накопление биомассы эвкалипта короткоротационного ( Liquidambar styraciflua ) в Северной Каролине. Журнал науки о насекомых. 2014;14:107. дои: 10.1673/031.014.107. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Kosola et al. (2001) Косола К. Р., Дикманн Д.И., Пол Э.А., Парри Д. Многократное воздействие дефолиации насекомыми на рост, усвоение азота, углеводы и демографию корней тополей. Экология. 2001; 129: 65–74. doi: 10.1007/s004420100694. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Р., Дикманн Д.И., Пол Э.А., Парри Д. Многократное воздействие дефолиации насекомыми на рост, усвоение азота, углеводы и демографию корней тополей. Экология. 2001; 129: 65–74. doi: 10.1007/s004420100694. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Krantz & Lindquist (1979) Krantz GW, Lindquist EE. Эволюция клещей-фитофагов (Acari). Ежегодный обзор энтомологии. 1979;24:121–158. doi: 10.1146/annurev.en.24.010179.001005. [CrossRef] [Google Scholar]

Kulman (1971) Kulman HM. Влияние дефолиации насекомых на рост и гибель деревьев. Ежегодный обзор энтомологии. 1971; 16: 289–324. doi: 10.1146/annurev.en.16.010171.001445. [CrossRef] [Google Scholar]

Lasseur et al. (2007) Лассер Б., Лотье Дж., Морван-Бертран А., Эскобар-Гуттьерес А., Хамфрис М.О., Прюдом М.П. Влияние частоты дефолиации на отрастание и углеводный обмен у контрастных сортов Лолиум многолетний . Функциональная биология растений. 2007; 34: 418–430. дои: 10.1071/FP06286. [CrossRef] [Google Scholar]

Lawal (2014) Lawal B. Прикладные статистические методы в сельском хозяйстве, здравоохранении и науках о жизни. Спрингер; Malete: 2014. [CrossRef] [Google Scholar]

Прикладные статистические методы в сельском хозяйстве, здравоохранении и науках о жизни. Спрингер; Malete: 2014. [CrossRef] [Google Scholar]

Lee & Morton (2003) Lee SY, Morton B. Влияние искусственной дефолиации на рост, размножение и химический состав листьев мангровых зарослей Kandelia candel . Журнал тропической экологии. 2003; 19: 397–406. doi: 10.1017/S0266467403003444. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

Ли и др. (2018) Li J, Liu S, Guo K, Zhang F, Qiao H, Chen J, Yang M, Zhu X, Xu R, Xu C, Chen J. Конкуренция, опосредованная растениями, облегчает форетическую связь между галловым клещом и псиллидный вектор. Экспериментальная и прикладная акарология. 2018;76:325–337. doi: 10.1007/s10493-018-0315-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Lindquist (1996) Lindquist EE. Внешняя анатомия и обозначения структур. В: Линдквист Э.Э., Сабелис М.В., Брюин Дж., редакторы. Эриофиоидные клещи: их биология, естественные враги и борьба с ними. Эльзевир; Амстердам: 1996. С. 3–31. [CrossRef] [Google Scholar]

С. 3–31. [CrossRef] [Google Scholar]

Lindquist & Oldfield (1996) Lindquist EE, Oldfield GN. Эволюция эриофиоидных клещей по отношению к растениям-хозяевам. В: Линдквист Э.Э., Сабелис М.В., Брюин Дж., редакторы. Эриофиоидные клещи: их биология, естественные враги и борьба с ними. Эльзевир; Амстердам: 1996. С. 277–300. [CrossRef] [Google Scholar]

Liu et al. (2016) Лю С., Ли Дж., Го К., Цяо Х., Сюй Р., Чен Дж., Сюй С., Чен Дж. Сезонная форезия как стратегия перезимовки растительноядного клеща. Научные отчеты. 2016;6:25483. doi: 10.1038/srep25483. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Мани (1964) Мани М. Экология галлов растений. Спрингер; Dordrech: 1964. [CrossRef] [Google Scholar]

Marcic (2012) Marcic D. Акарициды в современной борьбе с клещами, питающимися растениями. Журнал науки о вредителях. 2012; 85: 395–408. doi: 10.1007/s10340-012-0442-1. [CrossRef] [Google Scholar]

Michalska et al. (2010) Михальска К., Скорацка А. , Навиа Д., Амрин Дж.В. Поведенческие исследования эриофиоидных клещей: обзор. Экспериментальная и прикладная акарология. 2010; 51:31–59. дои: 10.1007/s10493-009-9319-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Навиа Д., Амрин Дж.В. Поведенческие исследования эриофиоидных клещей: обзор. Экспериментальная и прикладная акарология. 2010; 51:31–59. дои: 10.1007/s10493-009-9319-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Milbrath (2008) Milbrath LR. Рост и размножение инвазивных видов Vincetoxicum rossicum и V. nigrum в условиях искусственной дефолиации и различных световых условиях. Ботаника. 2008; 86: 1279–1290. дои: 10.1139/B08-092. [CrossRef] [Google Scholar]

Mo et al. (2018) Мо Дж., Макдугалл С., Бомонт С., Манро С., Стивенс М.М. Влияние имитации дефолиации сеянцев на рост и урожайность хлопка в южной части Нового Южного Уэльса. Растениеводство и пастбищеведение. 2018;69: 915–925. дои: 10.1071/CP18093. [CrossRef] [Google Scholar]

Nakajima (2018) Nakajima H. Рефолиация крон лиственных деревьев после сильной дефолиации насекомыми: сравнение Fagus crenata и Quercus crispula . Экология растений. 2018;219:665–675. doi: 10.1007/s1125. [CrossRef] [Google Scholar]

[CrossRef] [Google Scholar]

Navia et al. (2010) Навиа Д., Очоа Р., Велборн С., Феррагут Ф. Адвентивные эриофиоидные клещи: глобальный обзор их воздействия, путей распространения, профилактики и проблем. Экспериментальная и прикладная акарология. 2010;51:225–255. дои: 10.1007/s10493-009-9327-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Oldfield & Michalska (1996) Oldfield GN, Michalska K. Отложение сперматофоров, поведение при спаривании и структура спаривания популяции. В: Линдквист Э.Э., Сабелис М.В., Брюин Дж., редакторы. Эриофиоидные клещи: их биология, естественные враги и борьба с ними. Эльзевир; Амстердам: 1996. С. 185–198. [CrossRef] [Google Scholar]

Oldfield & Proeseler (1996) Oldfield GN, Proeseler G. Эриофиоидные клещи как переносчики патогенов растений. В: Линдквист Э.Э., Сабелис М.В., Брюин Дж., редакторы. Эриофиоидные клещи: их биология, естественные враги и борьба с ними. Эльзевир; Амстердам: 1996. стр. 259–275. [CrossRef] [Google Scholar]

Price, Fernandes & Waring (1987) Price PW, Fernandes GW, Waring GL. Адаптивная природа галлов насекомых. Экологическая энтомология. 1987; 16:15–24. doi: 10.1093/ee/16.1.15. [CrossRef] [Google Scholar]

Адаптивная природа галлов насекомых. Экологическая энтомология. 1987; 16:15–24. doi: 10.1093/ee/16.1.15. [CrossRef] [Google Scholar]

Quentin et al. (2010) Квентин А.Г., Пинкард Э.А., Бидл К.Л., Уордлоу Т.Дж., О’Грэйди А.П., Патерсон С., Мохаммед К.Л. Оказывают ли искусственная и естественная дефолиация одинаковое воздействие на физиологию Eucalyptus globulus Labill, сеянцев? Анналы лесоведения. 2010;67:203–203. doi: 10.1051/лес/2009096. [CrossRef] [Google Scholar]

Rao (1971) Rao BS. Предотвращение вторичного листопада каучука путем химической дефолиации. Сковороды Пешт Статьи и сводки новостей. 1971; 17: 461–463. doi: 10.1080/09670877109413316. [CrossRef] [Google Scholar]

Reichenbacker, Schultz & Hart (1996) Reichenbacker R, Schultz R, Hart E. Влияние искусственной дефолиации на рост Populus , производство биомассы и общую концентрацию неструктурных углеводов. Экологическая энтомология. 1996;25:632–642. doi: 10.1093/ee/25.3.632. [CrossRef] [Google Scholar]

Sabelis & Bruin (1996) Sabelis MW, Bruin J. Эволюционная экология: модели истории жизни, выбор пищевых растений и их расселение. В: Линдквист Э.Э., Сабелис М.В., Брюин Дж., редакторы. Эриофиоидные клещи: их биология, естественные враги и борьба с ними. Эльзевир; Амстердам: 1996. С. 329–366. [CrossRef] [Google Scholar]

Эволюционная экология: модели истории жизни, выбор пищевых растений и их расселение. В: Линдквист Э.Э., Сабелис М.В., Брюин Дж., редакторы. Эриофиоидные клещи: их биология, естественные враги и борьба с ними. Эльзевир; Амстердам: 1996. С. 329–366. [CrossRef] [Google Scholar]

Stone & Schönrogge (2003) Stone GN, Schönrogge K. Адаптивное значение морфологии галлов насекомых. Тенденции в экологии и эволюции. 2003; 18: 512–522. дои: 10.1016/S0169-5347(03)00247-7. [CrossRef] [Google Scholar]

Van Leeuwen et al. (2014) Van Leeuwen T, Tirry L, Yamamoto A, Nauen R, Dermauw W. Экономическое значение акарицидов в борьбе с растительноядными клещами и обновленная информация о недавних исследованиях механизма действия акарицидов. Биохимия и физиология пестицидов. 2014; 121:12–21. doi: 10.1016/j.pestbp.2014.12.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Van Leeuwen et al. (2010) Van Leeuwen T, Witters J, Nauen R, Duso C, Tirry L. Борьба с эриофиоидными клещами: современное состояние и будущие проблемы.

Клещи живут и размножаются в складках пораженной ткани и среди волосков растений. По мере роста зараженных растений некоторые клещи покидают галлы и перемещаются вверх, чтобы атаковать новые верхушечные приросты и цветки. Клещи встречаются на растущих верхушках круглый год и в цветах, где бы они ни находились. Клещ предпочитает прохладные условия роста, а его численность и размножение снижаются при высоких температурах.

Клещи живут и размножаются в складках пораженной ткани и среди волосков растений. По мере роста зараженных растений некоторые клещи покидают галлы и перемещаются вверх, чтобы атаковать новые верхушечные приросты и цветки. Клещи встречаются на растущих верхушках круглый год и в цветах, где бы они ни находились. Клещ предпочитает прохладные условия роста, а его численность и размножение снижаются при высоких температурах. Поскольку фуксия и клещ лучше всего развиваются там, где лето прохладное, галловый клещ фуксии в основном представляет проблему в прибрежной Калифорнии и во внутренних ландшафтах.

Поскольку фуксия и клещ лучше всего развиваются там, где лето прохладное, галловый клещ фуксии в основном представляет проблему в прибрежной Калифорнии и во внутренних ландшафтах.

Вынесите комнатные растения на улицу и после нанесения не вносите обратно внутрь, пока спрей полностью не высохнет. Имейте в виду, что карбарил очень токсичен для пчел и естественных врагов. Рассмотрите возможность покрытия уличных растений марлей или другим экраном после обработки, чтобы исключить пчел и колибри, на которых клещи могут передвигаться автостопом. Проконсультируйтесь Pest Notes: Найм компании по борьбе с вредителями за помощь в выборе компании и обсуждении их плана IPM. Например, заранее обсудите с компанией, как они планируют бороться с клещами.

Вынесите комнатные растения на улицу и после нанесения не вносите обратно внутрь, пока спрей полностью не высохнет. Имейте в виду, что карбарил очень токсичен для пчел и естественных врагов. Рассмотрите возможность покрытия уличных растений марлей или другим экраном после обработки, чтобы исключить пчел и колибри, на которых клещи могут передвигаться автостопом. Проконсультируйтесь Pest Notes: Найм компании по борьбе с вредителями за помощь в выборе компании и обсуждении их плана IPM. Например, заранее обсудите с компанией, как они планируют бороться с клещами.