Читать онлайн «Кормовые бобы высокобелковая кормовая культура. Монография», К. Г. Магомедов – ЛитРес

Печатается по решению редакционно-издательского совета ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ.

Рецензенты:

доктор с-х наук, профессор, заведующий кафедрой земледелия ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ —

М. В. Кашукоев;

доктор с-х наук, профессор, заведующая кафедрой растениеводства ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ —

И. М. Ханиева.

© К. Г. Магомедов, 2021

© Ж. М. Вологирова, 2021

ISBN 978-5-0053-8221-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВВЕДЕНИЕ

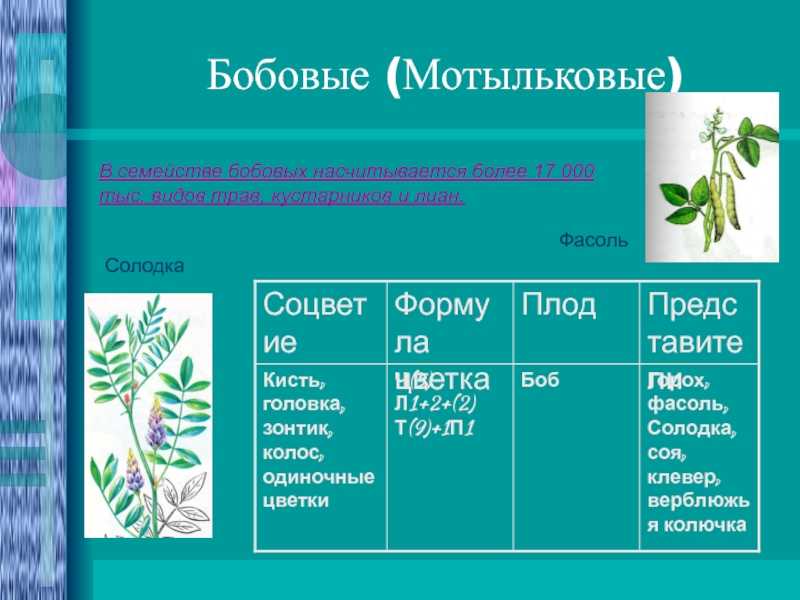

Концепция развития кормопроизводства в Российской Федерации исходит из анализа состояния научно-технического уровня кормопроизводства и животноводства за последние 10 лет и перспектив развития этих отраслей в условиях многоукладной рыночной экономики. При этом особое внимание уделяется кормовым культурам, содержащим высокий процент белка, способный обогатить корма. В связи с этим возрос интерес к бобовым растениям, занимающим до последних лет скромное положение в земледелии Российской Федерации.

В связи с этим возрос интерес к бобовым растениям, занимающим до последних лет скромное положение в земледелии Российской Федерации.

Среди кормовых бобовых культур наиболее ценными по содержанию белка являются кормовые бобы, в семенах которых нередко содержится до 30—35% белка. Высокая кормовая ценность бобов заключается также в их повышенной продуктивности, выражающейся как в высоких урожаях зеленой массы и семян, так и в сборе большого количества кормовых единиц с 1 га.

Кормовые бобы – исконная русская культура. Остатки древней культуры бобов сохранились в самых различных зонах России, начиная от южных районов и кончая районами северных областей, что указывает на пригодность их к возделыванию в различных почвенно-климатических условиях.

Исследования по культуре кормовых бобов, проводившемся рядом научно-исследовательских учреждений, включали изучение биологии, разработку приемов агротехники и проведение в небольших масштабах селекции бобов. Опытные данные показали высокую продуктивность этой культуры и возможность получения высоких урожаев семян и зеленой массы. Однако повышенная требовательность кормовых бобов к плодородию почвы и слабая механизация их возделывания привели к сокращению посевных площадей под ними, а вместе с этим сократилась или даже совсем прекратилась опытная работа по бобам.

Однако повышенная требовательность кормовых бобов к плодородию почвы и слабая механизация их возделывания привели к сокращению посевных площадей под ними, а вместе с этим сократилась или даже совсем прекратилась опытная работа по бобам.

Вскрыв биологические, экологические, агротехнические и другие причины низких урожаев кормовых бобов, авторы этой книги старались выявить имеющиеся резервы и изыскать экономически эффективные пути использования их в сельхозпредприятиях разных регионов страны для увеличения объемов и рентабельности зерна этой ценной культуры в современных условиях, применяя:

– лучшие сорта, адаптивные к условиям конкретного региона;

– современный агрономически и экономически обоснованный агрокомплекс в целом и каждый агроприем в отдельности (предшественник, способы обработки почвы, удобрение, срок, способ посева, норма высева и глубина заделки семян, естественное и искусственное опыление растений, защита их от сорняков, болезней и вредителей, орошение, десикация, уборка зерна и др. ) при возделывании кормовых бобов как ценной кормовой культуры;

) при возделывании кормовых бобов как ценной кормовой культуры;

– возделывание в современных (бинарных) посевах с целью получения устойчивого по годам урожая и более продуктивного использования пашни.

Анализ сложившейся структуры посевных площадей, как по природным зонам, так и в целом по республике, показал, что за последние 10—15 лет значительно сократились площади посевов под многолетними и однолетними травами, соей, горохом, овощами, кормовыми культурами. Изменения набора культур, увеличение площади пашни, сдаваемой в аренду, привели к нарушению севооборотов. Установлено, что 30 – 35% пахотных земель используется под повторными и бессменными посевами. Все это обусловило как снижение почвенного плодородия и культуры земледелия, так и низкую урожайность возделываемых культур. Этому способствовало и резкое сокращение объёмов применения удобрений и химических средств защиты растений (в 1990г. на каждый гектар пашни вносилось 145 – 150 кг/га д. в. минеральных удобрений, в 2015 г – лишь 8—10 кг/га). Одним из путей выхода из сложившегося положения является переход к биологизированному и экологически безопасному земледелию за счёт широкого внедрения в севообороты культур, обладающих симбиотической активностью, в том числе и кормовых бобов.

Одним из путей выхода из сложившегося положения является переход к биологизированному и экологически безопасному земледелию за счёт широкого внедрения в севообороты культур, обладающих симбиотической активностью, в том числе и кормовых бобов.

Хочется надеяться, что эта книга, предназначенная для широкого круга читателей, послужит полезным пособие для руководителей и специалистов предприятий АПК, для предпринимателей и менеджеров, а также для преподавателей, аспирантов, магистров и студентов аграрных вузов.

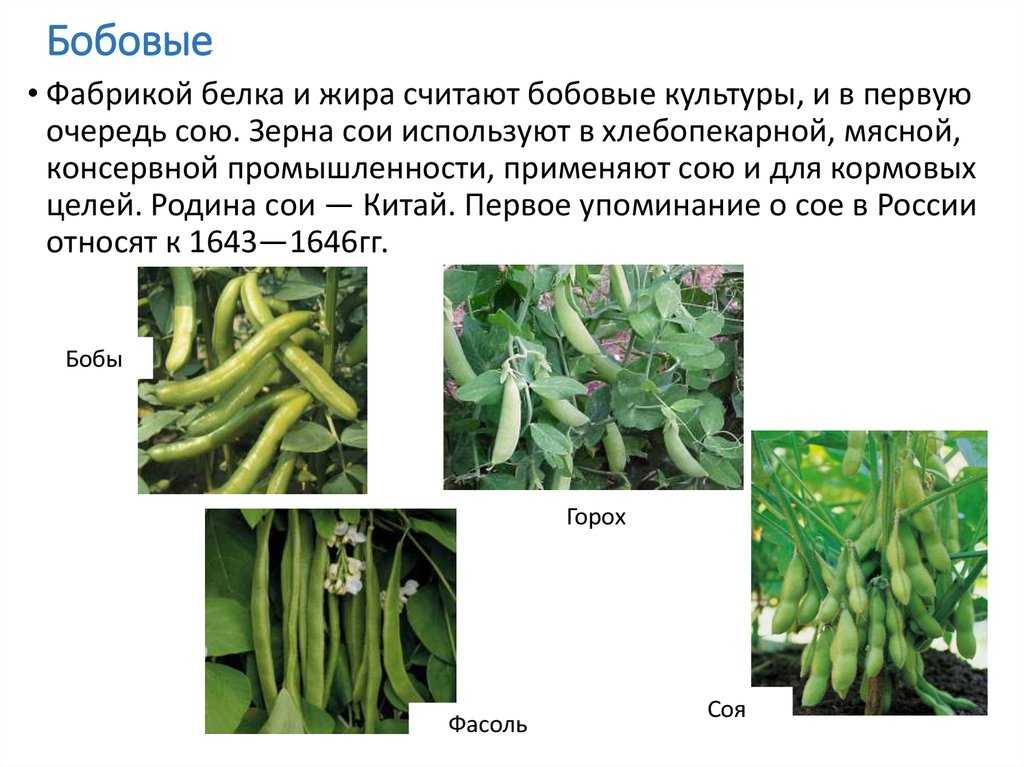

Кормовые бобы (сорт – Дагестанский местный)

1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВЫХ БОБОВ

История. У древнегреческой знати было предубеждение в отношении бобов, которое разделял Пифагор. Считалось, что бобы притупляют мысль и вызывают бессонницу. Поэтому Пифагор запрещал своим ученикам есть бобы. Сохранилась даже легенда о том, как преследуемые врагами пифагорийцы были полностью уничтожены перед полем, засеянным бобами, поскольку не решились пересечь его.

Очень противоречивая репутация была у бобов в древности. С одной стороны, в старинных обрядах бобовая каша считалась священным достоянием богов. С другой стороны, бело-черная окраска цветков навевала суеверия о том, что это зловещие письмена и что цветки содержат души умерших. Поэтому бобы употребляли на поминках.

Кормовые бобы – древняя культура. Их возделывали 6 тысяч лет назад до нашей эры. Родиной их считается Северная Африка, Египет, Центральная Азия, откуда они попали в Европу. Кормовые бобы распространены во всех частях Света.

Широко возделывают кормовые бобы в Китае, Индии, Австралии. Много кормовых бобов в странах Европы: Германии, Польше, Чехословакии, Великобритании, а также в Прибалтике и Белоруссии. Площадь под кормовыми бобами в мире составляет около 5 млн. га. (Z.Miller, Z. Hlinrien, Z. Wegent, 1993).

Существует предположение, что среди зерновых бобовых культур бобы стали возделывать первыми. Их семена были обнаружены в гробницах египетских фараонов, живших за 2400 лет до нашей эры. В народных сказках Китая (100 лет до н.э.) и Японии (700 лет н.э.) существует описание мелкосемянных форм бобов. В Египте, Греции и Риме бобы употребляли в пищу. Само их греческое название «фаба» означает слово «еда». При недостатке пшеничной муки бобовую использовали при выпечке хлеба. Из бобов делали много блюд: похлебки, пюре и т. д., а также косметические средства – пудру и присыпки. В античные времена бобы широко применяли в лечебных целях при дизентерии и других кишечных заболеваниях. В народной медицине бобовая мука применялась как средство при различных воспалительных процессах и от тошноты.

В народных сказках Китая (100 лет до н.э.) и Японии (700 лет н.э.) существует описание мелкосемянных форм бобов. В Египте, Греции и Риме бобы употребляли в пищу. Само их греческое название «фаба» означает слово «еда». При недостатке пшеничной муки бобовую использовали при выпечке хлеба. Из бобов делали много блюд: похлебки, пюре и т. д., а также косметические средства – пудру и присыпки. В античные времена бобы широко применяли в лечебных целях при дизентерии и других кишечных заболеваниях. В народной медицине бобовая мука применялась как средство при различных воспалительных процессах и от тошноты.

Древнеримский писатель Плиний (I век до н.э.) указывает, что бобы пользовались особым почетом среди других бобовых. «Многообразна польза бобов, – пишет Плиний, – для четвероногих всякого рода, а также в особенности для человека».

В России бобы стали возделывать в 5—6 вв. Остатки обугленных семян бобов были найдены при раскопках Банцеровского городища под Минском (VI—VIII вв.). В летописях времен князя Владимира (978—1015 гг. ) встречается упоминание о бобах. В них говорится, что Владимир строил в Киеве склады для запасов овощей и бобов. В 1686 году Преображенский сад получил для разведения среди прочих и семена бобов.

) встречается упоминание о бобах. В них говорится, что Владимир строил в Киеве склады для запасов овощей и бобов. В 1686 году Преображенский сад получил для разведения среди прочих и семена бобов.

Возделывание гороха и кормовых бобов имеет давнюю историю в нашей стране. Важное хозяйственное значение этим культурам придавали выдающиеся русские агрономы Стебут И. А., Прянишников Д. Н. и др. В работе «Севооборот и его значение в деле поднятия наших урожаев» (Избранные сочинения, т. IV. Изд. Академии наук СССР, М., 1955) Прянишников Д. Н. писал: «Желательно, чтобы в паропропашные севообороты вводились зерновые бобовые, которые являются хорошими предшественниками хлебов, в особенности, если зерновое бобовое может культивироваться как пропашное; таковы конские бобы, дающие зерно, вдвое богатое белками, чем овес».

Наибольшего распространения в нашей стране бобы получили в 30-60-х годах XX века. В середине 60-х годов, в период повсеместного увлечения кукурузой, интерес к бобам в начале возрос, а затем ослабел. В настоящее время отмечается повышение интереса к ним, что выражается увеличением посевных площадей, интересом к бобам фермеров и огородников, что, видимо, объясняется универсальностью использования этой культуры.

В настоящее время отмечается повышение интереса к ним, что выражается увеличением посевных площадей, интересом к бобам фермеров и огородников, что, видимо, объясняется универсальностью использования этой культуры.

В последнее время интерес к кормовым бобам, как к ценному источнику растительного белка с высоким потенциалом семенной продуктивности, заметно возрос не только в России, но и в Западной Европе, Китае, Индии, Австралии [64]. Ценность бобов определяется высоким содержанием и биологической полноценностью белка в зерне, хорошим питательным составом зеленой массы, высокой переваримостью и хорошей поедаемостью. Содержание белка в семенах составляет от 24 до 33%, а зеленой массе – от 13,8 до 21,5% [21]. Белок кормовых бобов содержит все незаменимые аминокислоты, такие как тирозин – 3,15%; триптофан – 1,30; лизин – 2,2; аргинин – 8,05; гистидин – 2,56; цистин – 0,86; метионин – 1,58% [119].

Питательная ценность кормовых бобов обусловлена также наличием значительного количества свободных аминокислот, не входящих в состав белка, они достаточно легко усваиваются организмом. Все аминокислоты, включая незаменимые, составляют до 5% массы зерна [85]. Существенное значение имеет высокое содержание и благоприятное сочетание в семенах бобов крахмала, сахара, жира и других веществ. Семена и вегетативная масса бобов также содержат витамины А, В, В2, С, Д, Е, РР и минеральные вещества.

Все аминокислоты, включая незаменимые, составляют до 5% массы зерна [85]. Существенное значение имеет высокое содержание и благоприятное сочетание в семенах бобов крахмала, сахара, жира и других веществ. Семена и вегетативная масса бобов также содержат витамины А, В, В2, С, Д, Е, РР и минеральные вещества.

По сравнению со злаковыми зерновыми культурами бобовые содержат в семенах в 1,5—2 раза, а некоторые в 3 раза больше белковых веществ и обеспечивают самый высокий выход переваримого протеина и незаменимых аминокислот с гектара посева. Благодаря этому, зернобобовые культуры, в том числе и кормовые бобы, играют важную роль в удовлетворении возрастающих потребностей в пищевом и, особенно, в кормовом белке, так как по белковой продуктивности они стоят на первом месте.

Кормовые бобы при урожае зерна 3 т/га накапливают столько же белка, сколько приходится на 10 т/га ячменя [23]. По данным Литовского НИИ земледелия, по урожаю зерна и общему сбору кормовых единиц с 1 га бобы не имеют себе равных. По общему сбору сырого протеина бобы в 2 раза превосходят горох и яровую вику и в 3 раза – овес [143].

По общему сбору сырого протеина бобы в 2 раза превосходят горох и яровую вику и в 3 раза – овес [143].

Бобы – ценная овощная, кормовая и сидеральная культура. Среди овощных культур они лидируют по содержанию белка и аминокислот. Белок бобов по ценности не уступает белку мяса. В фазе технической спелости в бобах содержится 4,2% углеводов, 2,6% из них сахара, а также большое количество минеральных солей, в основном, калия, кальция, фосфора, магния, серы и железа, до 36% крахмала, 4% пектиновых веществ и до 2% жира.

В зеленых бобах значительное количество микроэлементов и ферментных систем. Они содержат 20 мг витамина С, 1,8 мг витамина Р, 0,5 мг каротина (провитамина А) на 100 г бобов [143]. Зелёная масса богата такими микроэлементами как цинк – 21,8 мг в 1 кг; медь – 1,75 мг; кобальт – 0,05; йод – 0,03 г, каротина – 45 мг/кг. В 1 кг сухого вещества зеленой массы кормовых бобов содержится 9,6—10 МДж обменной энергии и 160—165 г переваримого протеина в 1 корм. ед., что в 1,5—2 раза больше, чем в зеленой массе кукурузы [145].

Зерно бобов является незаменимым компонентом в кормовых продуктах и комбикормах, так как оно служит важным источником лизина. Его содержание в кормовых бобах в 1,5—2 раза больше, по сравнению с белком зерновых злаков. Белки бобов обладают высокой растворимостью, переваримостью и содержат много жизненно необходимых аминокислот. Усвояемость белка у бобов составляет 50—86% [23,113]. По коэффициенту переваримости белок семян зернобобовых, в том числе и кормовых бобов, близок к белку куриного яйца и молока. Калорийность семян бобовых практически такая же, как у пшеницы и в 2 раза выше, чем у говядины. Более того, корма, полученные из зерна бобовых, могут стать основой полноценного кормления птицы с минимальными затратами животных кормов [73,53].

Мука из зерна кормовых бобов – ценный питательный корм. В состав муки входят тирозин (0,92 г/100г), триптофан (0,38), лизин (0,64), аргинин (2,35), гистидин (0,74), цистин (0,25), метионин (0,46 г/100 г муки).

Высокой питательностью обладает солома, она содержит около 10% белков, т. е. значительно больше, чем солома пшеницы и овса. Солома содержит до 14% белка, 1—3% жира, 33—40% клетчатки [58]. В 1 кг соломы бобов содержится до 0,35 к. ед. [39].

е. значительно больше, чем солома пшеницы и овса. Солома содержит до 14% белка, 1—3% жира, 33—40% клетчатки [58]. В 1 кг соломы бобов содержится до 0,35 к. ед. [39].

Концентрация энергии в кормовых бобах составляет при скармливании свиньям в среднем 12,5 МДж/кг, птице – 10,2 МДж/кг, в кормовом горохе соответственно 13,7 и 11,1 МДж/кг, в рапсовом шроте – 10,4 МДж/кг [6].

С. М. Мартыновым (1954) установлено, что в свежем силосе из бобов, убранных в фазе молочной спелости, содержится протеина – 3,3%, жира – 0,5, БЭВ – 11,8%, в 1 кг сухого вещества – сырого протеина 138 г, жира – 22 г.

Кормовые бобы можно использовать в пищу, для приготовления консервов. В пищу бобы употребляют как в свежем, так и в переработанном виде – в супах, борщах, кашах, в холодных закусках, салатах, винегретах, соусах. Муку из бобов применяют в смеси с пшеничной и ржаной при выпечке хлеба, лепешек для повышения содержания белка в хлебных изделиях и изготовлении лапши. Поджаренные и размолотые бобы употребляют как суррогат кофе [55].

В. П. Бутвитене и А. А. Бутвитене (1989) отмечают, что кормовые бобы являются хорошими медоносами, шмели и пчелы посещают цветки бобов охотнее, чем цветки клевера. По данным Литовского НИИЗ с 1 га посева кормовых бобов пчелы собрали 30,1 кг нектара при получении 16,2 кг меда.

Сами же кормовые бобы являются отличными предшественниками. Сочетание их значительной азотфиксирующей способности с преимуществами пропашной культуры обеспечивает получение высоких урожаев последующих культур севооборота, таких как кукурузы, картофеля, сахарной свеклы, зерновых. Результаты Приекульской опытной селекционной станции (Латвия) свидетельствуют о повышении урожая последующих культур после кормовых бобов на 32%.

Зернобобовые культуры экономят почвенный азот, создавая надземную массу, в основном, за счет синтеза азота воздуха, а их корневая система обладает высокой растворяющей способностью по отношению к фосфорнокислым и другим труднодоступным соединениям, положительно влияет на физические и химические свойства почвы [76,86,115].

По данным С. И. Бебина (1965) запахивание отавы кормовых бобов соответствуют внесению 20—35 кг азота или 50—100 кг аммиачной селитры. В корневых остатках содержится ещё не менее 30—40 кг азота на гектар, что повышает ценность этой культуры как предшественника.

Как показывают данные многих исследований, после уборки зернобобовых подвижного фосфора в почве больше, чем после уборки злаков, что доказывает об аккумулирующей роли корневой системы этих культур, заключающейся в поглощении как легко, так и труднодоступных соединений фосфора из пахотного и подпахотного слоев почвы. В России площади под кормовыми бобами небольшие. Основными районами возделывания их являются Нечерноземные области: Московская, Орловская, Тульская, Калужская, Калининградская, Смоленская, Тверская области, юг Волго-Вятского региона. По данным Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур, бобы на зерно можно возделывать в Центрально-Черноземной зоне, преимущественно в лесостепи Орловской, Курской, Липецкой областях и др. Почвенно-климатические условия Центральной части Северного Кавказа соответствуют биологическим требованиям кормовых бобов, почвам, температурным условиям и влагообеспеченности. В древние времена бобы использовали в пищу, и они по питательности приравнивались к хлебу. До появления фасоли обыкновенной и картофеля, отличающихся более высокими вкусовыми качествами, важнейшей продовольственной культурой в Центральной Европе были кормовые бобы [10,96].

Почвенно-климатические условия Центральной части Северного Кавказа соответствуют биологическим требованиям кормовых бобов, почвам, температурным условиям и влагообеспеченности. В древние времена бобы использовали в пищу, и они по питательности приравнивались к хлебу. До появления фасоли обыкновенной и картофеля, отличающихся более высокими вкусовыми качествами, важнейшей продовольственной культурой в Центральной Европе были кормовые бобы [10,96].

Однако с открытием Америки и введением в культуру картофеля и фасоли продовольственное значение бобов снизилось [75].

На Руси сеяли конские кормовые бобы уже в XI веке, об этом есть записи в Новгородских летописях. В 1686 г. семена их привезли для разведения в Преображенский сад.

В средние века при неурожае хлебов бобовую муку смешивали с ржаной и выпекали хлеб. Мука, приготовленная из русских бобов, по питательности превышает ржаную и овсяную.

В России бобы были менее популярны, чем горох. Вот что писал в конце прошлого века в «Беседах по земледелию» известный агроном В. Котельников: «В хозяйствах Киевской губернии начали разводить бобы в больших количествах и продают их для вывоза за границу по 50—70 копеек за пуд. В Москве бобы конские продаются у семеноторговцев по 3 рубля за пуд. На лучших почвах и в хорошие годы вырастают в рост человека, с десятины дают 20—30 четвертей зерна, в менее удачные годы только – 15 четвертей. Урожай соломы бывает от 130 до 280 пудов».

Котельников: «В хозяйствах Киевской губернии начали разводить бобы в больших количествах и продают их для вывоза за границу по 50—70 копеек за пуд. В Москве бобы конские продаются у семеноторговцев по 3 рубля за пуд. На лучших почвах и в хорошие годы вырастают в рост человека, с десятины дают 20—30 четвертей зерна, в менее удачные годы только – 15 четвертей. Урожай соломы бывает от 130 до 280 пудов».

Свиньи, откормленные бобами, имеют крепкое зернистое сало и мясо, а молочные коровы увеличивают удои. Бобовые зерна заменяют по питательности полуторное количество овса. Тонкая белая мука бобов вместе с яичной может быть примешиваема к пшеничной для приготовления хлеба, который выходит не очень рыхлый, но питательный и вкусный.

К концу последнего десятилетия 20 века в Африке эта культура занимала площадь 708 тыс. га, урожайность составляла 100 ц/га, в Азии – 2259 тыс. га и собирали по 123 ц/га, в Европе – 380 тыс. га и получали по 209 ц/га. Большой интерес к бобовым культурам в настоящее время проявляют в Китае и Индии, то есть страны с большой численностью населения, где используют их в пищу.

В России еще в первые годы Советской власти был поставлен вопрос о посеве бобов на площади 50 тыс. га, но эта задача не была выполнена. В нашей стране даже нет данных точного учета посевных площадей этой культуры, селекция ее ведется в очень мизерных масштабах. Однако с учетом современного положения в мировом и отечественном земледелии площади у этой ценнейшей зернобобовой культурой открывают перспектива увеличить площади до 50 тыс. га и более.

В последние годы интерес к кормовым бобам, как источнику растительного белка с высоким потенциалом семенной продуктивности, заметно возрос не только в России, но и в Западной Европе, Китае, Индии, Австралии [64]. Не ослабевает внимание к ним и в странах Ближнего Зарубежья (Литва, Белоруссия, Украина и др.).

Широкое распространение зернобобовых культур в мировом земледелии обусловлено их способностью накапливать в семенах и вегетативной массе большое количество высококачественного белка, не уступающего по качеству соевому. По сравнению со злаковыми зерновыми культурами бобовые содержат в семенах в 1,5—2 раза, а некоторые в 3 раза больше белковых веществ и обеспечивают самый высокий выход переваримого протеина и незаменимых аминокислот с гектара посева. Благодаря этому зернобобовые культуры, в том числе и кормовые бобы, играют важную роль в удовлетворении возрастающих потребностей в растительных белках.

Благодаря этому зернобобовые культуры, в том числе и кормовые бобы, играют важную роль в удовлетворении возрастающих потребностей в растительных белках.

2. НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОРМОВЫХ БОБОВ

В районах достаточного увлажнения весьма перспективной зернобобовой культурой являются кормовые бобы, посевные площади которых на зерно и семена в Российской Федерации составляют 30—35 тыс. га.

По концентрации обменной энергии (ОЭ) в 1 кг зерна кормовые бобы не уступают наиболее распространенным зернобобовым культурам – гороху и вике яровой, а по содержанию сырого протеина в сухом веществе заметно их превосходят (табл.1).

Таблица 1 – Питательность зерна кормовых бобов в сравнении с горохом и викой яровой

В зерне кормовых бобов 7,1—20,5% составляют альбумины и 1ё3,4—36,2%– глобулины. На водорастворимую фракцию в протеине приходится 50—78%, на солерастворимую – 20—43%, на щелочерастворимую- 7,8% от извлеченного протеина, что характеризует его высокую переваримость.

Из незаменимых аминокислот в белке бобов больше всего содержится лейцина, аргинина, изолейцина и лизина, в минеральном количестве – метионина, триптофана и цистина.

В зерне кормовых бобов имеется до 40% крахмала и 7—9% сырой клетчатки.

Содержание сырого жира пониженное. В нем много калия и фосфора, но мало кальция и кобальта.

К антипитательным веществам, содержащимся в зерне кормовых бобов, относятся танины, избыточное количество которых (свыше 0,1—0,5 мг/г) может оказывать отрицательное влияние на организм животных, обмен минеральных и переваримость питательных веществ из-за ингибирования желудочно-кишечной микрофлоры. Поэтому норма включения зерна кормовых бобов в рационы животных и птицы в значительной мере зависит от наличия в нем танинов. Для разных видов и возрастных групп сельскохозяйственных животных и птицы рекомендуются следующие нормы ввода кормовых бобов в комбикорма (в процентах): лактирующие коровы-20, молодняк крупного рогатого скота-15, свиноматки-10, свиньи (откорм) -15, поросята двух-, четырех месяцев-10, цыплята- бройлеры -15, куры-несушки – 15.

В силу своих особенностей кормовые бобы в последние годы широко применяются в экологическом земледелии, как один из лучших растениеводческих компонентов. В целом к достоинствам данной культуры можно смело отнести способность сохранения потенциального плодородия почв. За счёт уникальной способности симбиоза с азотфиксирующими бактериями данная культура, как и многие другие бобовые, способна обеспечивать себя необходимым количеством азота и обогащать им почву.

При этом активный симбиотический потенциал кормовых бобов намного больше, чем у других аналогичных культур. В нормальных условиях симбиоза на одном растении кормовых бобов формируется 250—300 клубеньков. Причём интенсивная фиксация азота продолжается от фазы бутонизации и до полного налива семян в бобах верхних ярусов. В среднем за вегетационный период за счет симбиоза кормовыми бобами усваивается из воздуха до 300 кг/га азота, половина которого остаётся последующим культурам. Кроме того, мощная масса бобов способна подавить пресс сорняков, тем самым, исключая химические средства защиты растений.

В последние годы кормовые бобы широко используют в защите почв от эрозионных процессов, чему способствует как мощная вегетативная масса, так и корневая система, за счёт которой идут процессы биологического структурирования почвы, что в свою очередь, способствует облегчению ее предпосевной обработки под другие культуры. Кроме того, культура бобов является одной из немногих культур, способных переводить трудно растворимые фосфаты в доступную для других растений форму.

Использование кормовых бобов в качестве зеленого удобрения имеет огромное значение в тех областях России, где преобладают подзолистые почвы с низким содержанием органических веществ. В районах с почвами, бедными органическими веществами, бобы имеют значение как ценное зеленое удобрение. При запашке растений бобов на зеленое удобрение почва обогащается азотом, который накапливается в растениях в результате симбиоза с азотфиксирующими клубеньковыми бактериями. После уборки бобов в почве остается их более 50 г на 10 м2. Ценное свойство бобов обогащать почву азотом следует иметь в виду при использовании тяжелых глинистых почв. На этих почвах бобы в качестве зеленого удобрения с успехом заменяют однолетний люпин, который в этих условиях плохо развивается и поражается грибными болезнями. После запашки растений бобов тяжелые почвы становятся более плодородными, так как улучшаются их химические, физические и биологические свойства. Влияние на почву зеленого удобрения в данном случае равно действию навоза.

Ценное свойство бобов обогащать почву азотом следует иметь в виду при использовании тяжелых глинистых почв. На этих почвах бобы в качестве зеленого удобрения с успехом заменяют однолетний люпин, который в этих условиях плохо развивается и поражается грибными болезнями. После запашки растений бобов тяжелые почвы становятся более плодородными, так как улучшаются их химические, физические и биологические свойства. Влияние на почву зеленого удобрения в данном случае равно действию навоза.

Внесение органических удобрений трудоемко и дорого в сравнении с использованием сидератов, которые имеют целый ряд преимуществ. Применение навоза, торфа и других органических удобрений приводит к окультуриванию, главным образом, пахотного слоя, в то время как кормовые бобы, используемые в качестве зеленого удобрения, за счет развитой корневой системы способствуют окультуриванию слоев почвы, расположенных под пахотным горизонтом, на глубине до 2 м. В результате улучшается аэрация почвы, что благотворно влияет на почвообразовательный процесс в целом. Под влиянием зеленого удобрения снижается кислотность почв, улучшается углеродное питание растений, активизируется почвенная микрофлора.

Под влиянием зеленого удобрения снижается кислотность почв, улучшается углеродное питание растений, активизируется почвенная микрофлора.

Кормовые бобы – хороший фиксатор атмосферного азота, поэтому их можно возделывать без азотных удобрений. По данным, полученным во Всесоюзном научно-исследовательском институте удобрений и агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова (ВИУА), при высоких урожаях бобов в почве остается 70—100 кг/га азота. Аналогичные данные получены в ГДР, ФРГ и Австрии (70—120 кг/га N). Накопление N в почве в значительной степени зависит от почвенных и климатических условий, урожая и культуры земледелия. В Шотландии при урожае семян бобов 4,1 – 4,6 т/га количество накопленного азота достигает 140 кг/га.

Кормовые бобы имеют хозяйственное значение как медоносное растение. Шмели и пчелы посещают цветки бобов охотнее, чем клевер. По данным ЛитНИИЗ, с 1 га посева кормовых бобов пчелы собирают 30,1 кг нектара (или 16,2 кг меда).

Еще одно очень ценное свойство кормовых бобов – прочный прямостоячий стебель, что позволяет использовать эту культуру как опору для других зернобобовых, выращиваемых в смесях. Кормовые бобы благодаря мощной корневой системе при избытке влаги не полегают.

Кормовые бобы благодаря мощной корневой системе при избытке влаги не полегают.

Велика также агротехническая роль кормовых бобов. Наряду с пищевой и кормовой ценностью они оказывают большое влияние на повышение плодородия почвы, обогащают ее органическим веществом и биологическим азотом, благодаря способности усваивать свободный атмосферный азот с помощью клубеньковых бактерий, поселяющихся на их корнях. Это позволяет не только сохранить, но и повысить плодородие почвы, что особенно важно в севооборотах с высокой концентрацией зерновых культур [81,88,211].

Бобы – ценный накопитель азота в почве и относятся к числу первоклассных предшественников, на что обратил внимание Д. Н. Прянишников (1931). Значение кормовых бобов, как прекрасного предшественника пшеницы, было известно еще египтянам [75].

По результатам многолетних исследований ВНИИ зернобобовых культур [27], установлено, что величина нитрогеназной активности у кормовых бобов в течение вегетационного периода колебалось от 6,0 до 16,3 Мкг N/час, что свидетельствует о хорошей адаптации растений к реальным погодным условиям. Кормовые бобы сохраняли высокий уровень фиксации азота до фазы созревания, у гороха, вики и фасоли активность нитрогеназы была на порядок ниже, и фиксация азота прекращалась к фазе цветения. Кормовые бобы могут фиксировать за вегетационный период гораздо большее количество азота (от 100 до 140 кг/га) в сравнении с другими зернобобовыми культурами, такими смесями, как пелюшка-овсяная, где количество нитратов (в мг азота на 1 кг почвы) составило – 4,44, вико-овсяная смесь – 4,72, а после распашки кормовых бобов – 5,02 мг/кг почвы [23]. А по данным Л. М. Доросинского (1967) [40], в зонах достаточного увлажнения максимальное количество азота, ассимилированного из воздуха однолетними бобовыми культурами, оставляет 150—200 кг на 1 га.

Кормовые бобы сохраняли высокий уровень фиксации азота до фазы созревания, у гороха, вики и фасоли активность нитрогеназы была на порядок ниже, и фиксация азота прекращалась к фазе цветения. Кормовые бобы могут фиксировать за вегетационный период гораздо большее количество азота (от 100 до 140 кг/га) в сравнении с другими зернобобовыми культурами, такими смесями, как пелюшка-овсяная, где количество нитратов (в мг азота на 1 кг почвы) составило – 4,44, вико-овсяная смесь – 4,72, а после распашки кормовых бобов – 5,02 мг/кг почвы [23]. А по данным Л. М. Доросинского (1967) [40], в зонах достаточного увлажнения максимальное количество азота, ассимилированного из воздуха однолетними бобовыми культурами, оставляет 150—200 кг на 1 га.

Кроме того исследования показали, что после уборки зернобобовых культур на одном гектаре в почве остается 20—70 ц корневых и пожнивных остатков, в которых содержится 45—139 кг азота, 10—20 кг фосфора и 20—70 кг калия. Наиболее высокими показателями характеризуются люпин и кормовые бобы, что позволяет иметь бездефицитный баланс азота в севооборотах [53].

По данным биохимической лаборатории НИИСХ центральных районов Нечерноземной зоны установлено, что корневые остатки бобов содержали азота 1,92% на 100 г сухого вещества. Следовательно, при среднем урожае на одном гектаре зеленой массы бобов 150—200 ц количество азота, оставляемого корневой системой в почве, будет составлять 63 кг, что в переводе на аммиачную селитру соответствует 170 кг.

Ученые Алтайского НИИСХ, исследуя пахотный слой почвы под пшеницей, посеянной после кормовых бобов, установили, что в почве на гектаре было 137 кг нитратного азота. Столько азота содержится в 27 тоннах навоза или в 300 кг аммиачной селитры [153]. Исследованиями И. Ф. Доброхлеба (1966) установлено, что на момент всходов озимой пшеницы, посеянной после кормовых бобов на зеленый корм, в слое почвы (0—20 см) содержалось 28 мг/кг почвы нитратного азота.

Анализ результатов исследований, проведенных на различных почвах, показывает, что количество азота, поступающего в почву с корневыми остатками зернобобовых культур, находится в прямой зависимости от плодородия почвы и уровня агротехники. На черноземах бобовые культуры нередко накапливают азота за счет атмосферы в 2—3 раза больше, чем на менее плодородных почвах. Агротехническое значение зернобобовых культур находится в тесной зависимости от почвенно-климатических условий и технологии производства. [9].

На черноземах бобовые культуры нередко накапливают азота за счет атмосферы в 2—3 раза больше, чем на менее плодородных почвах. Агротехническое значение зернобобовых культур находится в тесной зависимости от почвенно-климатических условий и технологии производства. [9].

Положительная агротехническая роль зерновых бобовых культур заключается не только в увеличении общего содержания азота в почве. При их возделывании, особенно на черноземах, дерново-подзолистых и серых лесных почвах складывается более благоприятное соотношение форм азотных соединений, а также наблюдаются положительные изменения биохимических процессов, протекающих в почве. Эти культуры положительно влияют на водный и пищевой режим почвы, противодействуют развитию сорных растений [9].

Исключительно велика роль кормовых бобов, как средообразующего фактора в земледелии. Особенное важное значение придается этому в настоящее время, когда из-за диспаритета цен на удобрения стало нерентабельным применение минеральных удобрений. Вследствие снижения поголовья скота резко сократилось внесение органических удобрений. Все это привело к тому, что земледелие сегодня практически оказалось как без минеральных, так и без органических удобрений. В таких условиях незаменимы зернобобовые культуры, способные усваивать атмосферный азот [53,24].

Вследствие снижения поголовья скота резко сократилось внесение органических удобрений. Все это привело к тому, что земледелие сегодня практически оказалось как без минеральных, так и без органических удобрений. В таких условиях незаменимы зернобобовые культуры, способные усваивать атмосферный азот [53,24].

Общеизвестны и лечебные свойства кормовых бобов, семена и зелёная масса которых обладают мочегонным, и противовоспалительным действием. В старину отвары бобов широко использовались при простудных заболеваниях, поносе и т. д. По содержанию легкоусвояемых белков они не имеют равных среди овощных растений. Мясистые створки и зерна боба богаты также пектином, сахарами, витаминами А, В, аскорбиновой кислотой, крахмалом и другими питательными веществами. В сухих семенах содержится 32—37% белковых веществ, 50—60 – углеводов, 2,1—2,2 – жира, 4% золы, а также есть каротин (0,20—0,24 мг/100 г) и аскорбиновая кислота (20—33 мг/100 г). Недозрелые семена бобов (молочно-восковой спелости) содержат 5—7% белка, 4—6% углеводов. В зеленых семенах бобов содержатся также витамины B1, В2, РР, пектиновые вещества. В семенах некоторых сортов содержится до 15% масла.

В зеленых семенах бобов содержатся также витамины B1, В2, РР, пектиновые вещества. В семенах некоторых сортов содержится до 15% масла.

люпин, рапс, суданская трава, сорго, амарант, бобовые травы

В свое время, Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. В.Р. Вильямса разработал концепцию развития кормопроизводства страны, в которой были представлены возможные стратегические направления развития отрасли и пути увеличения объемов производства высококачественных кормов. Главное, ученые доказали, что кормопроизводство является приоритетной отраслью, особенно в тех регионах, где развито животноводство. Основным направлением развития полевого кормопроизводства в ближайшей перспективе является максимальное использование технологических и биологических факторов повышения продуктивности кормовых культур, повышение энергетической и протеиновой полноценности кормов на основе расширения площадей под бобовыми культурами, а также прогрессивных технологий выращивания.

Несмотря на это, обеспеченность скота кормами остается недостаточной, то есть в большинстве хозяйств дефицит высококачественных растительных кормов не позволяет сбалансировать рационы по таким важным показателям как энергия, переваримый протеин, жир, сахар, макро- и микроэлементы, витамины. Поэтому во многих хозяйствах генетический потенциал продуктивности коров используется только на 55-60%.

Рационы животных во многих хозяйствах несбалансированы по питательным веществам и прежде всего по протеину. Дефицит переваримого протеина составляет 22-25%. Все это ведет к перерасходу удельного веса зерна предназначенного для фуражных целей и низкой их оплате животноводческой продукции.

Повышение эффективности всех отраслей животноводства главным образом определяется генетическим потенциалом пород и степенью его реализации в существующих условиях кормления и содержания. Доказано, что повышение эффективности животноводства на 60% обеспечивается кормовым фактором.

Учитывая решающее значение кормовой базы в дальнейшей интенсификации животноводства, во многих хозяйствах, с учетом рекомендации Башкирского НИИСХ, разработаны комплексные мероприятия по увеличению производства кормов и растительного белка.

В комплексе мероприятий по увеличению производства продуктов животноводства решающее значение имеет создание прочной кормовой базы, полное обеспечение животных высокоэффективными кормами, сбалансированными по белку и другим компонентам. Разработанные в хозяйствах меры по увеличению производства и повышению качества кормов должны служить основой развития отрасли кормопроизводства.

Основное направление в получении растительного белка заключается в увеличении посевов и повышении продуктивности бобовых культур: гороха, люпина, сои, вики, нута, люцерны, клевера, козлятника, рапса, однолетних и многокомпонентных бобовых смесей и кукурузы в початках.

Предлагается в группе силосных культур, в районах с ограниченными тепловыми ресурсами, иметь смешанные посевы бобовых (горох, люпин, вика, бобы) и злаковых, а в районах с достаточной теплообеспеченностью использовать кукурузу, с целью получения массы с початками молочно-восковой и восковой спелости.

Наиболее высокую кормовую ценность имеют бобовые травы – клевер, козлятник, эспарцет, люцерна, донник. Так, например, урожай сена люцерны в хозяйствах составляет 85-90 ц/га, при этом сбор переваримого протеина 8,8 ц/га; клевера соответственно 51-55 ц/га и 4-4,2 ц/га. У эспарцета сбор переваримого протеина с 1 га составляет до 7,5-8 ц/га. В целях повышения качества корма, увеличения сбора протеина и получения устойчивых урожаев, удельный вес бобовых и их смесей в травяном поле республики необходимо довести до 80-85%, за счет сокращения чистых посевов злаковых трав. Известно, что посевы бобовых трав имеют большое значение и в повышении плодородия почвы.

В республике на зеленый корм, сено, сенаж высевают горох, вику – в смеси с овсом, ячменем, суданской травой, рожью. Горох – основная зернобобовая культура. Зерно его, наряду с пищевым значением, служит главным источником растительного белка при производстве комбикормов.

В решении проблемы кормового белка решающее значение принадлежит бобовым культурам, которые способны синтезировать в своей биомассе азотные соединения, используя для этих целей в основном (на 38-89%) азот воздуха. Учитывая, что во многих странах мира проблема кормовой базы решается за счет более полного использования огромных возможностей кукурузы, многие хозяйства перешли к возделыванию ее по зерновой технологии. Этому также способствовали последние достижения в области селекции, в частности создание отечественных скороспелых гибридов кукурузы.

Учитывая, что во многих странах мира проблема кормовой базы решается за счет более полного использования огромных возможностей кукурузы, многие хозяйства перешли к возделыванию ее по зерновой технологии. Этому также способствовали последние достижения в области селекции, в частности создание отечественных скороспелых гибридов кукурузы.

Люпин

В настоящее время в хозяйствах Республики Башкортостан увеличили посевы люпина. Биологический и экономический потенциал этой культуры значителен в решении дефицита кормового белка. Кормовая ценность люпина обуславливается не только высоким содержанием белка в зерне (38-49%) и зеленой массе (20-23% в сухом веществе), но и благоприятным соотношением аминокислот. Кроме того, люпин является активным азотфиксатором, то есть он прекрасный предшественник для всех не бобовых культур. По данным лаборатории Башкирского НИИСХ в 1 кг люпина содержание сухого вещества составляет 904,8 г, сырого протеина 322 г, сахара 39,6 г, жира 42,7 г, кальция 3,3 г, фосфора 6,2 г, цинка 170,18 мг, меди 5,5 мг, йода 2,9 мг и т.

Фото. Люпин белый, сорт Дега.

Рапс

Главной масленичной культурой и важнейшим источником высокобелковых кормов для животноводства в Республике Башкортостан является рапс. По кормовым достоинствам рапс значительно превосходит многие сельскохозяйственные культуры. В его семенах содержится 42-49% масла и 22-35% белка. При переработке семян на масло, остается рапсовый жмых и шрот, которые содержат 32-40% белка и являются ценнымы концентрированнымы кормамм для животных. Так, например, в 1 кг рапсового шрота содержится более 410 г сырого протеина и 0,92 кормовых единицы.

Ценным кормом, не уступающим по содержанию белка, является зеленая масса рапса, которая используется для приготовления монокорма, сенажа, силоса. Корма из зеленой массы рапса отличаются незначительным содержанием клетчатки, а также хорошей переваримостью. Рапс является хорошим предшественником для зерновых культур.

В опытах, проводимых в Уфимском ОПХ при скармливании дойным коровам 1 кг жмыха, взамен такого же количества концентратов, молочная продуктивность коров повысилась на 12%, содержание жира в молоке увеличилось на 0,2-0,25%.

Кроме того, в республике возделываются значительные площади бобовых культур: горох, вика, нут, кормовые бобы, так как зерно бобовых богато протеином и аминокислотами – особенно лизином. Известно, что корма, заготавливаемые в настоящее время, содержат в среднем на 1 кг сухого вещества 10% сырого протеина вместо 12-13% по норме. Высоким содержанием протеина с 1 гектара отличается зерно бобовых культур: горох – 220 кг, люпин белый – 230 кг, кормовые бобы – 135 кг. Себестоимость протеина зернобобовых в 2 раза ниже, чем зерновых (ячмень, овес, пшеница, рожь).

За последние годы к внедрению в культуру рекомендовано более 25 новых кормовых и силосных растений, которые находят все большое признание в полевом кормопроизводстве. Большинство из них – многолетние, и могут использоваться без пересева до 10 лет и более, также они отличаются высокой биологической продуктивностью. Одним из новых перспективных кормовым растением является козлятник восточный (из семейства бобовых). В 100 кг зеленой массы козлятника содержится в среднем 14 корм. ед. В 1 кг — до 135 г переваримого протеина. Урожайность зеленой массы и абсолютно сухого вещества козлятника по опытным данным БашНИИСХ составляет 265 ц/га и 54 ц/га.

Наиболее дешевый и полноценный корм дают бобово-злаковые травосмеси из многолетних трав при пастбищном пользовании. Возможность получения с 1 га валовой энергии 150-160 тыс. мДж с низкой энергоемкостью по сравнению с другими культурами и высоким энергетическим коэффициентом диктует целесообразность их создания для всех видов животных.

Суданская трава

Суданская трава играет большую роль в создании прочной кормовой базы. Она является наиболее урожайной, чем другие однолетние культуры. Проведенные опыты в хозяйствах республики показали, что по урожайности сена суданская трава превосходит вико-овсяную смесь на 78-80%, многолетних трав – на 80-82% и озимую рожь – на 35%. В то же время, суданская трава по содержанию кормовых единиц превосходит озимую рожь в 1,5 раза, а вико-овсяную смесь – в 2 раза.

Фото. Посевы суданской травы, сорт Смена.

Сахарное сорго

При дефиците сахара в рационах, особенно ценной кормовой культурой является сахарное сорго. Зеленая масса его более питательна, чем у других культур. Сахарное сорго до полного созревания остается сочным и зеленым, что делает его отличным компонентом для совместных посевов с кукурузой в системе силосного и зеленого конвейеров.

Сорго больше других культур накапливает обменной энергии и имеет среди силосных культур самый высокий коэффициент энергетической эффективности.

Амарант

Одним из перспективных нетрадиционных кормовых культур является амарант. Культура высокопродуктивная, белок его богат лизином. В республике амарант в различные годы широко использовался при заготовке силоса. Опыты силосования показали, что амарант является трудносилосующимся растением. Поэтому ученые рекомендует его силосовать либо в смеси с кукурузой или с использованием консервантов для обеспечения подкисления смеси до рН 4,2. Нужно скашивать амарант на силос не позднее фазы начала цветения. Однако лучшими технологическими свойствами для заготовки силоса амарант обладает в фазе молочно-восковой спелости семян. В эту фазу влажность амаранта составляет обычно 76-78%, а в фазе начала цветения 85-87%, то есть в молочно-восковой спелости сокращаются потери питательных веществ с вытекающим соком. При исследовании установлено, что содержание протеина в силосе из амаранта в фазе начала цветения составляет 14,59%, а в фазах молочной и молочно-восковой спелости семян – соответственно 13,78 и 13,45%, а клетчатки соответственно – 24,51; 24,81 и 26,43% (И.

Ардаширов С.С., Садыкова Р.Р., научные сотрудники

ФГБНУ Башкирский НИИСХ.

07.07.2019

Потенциал кормовых культур в Новгородской области

Северо-Запад России является зоной рискованного земледелия и более широкий набор растений, приспособленных к конкретным почвенно-климатическим условиям, позволяет минимизировать риск кормопроизводства. В Новгородской области в настоящее время возделывается довольно ограниченный набор кормовых культур. Чтобы показать сельхозтоваропроизводителям возможности ликвидации ниш в существующих кормосырьевых конвейерах, было создано опытно-демонстрационное поле, где проводится работа более чем с 40 кормовыми культурами различных сортов.

Основу кормовой базы хозяйств на Северо-Западе России, где традиционно развито молочное животноводство, составляют многолетние травы. Научно-обоснованный подход к формированию травостоев многолетних трав базируется, прежде всего, на биологических особенностях используемых видов – их долголетии, сезонных темпах развития, отавности, облиственности, типах кущения, побегообразования и пр. При использовании многолетних трав в системе сырьевых конвейеров одним из важных факторов является формирование травосмесей, различных по видовому составу и темпам сезонного развития – скороспелости. При этом преследуется цель – увеличить продолжительность периода уборки травостоев при первом скашивании в оптимальные фазы развития растений, когда достигается необходимый уровень энергетической и протеиновой питательности зеленой массы.

При использовании многолетних трав в системе сырьевых конвейеров одним из важных факторов является формирование травосмесей, различных по видовому составу и темпам сезонного развития – скороспелости. При этом преследуется цель – увеличить продолжительность периода уборки травостоев при первом скашивании в оптимальные фазы развития растений, когда достигается необходимый уровень энергетической и протеиновой питательности зеленой массы.

Ассортимент многолетних злаковых трав ограничен

В хозяйствах возделывается ограниченный ассортимент многолетних злаковых трав: тимофеевка луговая, реже – ежа сборная, кострец безостый, иногда овсяница луговая и овсяница тростниковая. Это отрицательно влияет на соблюдение оптимальных сроков заготовки травяных кормов с учетом необходимой концентрации в них сырого протеина (11-15%) и обменной энергии (8,5-11,0 МДж). Качественный корм из многолетних злаковых трав можно получить только на ранних стадиях развития травостоев. Создание смешанных бобово-злаковых травостоев – основной путь продления сроков заготовки кормов.

Многолетние бобовые травы

Из многолетних бобовых трав наибольшее распространение в нашей зоне получил клевер луговой, большие перспективы для широкого внедрения в производство имеет клевер гибридный, который менее требователен к условиям внешней среды, лучше переносит кислые почвы. Один из недостатков этих культур – малолетие.

Лядвенец рогатый наряду с клевером ползучим в основном используется для создания пастбищ, но высевается и на сенокосах в смеси с другими травами. Ценность этой культуры определяется долголетием. В посевах лядвенец рогатый держится 5-6 лет, за лето может дать 2-3 укоса, урожайность с возрастом травостоя не снижается.

Появление сортов, устойчивых к кислотности почвы (Селена, Пастбищная 88) открывает новые возможности по возделыванию люцерны изменчивой на Северо-Западе РФ. Посеянная однажды она может давать высокие урожаи (до 50 тонн зеленой массы с гектара) в течение 4-6 лет.

Козлятник восточный – одна из наиболее перспективных культур, до сих пор занимающая пока еще небольшие площади на Северо-Западе РФ. Отличается долголетием, не вымокает, не выпревает, имеет ранние сроки уборки, дает высокий урожай семян, быстро отрастает после первого укоса.

Отличается долголетием, не вымокает, не выпревает, имеет ранние сроки уборки, дает высокий урожай семян, быстро отрастает после первого укоса.

Из многолетних бобовых трав самое раннее цветение и формирование укосной массы (до 42 т/га) отмечается у люпина многолетнего.

В последние годы все большие площади занимает донник белый – двулетнее растение семейства бобовых. В хозяйствах Новгородской области донник в ранневесенние сроки подсевается к озимой ржи, высевается весной в чистом виде и с однолетними смесями (вика, овес) на зеленый корм.

Рекомендации по использованию трав

Таким образом, для краткосрочного использования на Северо-Западе РФ можно рекомендовать такие культуры, как клевер луговой и гибридный, донник белый. На пастбищах целесообразно использовать клевер ползучий, лядвенец рогатый. Для создания долголетних сенокосов – лядвенец рогатый, люцерну изменчивую, козлятник восточный как в чистом виде, так и в составе бобово-злаковых травосмесей.

В ранние сроки формируют укосную массу козлятник восточный и люпин многолетний, позже остальных культур – клевер луговой одноукосных сортов. Наименее требовательны к плодородию, в частности к кислотности почвы, – лядвенец рогатый, клевер гибридный. Только одновременно используя в соответствующих нишах экосистем традиционные (клевер луговой) и малораспространенные культуры (люпин многолетний, козлятник восточный), можно иметь в структуре посевных площадей необходимое количество многолетних бобовых, а, значит, решить проблему кормов и белка, повысить плодородие почв.

Наименее требовательны к плодородию, в частности к кислотности почвы, – лядвенец рогатый, клевер гибридный. Только одновременно используя в соответствующих нишах экосистем традиционные (клевер луговой) и малораспространенные культуры (люпин многолетний, козлятник восточный), можно иметь в структуре посевных площадей необходимое количество многолетних бобовых, а, значит, решить проблему кормов и белка, повысить плодородие почв.

Кроме того, необходимо использовать адаптивные злаки, которые являются источником клетчатки, углеводов и в том числе сахара (овсяница тростниковая, двукисточник тростниковый и др.). В севооборотах помимо позднеспелой тимофеевки луговой можно использовать и более ранние: овсяницу луговую, райграс многолетний, фестулолиум и др.

Долголетние высокопродуктивные травы (двукисточник тростниковый, кострец безостый, овсяница тростниковая) используют для создания укосных угодий на выводных полях. На демонстрационном поле можно увидеть и травы, которые используются как компонент для создания долголетних пастбищ: мятлик луговой, овсяницу красную, полевицу белую.

Для хозяйств, где невелика площадь сенокосов и пастбищ однолетние травы являются дополнительным компонентом к многолетним травам в структуре сырьевых и зеленого конвейеров. Они возделываются как в основной, так и в качестве промежуточной и покровной культуры. В полевом травосеянии однолетние травы служат важным источником производства зеленых кормов и зернофуража. В основном, на Северо-Западе РФ используются однолетние растения семейств бобовых, мятликовых, капустных.

Зерно однолетних бобовых растений является отличной кормовой добавкой, поскольку содержит много протеина. В фазе восковой спелости зерно используется для приготовления плющеного корма. В этом плане несомненный интерес представляет люпин узколистный и кормовые бобы. Люпин узколистный может использоваться для создания смесей различных сроков сева от ранневесенних до позднелетних для получения зеленой массы вплоть до заморозков.

По урожайности зеленой массы среди однолетних бобовых культур выделяются кормовые бобы (до 60 т/га), кормовой горох (сорт Флора) и смеси с участием этих культур.

Крестоцветные тоже перспективны

Немаловажную роль в формировании кормосырьевого конвейера играют капустные культуры. Они отличаются как по питательности и кормовым достоинствам, так и по дешевизне производства. На Северо-Западе РФ может быть перспективным возделывание таких крестоцветных культур как: рапс яровой, горчица белая, сурепица яровая, редька масличная. В сухом веществе этих растений содержится от 16 до 30% полноценного белка. Одно из преимуществ капустных культур – короткий период вегетации (30-55 дней до укосной спелости). По продуктивности зеленой массы среди капустных культур выделяется редька масличная и рапс яровой, по скороспелости – горчица белая и сурепица яровая. Кроме того, капустные культуры являются ценными медоносами, дающими обильно цветущую массу с июня до заморозков.

Обратите внимание на эти сорта

Высокое содержание протеина в бобовых и крестоцветных растениях – неоспоримое преимущество этих культур, однако непревзойденными по поедаемости и силосуемости являются злаковые растения. Животных привлекают растения более сладкие, а не протеин. Уборка злаковых растений в оптимальные сроки позволяет получить правильное сахаро-протеиновое отношение. Кроме того, эти культуры – незаменимый компонент для создания кормовых смесей, они являются традиционными поддерживающими культурами для вики и гороха. По урожайности зеленой массы среди поддерживающих культур выделяется овес. В 2006 году обратил на себя внимание сорт Друг, который имеет длинную соломину, по устойчивости к полеганию не уступающую низкорослым сортам. Среди сортов ячменя быстрым развитием зеленой массы выделялся сорт Мураш. По отавности среди однолетних кормовых культур выделяется райграс однолетний, который в условиях Северо-Запада РФ может формировать три укоса. После скашивания могут отрастать и такие культуры, как кормовые бобы, вика яровая, рапс яровой, однако надежнее использовать повторные посевы этих культур.

Животных привлекают растения более сладкие, а не протеин. Уборка злаковых растений в оптимальные сроки позволяет получить правильное сахаро-протеиновое отношение. Кроме того, эти культуры – незаменимый компонент для создания кормовых смесей, они являются традиционными поддерживающими культурами для вики и гороха. По урожайности зеленой массы среди поддерживающих культур выделяется овес. В 2006 году обратил на себя внимание сорт Друг, который имеет длинную соломину, по устойчивости к полеганию не уступающую низкорослым сортам. Среди сортов ячменя быстрым развитием зеленой массы выделялся сорт Мураш. По отавности среди однолетних кормовых культур выделяется райграс однолетний, который в условиях Северо-Запада РФ может формировать три укоса. После скашивания могут отрастать и такие культуры, как кормовые бобы, вика яровая, рапс яровой, однако надежнее использовать повторные посевы этих культур.

Озимая рожь является источником раннего зеленого корма, особенно в годы, когда такие рано отрастающие культуры, как ежа сборная, козлятник восточный страдают от майских заморозков. По урожайности зеленой массы в наших опытах выделяется сорт Былина.

По урожайности зеленой массы в наших опытах выделяется сорт Былина.

Вика мохнатая озимая — единственная озимая бобовая культура. Урожайность зеленой массы в смеси со злаками – 17-20т/га. Она может быть как озимым, так и яровым растением. Введение в травостои ржи и озимой вики позволяет более продолжительное время получать корм с высоким содержанием протеина. Возможно, по крайней мере, два способа использования таких травостоев –скашивание в период начала колошения ржи и получение второго укоса или одноукосное использование в период цветения вики. Как компонент для создания травосмесей с участием вики озимой можно использовать и тритикале. Эта культура формирует укосную массу на полторы-две недели позже озимой ржи, что совпадает со сроками формирования вики.

Травы – основа силосного конвейера

В Северо-Западном регионе РФ сочные корма, прежде всего силос, остаются одним из основных видов корма для животноводства. В хозяйствах, располагающих продуктивными разновременно поспевающих травостоями многолетних трав, именно многолетние травы составляют основу силосного конвейера. Ранний силос можно заложить, используя посевы озимых культур, ранних видов многолетних трав. В летний период силос закладывается с использованием зеленой массы высокопродуктивных многолетних трав и однолетних кормовых культур разных сроков сева. В позднелетние сроки целесообразно использование одновидовых и смешанных посевов кукурузы, подсолнечника, отавы многолетних трав, возможно использование таких культур как амарант метельчатый, сильфия пронзеннолистная, однолетних кормовых культур поздних сроков сева. В осенние сроки традиционно использовалась кормовая капуста. Можно использовать однолетние смеси с участием капустных культур (рапс яровой и озимый, редька масличная), люпина узколистного.

Ранний силос можно заложить, используя посевы озимых культур, ранних видов многолетних трав. В летний период силос закладывается с использованием зеленой массы высокопродуктивных многолетних трав и однолетних кормовых культур разных сроков сева. В позднелетние сроки целесообразно использование одновидовых и смешанных посевов кукурузы, подсолнечника, отавы многолетних трав, возможно использование таких культур как амарант метельчатый, сильфия пронзеннолистная, однолетних кормовых культур поздних сроков сева. В осенние сроки традиционно использовалась кормовая капуста. Можно использовать однолетние смеси с участием капустных культур (рапс яровой и озимый, редька масличная), люпина узколистного.

Научные исследования и производственный опыт убеждают, что ни одна кормовая культура не может обеспечить ежегодный гарантированный урожай в необходимые сроки. С другой стороны, излишне широкий ассортимент культур создает трудности агротехники. Поэтому мы хотим показать сельхозпроизводителям преимущества и недостатки различных растений и разработать адаптивные технологии их возделывания.

|

Бобы являются хорошим предшественником для большинства полевых культур, в том числе для зерновых. Для улучшения почвы, в севооборот необходимо вводить бобовые культуры, тем самым снижая зараженность полей грибной инфекцией, засоренность посевов сорняками, присутствующих в зерновых культурах, а также вредителей, характерных не для бобовых культур. Кормовые бобы являются азотофиксирующей культурой: за вегетацию накапливает от 70 до 250 кг/га азота. Посев проводят рядовым способом с шириной междурядья 15 см, норма высева от 400 до 600 тыс. всхожих семян на 1 гектар или в пересчёте на кг (180-220), в зависимости от чистоты семян, массы тысячи семян, всхожести. Глубина заделки 5-6 см. Посевы прикатывают после высева семян кольчато- шпоровыми катками. Далее до всходов и при их появлении, это обычно 7-10 дней (при благоприятных погодных и почвенных условиях) посевы боронуют, с целью уничтожения сорной растительности и разрушение почвенной корки ( до всходов и в фазу 2-3 листьев). Корневая система у бобов стержневая, хорошо развитая, на корнях формируются клубеньки, бактерии, в них фиксируется азот из воздуха, тем самым обогащая им почву. Требование к теплу у кормовых бобов невысокое, а вот к влаге они очень требовательны, она необходима для набухания и прорастания семян и в дальнейшем для нормального роста и развития. Почвы кормовые бобы любят суглинистые, супесчаные, а также торфяные, с нейтральной кислотностью или слабокислые (рН 6-7). Период вегетации 95-140 дней, опыление перекрёстное. Бобы отзывчивы на органические, минеральные и микроудобрения. Минеральные удобрения вносят как в основную обработку, так и при посеве. Важная роль в удобрении зернобобовых культур принадлежит микроудобрениям, в частности тем, что содержат молибден, кобальт, бор, железо, марганец, цинк. Микроудобрения повышают устойчивость растений к болезням, засухе, усиливают азотофиксацию из воздуха, улучшают синтез хлорофилла, активизируют процесс фитосинтеза. Наибольшее значение имеет молибден, способствующий росту корневой системы, ускоряет развитие и стимулирует деятельность клубеньковых бактерий, участвует в фосфорном и азотном обмене, входит в состав фермента нитрогеназы, что способствует биологической фиксации азота из воздуха. Кобальт повышает интенсивность усвоения атмосферного азота, способствует размножению клубеньковых бактерий. При недостатке бора – болеют и отмирают точки роста, так как они отвечают за формирование стенок клеток. Железо влияет на величину урожая зернобобовых культур и на содержание белка. Марганец определяет уровень урожая зернобобовых культур. Весь комплекс микроудобрений содержится в Гуматах, препаратах, получаемых из гуминовых веществ. У кормовых бобов также имеются свои, специфические вредители: клубеньковый долгоносик, бобовая зерновка, тли. С ними ведут борьбу, начиная с фазы всходов, бутонизации и при образовании бобиков нижнего яруса. На полях нашей области выращивают кормовые бобы следующих сортов: Янтарные, Мария, Сибирские. Весной 2021 года в область завезли кормовые бобы сорт Сибирские, который выведен методом индивидуального трёхкратного отбора из геторогенной популяции К-2083 (Германия). Оригинатор : ФГБНУ Алтайский НИИСХ (Алтайский край) ГНУ СИБНИИК (Омская область). Растение среднерослое-90-130 см, разновидность Минор, от всходов до цветения 36 дней, до полного созревания 95 дней, масса 1000 семян 403 грамма, семена мелкие. Кормовая масса характеризуется высокой питательностью, в ней содержится 17,4 сырого протеина, содержание белка в зерне 29,4%, урожайность зерна – 3,5 тонны с гектара. Сорт кормовых бобов «Сибирские» устойчив к растрескиванию бобов, по восприимчивости к болезням и повреждаемости вредителями не отличается от стандарта. В структуре посевных площадей Калининградской области помимо зерновых присутствуют такие культуры как- кормовые бобы, горох, люпины, соя, вика, бобовые травы: клевер, люцерна, донник, галега восточная, фацелия и другие культуры, обогащающие почву азотом, растительными остатками, не дающие ей истощаться, тем самым дают возможность на снижение норм минеральных удобрений, пестицидов, экономии средств, улучшение структуры почвы, защиту окружающей среды.  MsoNormalTable

{mso-style-name:»Обычная таблица»;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:»»;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:»Calibri»,»sans-serif»;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;} MsoNormalTable

{mso-style-name:»Обычная таблица»;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:»»;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:»Calibri»,»sans-serif»;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;}

|

Нетрадиционные кормовые культуры – для эффективного животноводства

Вячеслав Христич, доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»

Одним из источников производства кормов могут служить многолетние кормовые культуры, пока еще малораспространенные в Западной Сибири.

Развитие животноводства и повышение его продуктивности всецело связано с созданием устойчивой кормовой базы, увеличением производства кормов и повышением их качества. В мировой флоре более 50 тыс. видов перспективных для кормопроизводства растений; на природных угодьях страны 3 тыс. хорошо поедаемых растений; во флоре Сибири около 500 видов. В настоящее время введено в культуру 2–3 % растений.

Одним из источников производства кормов в Западной Сибири могут служить многолетние малораспространенные кормовые культуры – в частности, горец забайкальский, окопник шершавый, щавель гибридный кормовой, сильфия пронзеннолистная, козлятник восточный, топинамбур, вайда красильная и другие виды.

Исследования, выполненные в Западной Сибири и других регионах России, показывают, что они зимостойки, имеют высокую урожайность, отавность и кормовую ценность, продолжительный период хозяйственного использования.

В Омском ГАУ разработаны технологии возделывания следующих нетрадиционных кормовых культур:

Астрагал галеговидный – многолетнее стержнекорневое растение семейства Бобовые. Обладает высокой засухоустойчивостью и морозостойкостью, растет на одном месте 6–10 лет. Формирует высокую урожайность зеленой массы – в среднем до 32,2 т/га. Способен давать два укоса за сезон (второй укос через 35–40 сут. после первого). По содержанию протеина не уступает традиционно возделываемой в регионе люцерне, со второго года ежегодно формирует урожайность семян 3–8 ц/га (биологический потенциал 13 ц/га). Рекомендуется для заготовки сенажа, травяной муки, гранул в степной и лесостепной зонах.

Обладает высокой засухоустойчивостью и морозостойкостью, растет на одном месте 6–10 лет. Формирует высокую урожайность зеленой массы – в среднем до 32,2 т/га. Способен давать два укоса за сезон (второй укос через 35–40 сут. после первого). По содержанию протеина не уступает традиционно возделываемой в регионе люцерне, со второго года ежегодно формирует урожайность семян 3–8 ц/га (биологический потенциал 13 ц/га). Рекомендуется для заготовки сенажа, травяной муки, гранул в степной и лесостепной зонах.

Козлятник восточный – многолетнее корнеотпрысковое растение семейства Бобовые. Формирует раннюю вегетативную массу (25 мая – 8 июня). Растет на одном месте 8–12 лет, при этом формирует урожай до 30–50 т/га зеленой массы. Двуукосный, обладает высокой облиственностью – до 70 % (при уборке лист не осыпается). Выдерживает затопление до 12–18 сут., слабо повреждается вредителями. Хороший предшественник, азотфиксатор, медонос. Рекомендуется для заготовки сена, сенажа, искусственно высушенных кормов в лесной и лесостепной зонах.

Сильфия пронзеннолистная – многолетнее растение семейства Астровые. Обладает длительным периодом использования плантаций (до 15 лет и более), высокой урожайностью (до 60–80 т/га зеленой массы), хорошей отавностью (2–3 укоса), повышенным содержание протеина (20–24 %), углеводов и витаминов. Разностороннее использование (кормовое, медоносное, декоративное растение). Рекомендуется на зеленый корм, для заготовки силоса, сенажа, искусственно высушенных кормов в лесной и лесостепной зонах.

Горец забайкальский – многолетнее яровое растение семейства Гречишные. Засухоустойчив, хозяйственное долголетие составляет 8–10 лет. Высокоурожаен (35–55 т/га зеленой массы), обладает хорошей отавностью и питательной ценностью (сырого протеина в фазе цветения 21 %). Устойчивое семеноводство начинается со второго года жизни, сбор семян достигает 2,1–6,3 ц/га. Рекомендуется для заготовки силоса, сенажа, искусственно высушенных кормов в степной, лесостепной и подтаежной зонах. Семена – корм для птицы.

Семена – корм для птицы.

Вайда красильная – двулетнее озимое растение семейства Капустные. Самое раннее в Сибири кормовое растение (укосная спелость наступает 20 мая – 4 июня, на 12 – 15 сут. раньше донника, озимой ржи), засухоустойчива, переносит заморозки до -6 0С. Урожайность на второй год жизни составляет 15–25 т/га зеленой массы. Хороший предшественник для зерновых и кормовых культур. Перспективна для поукосного посева, возделывания в кормовых севооборотах. Рекомендуется на зеленый корм, для заготовки сенажа и искусственно высушенных кормов в степной и лесостепной зонах.

Для интенсификации кормопроизводства необходимо расширить ассортимент кормовых культур. При правильном подборе, размещении по зонам и почвам эти растения могут успешно дополнять друг друга, обеспечивать бесперебойное поступление зеленой массы, стать дополнительным резервом производства кормового белка.

Вводимые в культуру дикорастущие виды по урожайности и качеству корма не только мало отличаются от их культурных аналогов, но нередко превышают их. За последние 30 лет изучено около 300 видов, из которых предложено производству более 50, хотя число возделываемых видов можно увеличить до 260–300.

За последние 30 лет изучено около 300 видов, из которых предложено производству более 50, хотя число возделываемых видов можно увеличить до 260–300.

Разумеется, не все изученные растения, даже те, которые рекомендованы для внедрения в производство, в скором времени смогут получить большое распространение на полях хозяйств Западной Сибири. Однако можно надеяться, что часть ценных видов, обладающих в условиях Сибири устойчивым семеноводством, рано или поздно войдут в широкую земледельческую практику региона.

Все материалы рубрики «Сельское хозяйство»

27.02.2022

Назад

Зерновые бобовые » Палехская семеноводческая станция

Опубликовано

Люпин белый

Самоопыляющееся засухоустойчивое теплолюбивое однолетнее растение. Относится к семейству бобовых.

Люпин –ценная кормовая, сидеральная и пищевая культура, которая имеет ряд объективных преимуществ: зерновая продуктивность, высокая устойчивость к антракнозу и большая скороспелость. Достоинства люпина выдвигают его в ряд наиболее эффективных белоксинтезирующих растений.

Достоинства люпина выдвигают его в ряд наиболее эффективных белоксинтезирующих растений.

Многие из сортов этого вида не накапливают алкалоидов, поэтому пригодны на корм скоту. Как сидерат рыхлит землю, обеспечивая ее кислородом, накапливает в почве азот, фосфор, калий и другие вещества.

Для районов с бедными песчаными почвами кормовой люпин является важным источником получения дешевого кормового белка. На корм люпин используют в виде зерна, дерти, соломы, зеленой массы, силоса и сенной муки. Зерно, содержащее 40—49% белка, 12% углеводов и 5,5—6% жира, лучше скармливать в размолотом или дробленом виде в смеси с другими концентрированными кормами. Белок люпина по содержанию таких критических аминокислот, как триптофан, лизин, цистин, превосходит другие зернобобовые культуры. Зеленая масса относится к высокопитательным сочным кормам, обладающим хорошей переваримостью и поедаемостью.

Люпин — высокоурожайная культура. На супесчаных и легких суглинистых почвах урожайность зеленой массы достигает 400, а в благоприятные годы 600 ц с 1 га. Урожайность семян обычно составляет 10—15 ц, а на плодородных почвах до 30 ц с 1 га.

Урожайность семян обычно составляет 10—15 ц, а на плодородных почвах до 30 ц с 1 га.

У нас представлены разные виды и сорта люпина. К примеру, сорта люпина Дега и Белозерный.

Кормовой люпин

Кормовой люпин является молодой культурой, созданной селекционерами во второй половине прошлого столетия. Первые сладкие формы, содержащие в семенах и зеленой массе лишь следы алкалоидов, были созданы немецким исследователем R. Sengbusch в 1928-1929 гг. В дальнейшем на их аллельной основе во многих странах мира (Швеции, Дании, Польше, Италии, США, ЮАР, Австралии, а так же России и Беларуси) были созданы кормовые сорта желтого, узколистного и белого видов люпина. Все новые сорта возделываемых виов люпина содержат в семенах от 32 до 43% высококачественного белка, поэтому они используются в качестве высокобелковой добавки в рационах всех сельскохозяйственных животных и птицы.

В настоящее время люпин рассматривается, как источник сбалансированного, легко усвояемого и экологически чистого белка, и как фактор биологизации земледелия, энерго- и ресурсосбережения. Возделывание люпина способствует сохранению естественного плодородия почвы, а в оптимальных условиях – и ее расширенному воспроизводству. Эта высокопродуктивная культура является основным звеном при биологизации технологий в системе экологического земледелия.

Возделывание люпина способствует сохранению естественного плодородия почвы, а в оптимальных условиях – и ее расширенному воспроизводству. Эта высокопродуктивная культура является основным звеном при биологизации технологий в системе экологического земледелия.

Опубликовано

Горох посевной – однолетнее или зимующее растение.

Сорта гороха посевного, которые покупают у нас наиболее часто: Джекпот, Рокет, Варис

Эта культура широко используется в кормовых целях (зернофураж, зеленый корм, силос, сенаж, сено, сенная трава). Укосные сорта гороха в конвейере кормления животных обеспечивают их в течение длительного времени ценной зеленой массой с высоким содержанием белка и незаменимых аминокислот.

Ценность гороха обусловлена, прежде всего, богатым содержанием в его семенах высококачественного белка –в 1,5-2,0 раза больше, чем в злаковых культурах.

По содержанию перевариваемого белка в зеленой массе горох превосходит люпин, кормовые бобы и клевер луговой. Она характеризуется также высоким содержанием незаменимых аминокислот, в том числе наиболее ценной -лизина, а по содержанию сахара не имеет себе равных среди возделываемых в Нечерноземной зоне бобовых культур. Зеленая масса гороха — важнейший источник минеральных солей, необходимых для сельскохозяйственных животных. Она отличается хорошими технологическими показателями, пригодна для заготовки высококачественного силоса, обезвоженных кормов. В 1 кг горохового силоса при влажности 70% содержится 0,18ЭКЕ, 20-25 г перевариваемого белка, 3-3,5 г кальция, 0,5-0,7 г фосфора, 20-30 мг каротина.

Корень у гороха посевного стержневой, глубоко проникающий в почву, более 1,5 м, с большим количеством боковых корнейи мелких корешков, расположенных в верхнем слое почвы. Стебель гороха округлый, неясно четырехгранный, покрыт восковым налетом, внутри полый, простой или штамбовый, от среднетонкого до толстого, с междоузлиями от коротких до длинных. Длина стебля варьирует от 20 до 300 см в зависимости от сорта и условий вегетации.

Длина стебля варьирует от 20 до 300 см в зависимости от сорта и условий вегетации.

Плод–боб, бобы бывают мелкие (длиной 3-4,5 см), средние (4,5-6 см), крупные (6-10 см) и очень крупные (10-15 см).

Горох не так требователен к почве и климатическим условиям, как другие зернобобовые культуры. Горох дает наиболее высокие урожаи на окультуренных чистых от сорняков почвахс оптимальным содержанием извести. Прорастать семена гороха начинают при +2…+4 градусах, оптимальная температура прорастания семян 20–250С, а максимальная 35 градусов.

Также данная культура используется как зеленое удобрение. Основное преимущества гороха посевного как сидерата заключается в эффективности применения в целях восстановления качества почвы. Растение характеризуется интенсивным ростом, показатели которого являются одним из лучших среди других сидератов. Бобовый вид обладает способностью накапливать азот и иные питательные элементы, после чего с легкостью отдавать их почве, делая ее более плодородной. Помимо обогащения почвы, горох-сидерат минимизирует количество сорняков.

Помимо обогащения почвы, горох-сидерат минимизирует количество сорняков.

Рубрика: Зерновые бобовые, Зерновые культуры, Продукция | Оставить комментарий

Опубликовано

Горох пелюшкаОднолетнее растение семейства бобовых.

Пелюшкам отводится важная роль в селекции гороха на адаптивность к абиотическим и биотическим стрессорам. Во многих исследованиях установлена повышенная устойчивость гороха полевого к некоторым болезням (Fusarium, Alternaria, Ascohyta, Pseudomonas pisi Sackett) и вредителям (Bruchus pisorum L., Laspeyresia nigricana Steph., Acyrthosiphon pisum Harris, Kakothrips robustus Uz.). Растения данной ботанической разновидности по сравнению с горохом посевным (белоцветковым) менее требовательны к условиям произрастания и могут выдерживать даже существенные заморозки. Имеются данные, свидетельствующие о повышенной устойчивости пелюшек к засухе.

Физиологические особенности гороха полевого и сложившиеся традиции выращивания культуры определили современный ареал распространения пелюшки в РФ: по сравнению с горохом посевным он более смещен в северные, восточные и сибирские регионы, характеризующиеся частым проявлением экстремальных абиотических факторов, – Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Западно-Сибирский.

Горох не только сам обладает высокой кормовой ценностью, но и улучшает использование животными кормов других низкобелковых культур. Благодаря этому зерно гороха можно использовать не только как ценный монокорм, но и как практически незаменимый источник сырья для производства белковых добавок к зерну ячменя, овса, кукурузы и других фуражных культур с низким содержанием протеина. Ценность семян гороха как компонента комбикормов состоит не только в высоком содержании белка, но и в его полноценности.

В ходе исследований, проведенных во Всесоюзном институте кормов, установлено, что белок семян современных сортов гороха содержат 32-45% незаменимых аминокислот и является хорошим источником лизина.