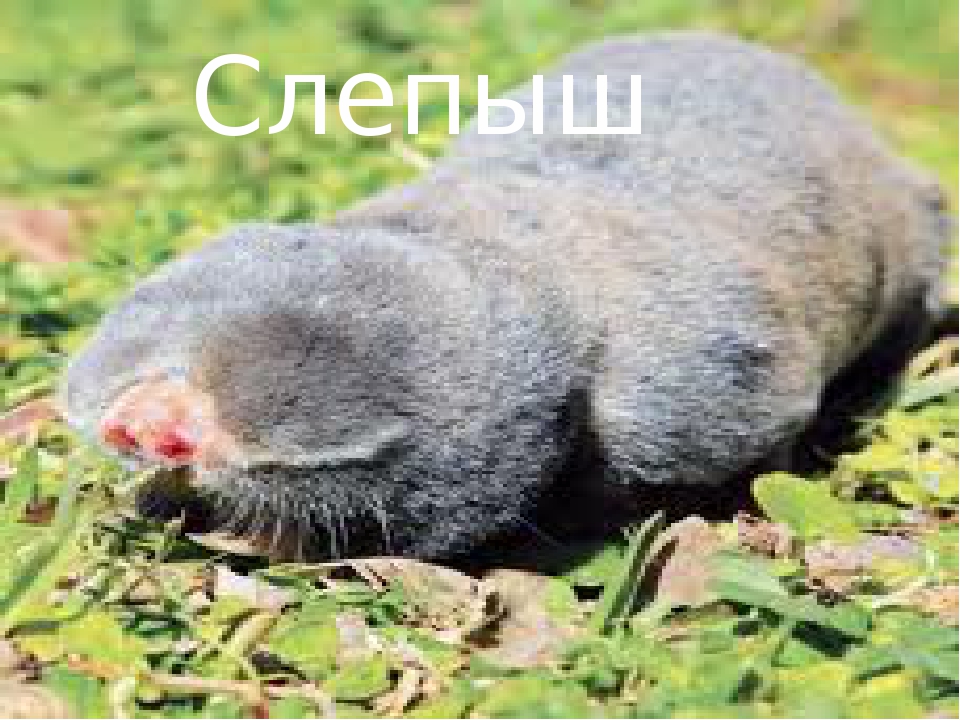

Слепыш (Spalax) — грызун без глаз

Слепышовые (Spalacidae) — небольшое по числу видов семейство грызунов среднего размера (вес наиболее крупных не превышает 800-900 г). В ходе эволюции слепыши (Spalax) приноровились к исключительно подземному образу жизни на степных и полупустынных пространствах с достаточно богатой растительностью. Среди представителей жизненной формы «землероя-корнееда» слепыши выделяется тем, что глаза у них полностью потеряли способность видеть. Это единственный случай потери зрения в отряде грызунов и второй среди всех млекопитающих (ещё один слепец — сумчатый крот, живущий в Австралии).

Слепыши роют длинные (до 900 м), разветвлённые подземные ходы в несколько ярусов глубиной до 3-4 м. Верхние галереи, где зверьки обитают в летний период, служат для сбора корма (корневищ, луковиц, клубней). В нижнем ярусе расположены зимовальная камера и кладовые с тщательно уложенными и присыпанными землей частями растений. При рытье грызуны используют мощные резцы, действуя ими наподобие ковша экскаватора.

Резцы у слепышей, как и у всех грызунов, самозатачиваются при грызении, но корнеедам этого мало: они ещё точат зубы один о другой. Особенности строения нижней челюсти и мышц позволяют слепышам раздвигать нижние резцы и перемещать их вперёд и назад отпроводя лезвием одного о другой.

Один зверек, долго живший в неволе, достиг в затачивании зубов подлинного мастерства. Домом ему служил обычный аквариум, металлический каркас которого слепыш научился использовать. Он становился на задние лапы, упирался верхними резцами в край металлического бортика, а нижними резцами буквально грыз его. Для тонкой шлифовки острого края резцов слепыш применял стеклянные стенки аквариума. Можно представить себе, какой «зубовный скрежет» сопровождал всякий раз эту процедуру!

Особая «изощрённость» затачивания и стачивания резцов у слепышей связана с тем, что именно резцами они роют свои протяжённые норы. Это приводит к быстрому износу режущих поверхностей и соответственно к необходимости быстрого роста самих резцов. В неволе слепыш вынужден самостоятельно стирать резцы. Если этого не делать, то уже через несколько дней они отрастут до таких размеров, что зверек не сможет закрыть рот.

Это приводит к быстрому износу режущих поверхностей и соответственно к необходимости быстрого роста самих резцов. В неволе слепыш вынужден самостоятельно стирать резцы. Если этого не делать, то уже через несколько дней они отрастут до таких размеров, что зверек не сможет закрыть рот.

Увидеть слепышей из-за скрытного образа жизни удаётся редко. Многие принимают их за кротов (даже в тех районах, где кроты не обитают), обманувшись видом характерных конусовидных выбросов почвы, напоминающих по форме кротовые.

В России слепыши живут в лесостепи и степи от границы с Украиной до Волги — например обыкновенный слепыш (Spalax microphtalmus), а наиболее многочисленны они в Курской, Воронежской и Ростовской областях. В Дагестане встречается самый крупный вид этого семейства — гигантский слепыш (S. giganteus). Во второй половине XX столетия в результате распашки практически всех благоприятных для слепыша земель численность этих грызунов сократилась, а в ряде областей исчезли полностью.

Голые и слепые Биологи нашли у грызунов уникальный механизм защиты от рака: Наука и техника: Lenta.ru

Недавно ученые обнаружили у подземных грызунов слепышей (Spalacidae) уникальный механизм защиты от рака. Наряду с голыми землекопами (Heterocephalus glaber), своими дальними родственниками, это единственные млекопитающие, у которых до сих пор не обнаружено ни одной опухоли. Авторы работы — ученые российского происхождения Вера Горбунова и Андрей Селуянов, живущие и работающие в Нью-Йорке. «Лента.ру» узнала у них, в чем уникальность подземных долгожителей и что это означает для людей.

Расскажите, пожалуйста, как вы занялись слепышами? Объект не самый распространенный.

Андрей Селуянов Мы начали заниматься сравнительной биологией в 2004 году, когда заинтересовались вопросами старения. И тогда единственными видами, на которых проводились подобные исследования, были человек и мышь.

Быстро стало понятно, что если мы хотим узнать, какие процессы для этого действительно важны — починка ДНК, или особый метаболизм, или что-то еще, то нам придется сравнивать разные виды. Для этого собрали целую коллекцию грызунов: у нас сейчас в лаборатории есть порядка 22 разных видов, у которых максимальная продолжительность жизни начинается с 2-3 лет у мышей и достигает 32 лет у голого землекопа.

Для этого собрали целую коллекцию грызунов: у нас сейчас в лаборатории есть порядка 22 разных видов, у которых максимальная продолжительность жизни начинается с 2-3 лет у мышей и достигает 32 лет у голого землекопа.

Идея заключалась в том, чтобы на основе этой коллекции можно было заниматься поиском тех процессов, которые коррелируют с продолжительностью жизни и устойчивостью к раку. Вначале мы проводили его среди многих грызунов, а потом сконцентрировались на слепыше и голом землекопе.

Из этой пары голый землекоп почему-то более известен.

А.С. Просто потому, что больше лабораторий содержат их колонии и они действительно очень долго живут. Вообще, мы предполагаем, что слепыш живет не меньше, но он гораздо хуже изучен. Им занимается только одна лаборатория в Хайфе, это наш коллаборатор Эвиатар Нево, который содержит их уже 21 год.

Голого землекопа легко содержать, он хорошо размножается в неволе. А со слепышами все гораздо сложнее — они живут индивидуально и очень агрессивны друг к другу. Когда два животных попадают в одну клетку, они начинают драться до смерти. Слепыши не размножаются в лаборатории, поэтому каждое новое животное нужно получать из дикой природы, а живут они только в Сибири и на Ближнем Востоке.

Когда два животных попадают в одну клетку, они начинают драться до смерти. Слепыши не размножаются в лаборатории, поэтому каждое новое животное нужно получать из дикой природы, а живут они только в Сибири и на Ближнем Востоке.

А как вы их содержите? Прямо в земле или в обычных вольерах?

А.С. В лабораторных условиях, конечно, никто в земле грызунов не содержит, потому что в ней слишком много бактерий, которые вызывают инфекции. Наши слепыши живут в пластиковых клетках, соединенных между собой трубками. И они между этими клетками с удовольствием бегают. Мы как бы создаем подобие колоний, которые они строят в земле, только из пластика. В этом случае мы можем вольеры стерилизовать и поддерживать чистоту.

Но ведь под землей другие условия не только в смысле чистоты или отсутствия света, но и совсем иной состав воздуха — мало кислорода и высокий уровень углекислого газа.

А.С. Именно. Скажу больше, слепыши живут в Израиле, а там зимой очень много дождей. Из-за этого их тоннели оказываются совершенно затопленными в течение нескольких месяцев. Животным приходится уходить туда, где сохраняются воздушные карманы, которые совершенно изолированы от окружающей среды. И они выживают в таких условиях, хотя там-то очень низкий кислород.

Из-за этого их тоннели оказываются совершенно затопленными в течение нескольких месяцев. Животным приходится уходить туда, где сохраняются воздушные карманы, которые совершенно изолированы от окружающей среды. И они выживают в таких условиях, хотя там-то очень низкий кислород.

Вера Горбунова. Там действительно суровые условия, и, может быть, именно поэтому у слепышей развились разные адаптации против рака и способствующие долгой жизни. Но важнее, наверное, другое. Из-за подземного образа жизни слепыши и землекопы защищены от хищников, ведь их сложно оттуда достать совам, кошкам, собакам. Срок их жизни не ограничивается внешними факторами, что очень важно — это создает условия для отбора долгоживущих особей.

Они живут в условиях кислородного голодания, но, может быть, это даже хорошо в биохимическом смысле для продления жизни? Ведь столько говорят о роли активных форм кислорода в старении. Это я к тому, что антиоксиданты часто позиционируются как препараты, замедляющие старение, в том числе «Ионы Скулачева».

В.Г. Ну да, антиоксиданты, конечно, интересны, но я хочу подчеркнуть, что в случае голого землекопа и слепыша все эти наблюдения были сделаны на животных, которые жили в обычных лабораторных условиях с высоким кислородом. То есть, даже если их достать из их обычного подземного места обитания, они продолжают оставаться долгожителями и быть устойчивыми к раку.

Это удивительные животные, и удивительны они в двух смыслах. Во-первых, как мы уже говорили, по сравнению со своими сородичами, они невероятно долго живут. Но что еще более странно — у них не обнаружено ни одного случая развития раковых опухолей. Насколько я понимаю, других таких животных не существует, по крайней мере среди млекопитающих. Хотя известно много животных, на которых тоже не охотятся хищники, и у них тоже работает отбор на увеличение продолжительности жизни. Тем не менее у многих крупных млекопитающих все равно развивается рак.

В.Г. В принципе, вы правы. Крупные млекопитающие — слоны, киты — тоже живут долго, поскольку у них нет врагов. Но насчет частоты рака у этих очень крупных видов на самом деле не так уж много известно. Мы ими тоже интересуемся, особенно китами.

Но насчет частоты рака у этих очень крупных видов на самом деле не так уж много известно. Мы ими тоже интересуемся, особенно китами.

А.С. Это новый проект лаборатории. Мы сейчас пытаемся получить ткани китов, но это довольно сложно.

В.Г. Мы предполагаем, что у них тоже существует выраженная устойчивость к раку. Потому что киты мало того что живут долго — они еще и очень большие. Больше клеток, следовательно, выше вероятность, что какая-то из них станет раковой. Образование мутаций случайно и поэтому может произойти с любой клеткой.

А.С. Если предположить, что вероятность злокачественного перерождения клеток кита такая же, как и клеток человека, и учесть их массу и количество делений, то у кита рак должен развиться где-то во время рождения. Но получается, что даже у взрослых особей частота образования опухолей довольно низкая (хотя точных данных нет), причем даже по сравнению с человеком.

Мы предполагаем, что у китов есть какие-то особые механизмы, которые защищают его от рака, и это как раз тот новый проект, которым мы сейчас пытаемся заниматься.

Но все-таки у слепышей и землекопов, в отличие от китов, ни одного случая рака зарегистрировано не было?

В.Г. Да, конечно, в этом они уникальны. По китам есть какие-то отдельные сообщения еще со времен китобойного промысла. Была какая-то статистика, и опухоли находили, но реже, чем можно было ожидать.

В этом смысле на слонов интересно, наверное, посмотреть.

В.Г. Да, но по размеру кит гораздо больше. Синий кит, например, в 2000 раз больше человека, а значит, вероятность рака у него должна быть в 2000 раз выше. Ведь клетки у кита и у человека одинаковы. Это отдельный проект, по которому мы пока только начинаем работать.

Понятно. Насколько я понимаю, если случаев рака у слепышей и землекопов не было обнаружено, то значит, нет и экспериментальных моделей для изучения рака?

В.Г.Это зависит от того, что мы хотим изучать. Вот у мышей легко вызвать образование опухоли, на них легко изучать онкогенез. А на примере слепышей мы хотим узнать, с помощью каких механизмов можно его предотвращать.

Вы начали с изучения клеток голых землекопов в культуре и обратили внимание, что они никогда не покрывают всю поверхность чашки, как это делают клетки других животных. Другими словами, клетки землекопа никогда не образуют монослой.

А.С. Да. Мы начинали, как я уже говорил, с 20 разных грызунов. И клетки землекопа совершенно отличались от остальных, потому что они действительно не образуют монослоя, они останавливают свое деление значительно раньше. Говоря в генетических терминах, это очень простой фенотип — его легко наблюдать, и мы задались целью установить, как он регулируется.

Оказалось, что в этом процессе участвуют два очень известных гена-супрессора опухолей — p53 и pRb. Это два основных белка, которые ответственны за защиту от рака, в том числе и у человека.

Что происходит при образовании раковой опухоли? На первых этапах клетки в ткани достигают большой плотности, и первая «полноценно раковая» клетка возникает именно в таких местах. В случае голого землекопа такого не происходит — деление его клеток останавливается еще до того, как будет достигнута высокая плотность. У землекопов есть дополнительный барьер, который не дает клеткам этого делать. Обычно при достижении высокой плотности у животных активируется один из онкосупрессоров — ген p27, но у землекопов еще до того, как это произойдет, рост клеток останавливает другой ген — p16. То есть, грубо говоря, для возникновения рака у землекопов должно образоваться на одну мутацию больше.

У землекопов есть дополнительный барьер, который не дает клеткам этого делать. Обычно при достижении высокой плотности у животных активируется один из онкосупрессоров — ген p27, но у землекопов еще до того, как это произойдет, рост клеток останавливает другой ген — p16. То есть, грубо говоря, для возникновения рака у землекопов должно образоваться на одну мутацию больше.

То есть ключевое значение имеет особая последовательность p16. А у человека и мыши она отличается?

В.Г. Это интересный вопрос. Последовательности p16 у разных животных вообще значительно отличаются — это очень быстро эволюционирующий ген. Сначала он появился только у рыб, и у них он имеет примитивную структуру. Последовательности этого гена у человека и мыши тоже отличаются, но у голого землекопа он изменился еще сильнее.

А.С. У нас есть неопубликованные пока данные, что p16, скорее всего, имеет уникальную структуру. Ее интересно было бы перенести на мышь и в будущем на человека.

А что касается самого известного онкосупрессора, p53, — он тоже отличается у человека, землекопа и слепыша?

Да, и с ним приключилась интересная эволюционная история. Когда у человека развивается опухоль, внутри нее всегда не хватает кислорода из-за недостатка кровеносных сосудов и повышенного его потребления. Поэтому для онкосупрессора p53, который стоит на страже здоровых клеток, гипоксия — это очень тревожный сигнал. Недостаток кислорода активирует p53, и он заставляет клетки уходить в апоптоз — то есть умирать запрограммированной смертью.

Но для слепышей, которые живут под землей, гипоксия — это нормальное состояние. Поэтому на каком-то этапе их эволюции в p53 возникла мутация, сделавшая этот онкосупрессор не столь чувствительным к кислороду. Само собой, такая мутация одновременно повышает риск образования опухолей. И вот на этом этапе у слепышей, по-видимому, возник какой-то механизм, который не только позволяет компенсировать вредное влияние мутации в p53, но и делает это с огромным запасом. Происходит такая антионкогенная суперкомпенсация.

Происходит такая антионкогенная суперкомпенсация.

А как вы перешли на клетки слепышей?

В.Г. Вначале мы занялись этим просто для того, чтобы подтвердить на новом объекте те данные, которые были получены на голом землекопе. Однако, к нашему большому удивлению, мы увидели совершенно иное поведение клеток. Они росли какое-то время, раз 15-20 делились, образовывали монослой а затем все как одна умирали. Буквально в течение трех дней на чашке не оставалось ни одной живой клетки. С таким поведением мы не сталкивались ни в одной другой клеточной культуре.

И вы назвали это синхронной клеточной смертью, которая происходит преимущественно по некротическому пути.

В.Г. Да, хотя в этом процессе немного участвует и апоптоз. Не весь он регулируется p53, поэтому, очевидно, у слепыша какие-то независимые пути апоптоза работают.

А.С. Синхронная смерть клеток у слепыша — это совершенно необычный механизм. Потому что когда клетка умирает от некроза, все ее мембраны лопаются, белки выходят наружу, и это вызывает очень мощный иммунный ответ. Обычно иммунная система с внутриклеточными белками не сталкивается и воспринимает их как враждебные. Поэтому некрозу всегда сопутствует воспаление и сильный иммунный ответ.

Обычно иммунная система с внутриклеточными белками не сталкивается и воспринимает их как враждебные. Поэтому некрозу всегда сопутствует воспаление и сильный иммунный ответ.

Это как раз очень интересно, потому что получается, что все потенциально предраковые клетки, сидящие вокруг погибшей от некроза раковой, будут убираться иммунной системой. Это похоже на тактику «выжженной земли»: лучше убрать все и не иметь никаких предраковых клеток в этой части организма.

Но это же должно стимулировать, наверное, шоковую иммунную реакцию?

В.Г. Да, это то, что мы ожидаем увидеть. Видимо, для слепышей путь «выжженной земли» оказался лучшим. Интересно, что им легче возобновлять свои клетки, так как — я не упомянула об этом раньше — их теломераза постоянно активна. Это то, что дает клеткам неограниченный потенциал делений. Поэтому для них такой способ даже лучше, чем апоптоз.

А что свидетельствует о том, что этот феномен — действительно управляемый активный процесс, а не просто гибель клеток оттого, что им пластик на чашке не нравится?

А. С. В пользу этого у нас есть довольно много аргументов. Мы ведь прежде всего сами должны были убедиться, что это не артефакт. Перед тем как опубликовать эту статью.

С. В пользу этого у нас есть довольно много аргументов. Мы ведь прежде всего сами должны были убедиться, что это не артефакт. Перед тем как опубликовать эту статью.

Во-первых, в нашей лаборатории мы растим клетки 22-25 разных видов: грызунов, человека, сейчас пытаемся растить клетки слона. Мы знаем, как их выращивать и как подбирать условия. Конечно, всегда есть вероятность, что именно данные клетки требуют чего-то особенного. Однако мы знаем, что после 15-20 делений клетки слепышей не просто умирают, они начинают выделять некий фактор, который убивает даже молодые клетки, скажем, мышей. Мы показали, что этот фактор — это интерферон-бета.

В.Г. Кроме того, если мы в клетках инактивируем онкосупрессоры p53 и pRb, они продолжат делиться и будут жить еще долго. Это напрямую показывает, что процесс клеточной смерти регулируется.

А при классическом некрозе не происходит выбрасывание интерферона-бета?

А.С. Обычно нет. Интерферон-бета используется для того, чтобы бороться с вирусами. Уникальность слепыша в том, что тот же самый механизм, который человек использует против вирусов, он применяет, чтобы убрать раковые клетки. Поскольку это не что-то экзотическое, вообще говоря, мы можем надеяться, что его довольно легко перенести на людей.

Уникальность слепыша в том, что тот же самый механизм, который человек использует против вирусов, он применяет, чтобы убрать раковые клетки. Поскольку это не что-то экзотическое, вообще говоря, мы можем надеяться, что его довольно легко перенести на людей.

Когда вы говорите о переносе на человека, как вы представляете себе этот процесс? Инъекции интерферона в опухоль или что-то вроде этого?

В.Г. Лучше всего, если бы мы смогли активировать какие-то пути в предраковых клетках, чтобы они сами начинали вырабатывать интерферон. Тогда его влияние было бы специфично именно к предраковым клеткам.

А.С. Сейчас мы пытаемся разобраться как раз в механизме того, как интерферон-бета индуцируется в ответ на повышенное деление клеток. Белки, которые участвуют в этом, могут стать потенциальными мишенями для лекарств. Тогда, возможно, мы сможем воспроизвести такую реакцию.

Как мне показалось, с эволюционной точки зрения самое удивительное в вашей работе — это то, что у слепыша и землекопа развились одинаково эффективные, но совершенно разные механизмы защиты от рака.

В.Г. Это удивительно, но, вообще говоря, понятно. Очевидно, что оба вида перешли к подземному образу жизни независимо, и эволюция тут пошла по разным путям.

А.С. У нас есть еще несколько грызунов, которые, тоже, скорее всего, используют особые механизмы защиты от рака. Например, американская серая белка, у которой продолжительность жизни составляет 24 года, что тоже довольно много. Мы делали небольшое исследование культуры ее клеток, и они ведут себя совершенно отлично от клеток землекопа и слепыша. Скорее всего, в мире животных много таких механизмов, которые эволюционировали независимо.

Вопрос только в том, почему человеку с этим не повезло.

В.Г. Это смотря с кем сравнивать. У человека, например, существенно выше устойчивость к раку, чем у мышей.

А.С. Что касается приматов, то они используют совершенно иные механизмы, прежде всего, ингибирование теломеразы. У всех небольших (до пяти килограмм) грызунов теломераза в норме активна, и их механизмы устойчивости связаны с какими-то иными путями.

Это как раз интересно, так как иной механизм сразу дает большой простор для воздействия — ингибировать теломеразу в качестве борьбы с раком у человека бессмысленно, она уже полностью выключена.

Ваша работа и вообще существование этих животных говорит о том, что в принципе можно надеяться на то, что возможна долгая жизнь без рака. Причем достичь ее можно даже разными способами.

А.С. Хотелось бы надеяться на это. Даже самые прогрессивные методы лечения рака, и существующие, и те, которые сейчас только разрабатываются, — это все-таки методы лечения. Мы же говорим о предотвращении, и в этом большая разница.

Кстати, я забыл спросить — если не от рака, то отчего слепыши и землекопы, собственно, умирают?

В.Г. О смертности слепышей мы, честно говоря, не много знаем. Там нет какой-то одной главной причины. По голому землекопу были опубликованы исследования, и большинство из них умирает от драк.

А.С. Они живут колониями, у них жесткая иерархия, поэтому они постоянно дерутся и получают травмы. Основная причина смерти в лаборатории, не связанная с исследованиями, — это травмы. Бывает, что королева вдруг невзлюбит какое-то животное, начинает на него нападать, кусать и в итоге убивает. Это основная причина их смерти.

Основная причина смерти в лаборатории, не связанная с исследованиями, — это травмы. Бывает, что королева вдруг невзлюбит какое-то животное, начинает на него нападать, кусать и в итоге убивает. Это основная причина их смерти.

В.Г. Пока у нас не было ни одного случая (а мы эту колонию содержим более 5 лет), чтобы животное умерло от какой-то болезни. Каждый раз, когда такое случалось, оно было просто покусано. Вы же помните, какие у них большие зубы…

Я просто подумал, не умирают ли они от инфаркта или каких-то других старческих болезней.

В.Г. Это возможно, наверное, если наблюдать их дольше. Но проблема в том, что они все-таки очень долго живут! Чтобы сделать такое исследование, надо получить очень много старых животных. У нас есть колония мышей и колония голых землекопов приблизительно одинаковых размеров: мыши заболевают чем-нибудь буквально каждый день, а землекопы все здоровы.

А.С. Причем мышей нам приходится содержать в вивариуме, где они защищены от вирусов и получают стерильную воду. А голых землекопов мы содержим в нашей лаборатории, где абсолютно никаких особенных условий нет. Воздух обычный, подстилка из магазина, еда из магазина — даем им самые обычные овощи. Живут в нормальных условиях и ничем не болеют. А мышь, несмотря на то что защищена от всего, болеет постоянно.

А голых землекопов мы содержим в нашей лаборатории, где абсолютно никаких особенных условий нет. Воздух обычный, подстилка из магазина, еда из магазина — даем им самые обычные овощи. Живут в нормальных условиях и ничем не болеют. А мышь, несмотря на то что защищена от всего, болеет постоянно.

То есть их можно содержать как домашних животных?

А.С. Да. Они, кстати, довольно дружелюбны, голые землекопы. Слепыши очень злобные, потому что живут индивидуально.

В.Г. Голый землекоп, наверное, тоже не самое идеальное домашнее животное: они в обычных условиях мерзнут, лучше держать их при 30 градусах Цельсия. Кстати, поэтому они легко идут на руки — им нравится греться. Голые землекопы любят собираться в одной комнате в туннеле и складываться в такую горку. Им вне Африки все-таки холодновато.

Понятно. В конце я, наверное, задам вопрос скорее философского плана. Среди биологов, изучающих старение, грубо говоря, существуют два клана, которые считают, с одной стороны, что старение — это врожденная программа — следовательно, ее потенциально можно отключить. Другие ученые придерживаются мнения, что старение — это накопление ошибок, поэтому радикальное продление жизни невозможно. Вы к какому лагерю можете себя отнести?

Другие ученые придерживаются мнения, что старение — это накопление ошибок, поэтому радикальное продление жизни невозможно. Вы к какому лагерю можете себя отнести?

В.Г. К тому, который считает, что это довольно сложный вопрос. Мы не думаем, что старение — это какая-то развитая программа, что есть какой-то ген смерти, который можно убрать и мы начнем жить вечно. Скорее всего, в старении действительно есть запрограммированные элементы и есть элементы, которые происходят из-за накопления повреждений.

Где-то, скажем, до среднего возраста, у нас эффективно работают системы репарации ДНК, деградации поврежденных белков и замены тканей. После сорока-пятидесяти эти механизмы начинают постепенно выключаться.

А.С. Мы не говорим о запрограммированном старении, запрограммированном умирании, мы говорим о запрограммированном долголетии, потому что, чтобы жить долго, нужно этот процесс запрограммировать. Если у животного есть отбор на долголетие, у него формируются соответствующие эволюционные механизмы. Собственно, в своей работе именно их мы и исследуем.

Собственно, в своей работе именно их мы и исследуем.

Обыкновенный слепыш. Красная книга Нижегородской области

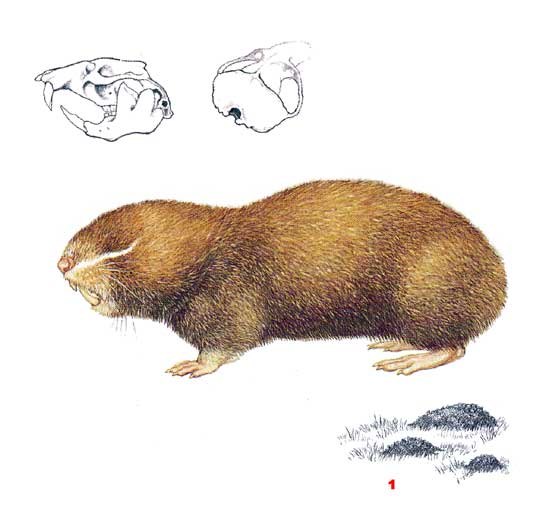

Обыкновенный слепыш – Spalax microphtalmus Guld — Грызун средних размеров: длина тела 200–300 мм, вес – от 120 до 500 г. Особенности внешнего облика определены приспособленностью к подземному образу жизни.

Краткое описание внешнего вида

Тело вытянутое, цилиндрическое, шейный перехват не выражен, хвост редуцирован и скрыт под кожей. Удлиненные резцы, далеко выдающиеся вперед за пределы ротовой полости, используются для рытья. Голова уплощенная, лопатообразная, шире любой части туловища.

Носовой отдел покрыт голым роговым чехлом, используемым для трамбовки стенок нор. Редуцированные глаза скрыты под кожей, наружное ухо сохранилось в виде небольшого валика под мехом. От носа по бокам головы тянутся два кожистых канта, покрытых жесткими щетинистыми волосами. Лапы пятипалые, короткие, используются для отбрасывания грунта. Строение мозолей, кожные перепонки между пальцами и оторочки из жестких волосков способствуют успешному выполнению этой функции. Общий тон окраски меха – охристо-бурый. Голова светлее других частей тела, на брюхе преобладают серые оттенки, иногда имеются 1–2 белых пятна неправильной формы. В окраске молодых доминируют серые тона.

Строение мозолей, кожные перепонки между пальцами и оторочки из жестких волосков способствуют успешному выполнению этой функции. Общий тон окраски меха – охристо-бурый. Голова светлее других частей тела, на брюхе преобладают серые оттенки, иногда имеются 1–2 белых пятна неправильной формы. В окраске молодых доминируют серые тона.

Распространение

Обыкновенный слепыш – типичный обитатель степной и лесостепной зон Русской равнины. В условиях сильной освоенности территории (распахано до 80–90 % местообитаний) основными биотопами для него стали участки овражно-балочной степи с богатой разнотравно-злаковой растительностью. В лесостепной зоне может проникать в лесные массивы, где обитает вдоль дорог или на полянах. Селится он и в полезащитных полосах, на межах между полями, пастбищах и выгонах для скота. Предпочитает относительно плотные почвы. Менее привлекательны из-за низкой плотности почвы посевы многолетних трав.

В Нижегородской области поселения обнаружены на сохранившихся участках разнотравно-злаковой луговой степи и остепненных лугов на склонах балок и канав.

Животные и растения из Красной книги Нижегородской области

Грызун, который внешне напоминает белку, только миниатюрного размера. Заселяет широколиственные, реже хвойно-широколиственные леса.

—— читать далее ——Обитатель сухих мест. Населяет как целинные степные, полупустынные и пустынные участки, так и посевные земли и постройки человека.

—— читать далее ——Росомаха — Gulo gulo — хищное млекопитающее семейства куньих, может жить в лесах, на болотах, в поймах и на водоразделах, предпочитая угодья, богатые копытными, зайцем беляком и боровой дичью, занимая индивидуальный участок от 200 до 2000 кв.

Обыкновенный слепыш – Spalax microphtalmus Guld — Грызун средних размеров: длина тела 200–300 мм, вес – от 120 до 500 г. Особенности внешнего облика определены приспособленностью к подземному образу жизни.

—— читать далее ——Обыкновенная летяга или белка-летяга, или летучая белка (лат. Pteromys volans L.) — небольшой грызун семейства беличьих, единственный представитель подсемейства Летяг в России.

—— читать далее —— Крошечная бурозубка (лат. Sorex minutissimus Zimm) — одно из самых мелких млекопитающих мира и самое мелкое в регионе. В Нижегородской области обнаружена на участках высоковозрастной пихтово-еловой тайги —— читать далее ——

Sorex minutissimus Zimm) — одно из самых мелких млекопитающих мира и самое мелкое в регионе. В Нижегородской области обнаружена на участках высоковозрастной пихтово-еловой тайги —— читать далее ——Заселяет преимущественно хвойные леса с обязательным наличием естественных убежищ и укрытий (валежника, бурелома). Предпочитает увлажненные местообитания; охотно селится по поймам рек и ручьев, где и отмечается ее максимальная численность.

Один из самых мелких и короткохвостых сусликов. Весит до 500 г. Окраска спины яркая и пёстрая: на основном серо-буроватом или коричневом фоне разбросаны крупные, беловатые или желтоватые, чётко очерченные крапины.

Выдра — крупный зверь с вытянутым гибким телом обтекаемой формы. Длина тела — 55–95 см, хвоста — 26–55 см, масса — 6–10 кг. Лапы короткие, с плавательными перепонками. Хвост мускулистый, не пушистый.

—— читать далее ——Единственный представитель семейства Пятипалые тушканчики в фауне Нижегородской области. В регионе встречается по степным склонам возвышенностей, сухим лугам, выбитым выгонам, по полевым дорогам и на залежах.

—— читать далее ——Небольшая летучая мышь с телом до 5 см и массой не более 10 грамм. Ведет ночной образ жизни, питается комарами, ночными бабочками и жуками.

Ведет ночной образ жизни, питается комарами, ночными бабочками и жуками.

В Нижегородской области была распространена повсеместно, наибольшая популяция проживала в Волжско-Окском междуречье (Балахнинский район) и в бассейнах лесных речек Заволжья.

—— читать далее ——Орешниковая соня — один из наиболее мелких видов сонь. Обитает в лесах с богатым подлеском из орешника, ягодников, шиповника.

Обитает в лесах с богатым подлеском из орешника, ягодников, шиповника.

Азиатский бурундук единично встречается в северных лесах Нижегородской области. В 2010 году несколько живых бурундуков были замечены недалеко от города Ветлуга.

—— читать далее ——Русская выхухоль или Хохуля (лат. Desmana moschata) — насекомоядное млекопитающее, которое относится к семейству кротовых. Ближайшие родственники — кроты и ежи. Иногда Русскую выхухоль еще называют водяной крот.

—— читать далее ——Биологи обнаружили, что слепыши защищаются от рака мусорной ДНК — Газета.

Ru

Ru

Ученые из Рочестерского университета узнали, откуда у слепышей иммунитет к раку. Статья об этом была опубликована в журнале Nature Immunology.

Слепыши — это род похожих на крыс животных, ведущих подземный образ жизни. Они могут прожить до 20 лет, что примерно в 10 раз дольше, чем грызун такого же размера, и известны своей устойчивостью к раку.

Вера Горбунова и ее коллеги выяснили, что ключевую роль в защите слепышей от рака играют ретротранспозоны — мобильные последовательности ДНК, которые могут перемещаться по геному, копируя себя и вставляя в новые места. Традиционно ретротранспозоны относят к некодирующей, или мусорной ДНК. Это элементы ДНК, которые могут быть остатками древних вирусных инфекций, которые, как правило, не приносят пользы хозяину и даже могут вызывать вредные мутации. Подробно о ней «Газета.Ru» рассказывала в заметке «Это не мусор: как некодирующая ДНК защищает организм от вирусов».

Устойчивость слепышей к раку и раньше связывали с инициацией клеточной смерти среди быстро делящихся предраковых клеток. Гибель клеток вызывается повышенным продуцированием воспалительного цитокина интерферона бета (IFN-β), но биологи не знают, что именно повышает его уровень. «Это выглядело так, как будто это существует какой-то механизм подсчета клеток… клетки делятся несколько раз, а затем этот механизм срабатывает и убивает их», — рассказывает Вера.

Чтобы ретротранспозоны не перемещались по геному и не вызывали мутаций, они обычно заглушаются метилированием ДНК — модификацией, подавляющей активность гена.

Ученые сравнили нормальные клетки слепыша с потенциальными раковыми, которые обычно убиваются иммунитетом. В тех клетках, которые должны были скоро умереть, исследователи обнаруживали повышенные уровни IFN-β и генного материала ретротранспозон. Кроме того, в них был снижен уровень элементов, отвечающих за метилирование ДНК.

Наконец, ученые провели еще один эксперимент и выяснили, что повышение уровня ретротранспозонов в раковых клетках человека также ограничивает их деление. Это означает, что хоть человек и не обладает иммунитетом к раку как у слепыша, у него есть механизм, который можно потенциально использовать для лечения.

Это означает, что хоть человек и не обладает иммунитетом к раку как у слепыша, у него есть механизм, который можно потенциально использовать для лечения.

Слепыш гигантский — Грызуны | Некоммерческий учебно-познавательный интернет-портал Зоогалактика

8659Слепыш гигантский (Spalax giganteus) занесен в Красную Книгу России, а также в Красные Книги Астраханской области, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Ставропольского края и Чеченской Республики.

Красная книга содержит всю необходимую информацию о редких видах животных и мерах по их охране. Читать подробное описание и особенности вида Слепыш гигантский »»

Охранный статус по областям:

Статус: IV категория. Редкий, узкоареальный и малоизученный вид на северной границе ареала.

Распространение

Глинистые и песчаные полупустыни и пустынные степи Северо-Восточного Предкавказья, южные части Республики Калмыкия и Астраханской области до линии Махачкала – Гудермес. Изолированные колонии имеются в полупустынях к востоку от р. Урал. Предпочитает наиболее увлажненные участки. На территории Астраханской области возможны встречи на юге Лиманского района.

Изолированные колонии имеются в полупустынях к востоку от р. Урал. Предпочитает наиболее увлажненные участки. На территории Астраханской области возможны встречи на юге Лиманского района.

Численность

Специальных исследований состояния численности грызуна на территории Астраханской области не проводилось. Учитывая то, что юг Астраханской области является северным пределом ареала вида, можно предположить, что гигантский слепыш здесь крайне редок.

Источник: Красная Книга Астраханской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира. Ред. В.Н Пилипенко, М.В. Лозовская, В.И. Закутнова, А.П. Лактионов, Ю.С. Чуйков, М.И. Пироговский (2014) Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет»

Статус: V категория. Восстанавливающийся вид.

Распространение

Гигантский слепыш является единственным видом среди грызунов Кавказа, включенным в Красную книгу РФ. Ареал вида условно можно разделить на два участка. Первый участок ограничен с юга линией железной дороги Махачкала-Гудермес до ст. Наурская (Чечня), северо-западная граница проходит примерно в районе Терско-Кумсхого канала до пос. Ачихулак (Ставропольский край), северо-восточная — от южного мыса Брянской косы (Дагестан) через пос. Таловка, Чубутла и Арсланбек, северная оконечность Терско-Бажигаксхо-Ачихулакских песков к пос. Ачихулак. Второй небольшой участок ареала расположен на юге Калмыкии в районе станции Улан-Холл.

Ареал вида условно можно разделить на два участка. Первый участок ограничен с юга линией железной дороги Махачкала-Гудермес до ст. Наурская (Чечня), северо-западная граница проходит примерно в районе Терско-Кумсхого канала до пос. Ачихулак (Ставропольский край), северо-восточная — от южного мыса Брянской косы (Дагестан) через пос. Таловка, Чубутла и Арсланбек, северная оконечность Терско-Бажигаксхо-Ачихулакских песков к пос. Ачихулак. Второй небольшой участок ареала расположен на юге Калмыкии в районе станции Улан-Холл.

Места обитания

Населяет глинистые и песчаные полупустыни прикаспийских районов северо-восточного Предкавказья.

Численность

Начиная с середины 70-х годов численность гигантского слепыша стремительно снижается. Если в 1963 г. средняя плотность по ареалу гитантского составляла 4-6 особей/1000 га, а общая численность в Предкавказье достигала 20-25 тыс. особей, то к концу 80-х годов средняя по плотность по некоторым оценкам не превышала 0,2-0,3 ос. /1000 га, а общая численность всей популяции не превышала 1 тыс. особей.

/1000 га, а общая численность всей популяции не превышала 1 тыс. особей.

В последние 8-10 лет популяция гигантского слепыша, имевшая мозаичный, разорванный ареал, значительно улучшила свое состояние и численность гигантского слепыша по всему ареалу существенно возросла, достигнув по нашим экспертным оценкам предельной численности 2,5-3,0 ос. на 1000 га. В наиболее благоприятных местообитаниях в окрестностях с. Самилах Кизилюртовского района по учетным данным, полученным в зимний период 2006 г., плотность слепышей достигала 1,0-1,4 особей на 1 га.

Источник: Красная Книга Республики Дагестан. Ред. Абдурахманов Г.М., Магомедов Б.И., Магомедов Р.Д., Шарипов А.Р., Абдусамадов А.С. (2009) Махачкала, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Дагестан

Статус: III категория. Редкий вид, имеющий малую численность и распространенный на ограниченной территории.

Распространение

В Калмыкии распространение носит очаговый, реликтовый характер, занимает небольшие участки территории севернее р. Кума. Встречался на юго-востоке Калмыкии в районе пос. Улан-Хол.

Кума. Встречался на юго-востоке Калмыкии в районе пос. Улан-Хол.

Численность

Отмечается дальнейшее дробление ареала и сокращение отдельных популяций. Численность стабильна или сокращается. Достоверные данные об общей численности вида и плотности отдельных популяций в Калмыкии практически отсутствуют.

Источник: Красная книга Республики Калмыкия. Том 1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные. Отв. ред. В.М. Музаев (2013) Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар»

Статус: III категория. Редкий эндемичный вид, распространенный на ограниченной территории.

Распространение

В пределах Ставропольского края достоверно известен из окрестностей п. Ачикулак Нефтекумского района и п. Южанин Курского района. Раньше был распространен гораздо шире на запад.

Численность

Достоверных сведений по численности на Ставрополье нет, но встречается гигантский слепыш чрезвычайно редко.

Источник: Красная книга Ставропольского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. Животные. Ред. Черногоров А.Л., Гаркуша В.Ф., Панасенко Н.С., Шаповалов В.А. и др. (2002) Ставрополь: ОАО «Полиграфсервис»

Статус: III категория. Редкий вид, имеющий малую численность и распространенный на ограниченной территории.

Распространение

В Чеченской Республике отмечен в Шелковском и Наурском районах, где расположены основные его поселения. Южная граница обитания гигантского слепыша проходит по линии Наурская – Гудермес, вдоль железной дороги. Стабильные поселения отмечены в окрестностях ст. Шелковской, ст. Старогладовской. Ранее встречался в окрестностях ст. Червленой. Охраняется в заказнике «Степном».

Численность

Экспертная оценка численности на территории ЧР до 45-47 поселений на 30 га. В последние 10-15 лет численность стабилизировалась.

Источник: Красная книга Чеченской Республики. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. Ред. Тайсумов М.А., Теймуров А.А., Умаров Р.М., Терекбаев А.А., Абдурахманов Г.М. (2007) Грозный: Южный издательский дом

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. Ред. Тайсумов М.А., Теймуров А.А., Умаров Р.М., Терекбаев А.А., Абдурахманов Г.М. (2007) Грозный: Южный издательский дом

Слепые грызуны живут дольше собратьев благодаря наивности — Наука

Исследователи из Института биоорганической химии РАН, Приволжского исследовательского медицинского университета и других исследовательских учреждений России, Чехии и Израиля сравнили репертуары Т-клеточных рецепторов слепышей (Spalax spp.), домовых мышей (Mus musculus) и людей (Homo sapiens). Оказалось, что у слепышей, в отличие от обычных грызунов и от человека, вплоть до самого преклонного возраста практически не снижается процент наивных Т-клеток (Т-лимфоцитов), за счет которых организм может справляться с теми инфекциями, с которыми он ранее не сталкивался. Препринт научной статьи опубликован на сайте bioRxiv.

По мере старения организма падает эффективность работы многих его систем, в том числе иммунной. Это особенно хорошо видно на примере приобретенного иммунитета, во многом обеспечиваемого Т-клетками. Эти клетки образуются и созревают в вилочковой железе — тимусе. У человека эти процессы активно идут примерно до 20 лет, у мышей — до 3 месяцев. В более старшем возрасте у обоих видов тимус существенно уменьшается в размерах. Все Т-клетки, имевшие контакт с чужеродными веществами и организмами, приобретают «специализацию» — учатся быстро реагировать на возбудителей конкретного заболевания. Но учитывая, что во взрослом возрасте новых Т-клеток почти не образуется, наивных Т-лимфоцитов в отдельно взятом организме с течением времени становится все меньше. В результате теряется способность обучаться быстрому ответу на новые, ранее неизвестные инфекции.

Это особенно хорошо видно на примере приобретенного иммунитета, во многом обеспечиваемого Т-клетками. Эти клетки образуются и созревают в вилочковой железе — тимусе. У человека эти процессы активно идут примерно до 20 лет, у мышей — до 3 месяцев. В более старшем возрасте у обоих видов тимус существенно уменьшается в размерах. Все Т-клетки, имевшие контакт с чужеродными веществами и организмами, приобретают «специализацию» — учатся быстро реагировать на возбудителей конкретного заболевания. Но учитывая, что во взрослом возрасте новых Т-клеток почти не образуется, наивных Т-лимфоцитов в отдельно взятом организме с течением времени становится все меньше. В результате теряется способность обучаться быстрому ответу на новые, ранее неизвестные инфекции.

Некоторые млекопитающие, такие как голые землекопы (Heterocephalus) и слепыши (Spalax), отличаются большой для своего размера (масса не более нескольких сотен граммов) продолжительностью жизни (20—30 лет) и необычной траекторией старения. Например, по сравнению с людьми и многими другими зверями они гораздо меньше склонны к злокачественным опухолям в преклонном возрасте. Авторы новой статьи предположили, что помимо «устойчивости» к раку грызуны-долгожители могут обладать нестареющими Т-клетками. Поскольку состояние Т-лимфоцита определяется репертуаром Т-клеточных рецепторов (ТКР), понять, какой процент Т-клеток наивен и еще способен обучаться ответам на новые инфекции, можно в результате анализа репертуаров ТКР лимфоцитов конкретного организма. При прочих равных разнообразие ТКР выше при большом количестве наивных Т-клеток, так как еще неизвестно, какие из видов этих рецепторов пригодятся в борьбе с инфекциями, а какие нет.

Например, по сравнению с людьми и многими другими зверями они гораздо меньше склонны к злокачественным опухолям в преклонном возрасте. Авторы новой статьи предположили, что помимо «устойчивости» к раку грызуны-долгожители могут обладать нестареющими Т-клетками. Поскольку состояние Т-лимфоцита определяется репертуаром Т-клеточных рецепторов (ТКР), понять, какой процент Т-клеток наивен и еще способен обучаться ответам на новые инфекции, можно в результате анализа репертуаров ТКР лимфоцитов конкретного организма. При прочих равных разнообразие ТКР выше при большом количестве наивных Т-клеток, так как еще неизвестно, какие из видов этих рецепторов пригодятся в борьбе с инфекциями, а какие нет.

Анализ репертуара Т-клеточных рецепторов ученые провели у организмов двух видов — пойманных и проживших от нескольких месяцев до 17,5 лет в неволе слепышей и свободных от специфических патогенов лабораторных мышей линии C57Bl/6. У этих животных изымали селезенку, фильтровали содержащиеся в ней Т-лимфоциты и секвенировали содержащиеся в них гены различных фрагментов ТКР. Аналогичные результаты для Т-лимфоцитов периферической (взятой из капилляров) крови человека получили из предыдущих работ.

Аналогичные результаты для Т-лимфоцитов периферической (взятой из капилляров) крови человека получили из предыдущих работ.

Как и показывали более ранние исследования, процент наивных Т-клеток у мышей и людей с возрастом становится все меньше: по мере столкновения с новыми инфекциями они накапливают на своей поверхности все больше «обученных» ТКР, чьи гены по строению отличаются от генов «непуганых» Т-клеточных рецепторов. Но для слепышей эта закономерность не выполняется. У них доля наивных ТКР сохраняется одинаковой на протяжении большей части жизни вплоть до глубокой старости. С высокой долей вероятности за счет этого они одинаково хорошо противостоят инфекциям в любом возрасте, однако экспериментальных подтверждений этому пока нет: еще никто целенаправленно не заражал слепышей различными вирусами, бактериями или грибками, чтобы проверить их иммунитет в разные годы жизни. Теперь мы видим, что такое исследование было бы полезно провести.

Авторы работы предполагают, что исключительная для такого некрупного животного, как слепыш, продолжительность жизни во многом связана с заново открытыми особенностями его иммунитета. Если это так, то роль возрастных изменений иммунной системы в общем ходе старения организма стоит существенно пересмотреть.

Если это так, то роль возрастных изменений иммунной системы в общем ходе старения организма стоит существенно пересмотреть.

ЖИВОТНЫЕ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГИГАНТСКИЙ СЛЕПЫШ

Spalax giganteus Nehring, 1897

ТИП ХОРДОВЫЕ (CHORDATA)

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (MAMMALIA)

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ (RODENTIA)

СЕМЕЙСТВО СЛЕПЫШИ (SPALACIDAE)

КАТЕГОРИЯ III

СТАТУС – Редкие

Краткое описание. Крупный слепыш. Длина тела до 350 мм. Окраска верха светлая, охристо-бурая. От

обыкновенного слепыша отличается более крупными размерами и светлой окраской.

Распространение. Эндемик северо-восточного Предкавказья. В крае известен из окрестностей пос. Ачикулак и пос. Южанин. Раньше был распространен гораздо шире на запад, поскольку известно, что в конце XVII века в окрестностях г. Георгиевска гигантского слепыша находил П.С. Паллас.

Георгиевска гигантского слепыша находил П.С. Паллас.

Численность. Данные о численности отсутствуют.

Экология и биология. Обитает в глинистых и песчаных полупустынях, придерживаясь более увлажненных участков с легкими почвами и относительно богатой растительностью. Также встречается в агроценозах и по опушкам островных лесов. Активен круглый год. Роет длинные ходы. При этом выбросы

земли достигают в диаметре 1,5 м. Спаривание происходит в декабре-январе. Самка весной приносит раз

в 2 года 2-3 детенышей. Молодые покидают материнскую нору к осени. Половой зрелости достигают на

втором году жизни.

Лимитирующие факторы. Естественных врагов у гигантского слепыша мало. Молодняк во время расселения иногда становится добычей пернатых хищников. Лимитирующими факторами антропогенного происхождения являются орошение с последующим засолением почв, распашка земель и перевыпас скота.

Меры охраны. В местах обитания гигантского слепыша необходимо регулировать выпас скота и отказаться от мелиоративных работ.

Источники информации: Флинт и др., 1970; Темботов, 1972; Кириков, 1983; Соколов, 1986; Гинеев и др.,

1988; Пузаченко, 1994; Тертышников и др., 1995; Хохлов,

Ильюх, 1997; Хохлов, 1998, 2000; Лиховид, 2002.

Составители: М.Ф. Тертышников, А.А. Лиховид.

← Назад к оглавлению

слепыш | грызун

слепыш слепой , (подсемейство Spalacinae), любой из восьми видов роющих грызунов, обитающих в восточном Средиземноморье и Причерноморье. Среди нескольких грызунов, называемых «слепышами» (см. цокор), слепыш является одним из наиболее похожих на кротов по форме, с покрытым шерстью цилиндрическим телом, короткими конечностями и торчащими резцами. Ноги и когти на удивление маленькие для такого узкоспециализированного роющего. Слепые слепыши кажутся безглазыми и безухими, так как функционирующие остатки этих структур покрыты мехом и поэтому не видны.Крошечные глазки скрыты под кожей, а наружные уши уменьшены до небольших складок. Чувствительные щетинки, отходящие назад от уплощенного носа с мягкими подушечками к глазам, придают голове килевидную клиновидную форму. Как и глаза и уши, крошечный обрубок хвоста животного не виден снаружи.

Чувствительные щетинки, отходящие назад от уплощенного носа с мягкими подушечками к глазам, придают голове килевидную клиновидную форму. Как и глаза и уши, крошечный обрубок хвоста животного не виден снаружи.

Слепые землекопы среднего размера, весом от 100 до 570 граммов (от 3,5 унций до 1,3 фунта), с длиной тела от 13 до 35 см (от 5,1 до 13,8 дюймов). Густой мягкий мех может быть от бледного до красновато-коричневого или охристо-серого на верхней части тела; низ сероватый или охристо-коричневый.Передняя часть головы обычно светлее задней и может иметь белые или желтые полосы, которые могут проходить по бокам головы или проходить по ее середине от носа ко лбу.

Территориальный и одиночный, слепыш выкапывает сеть нор, копая резцами, подталкивая разрыхленную почву под брюхом передними лапами, а затем подталкивая кучу задними ногами. Когда накопилось достаточно почвы, он поворачивается, чтобы прижать его к стене туннеля своим жестким рылом, и использует свою голову, чтобы сбросить бульдозером весь лишний мусор через туннель на поверхность. Образующиеся насыпи указывают на туннели на глубине от 10 до 25 см под землей, в которых грызун ищет пищу. Их диета состоит в основном из корней, клубней и луковиц, но иногда животное появляется ночью, чтобы добыть семена и зеленые части растений. Внутри туннелей вертикальные проходы соединяют неглубокие норы с более глубокими коридорами, где устроены отдельные камеры для гнездования, хранения пищи и экскрементов. Влажными осенью и зимой самки строят большие насыпи с камерами, где происходит спаривание и выращивание детенышей.Беременность длится около месяца, а размер помета составляет от одного до пяти.

Образующиеся насыпи указывают на туннели на глубине от 10 до 25 см под землей, в которых грызун ищет пищу. Их диета состоит в основном из корней, клубней и луковиц, но иногда животное появляется ночью, чтобы добыть семена и зеленые части растений. Внутри туннелей вертикальные проходы соединяют неглубокие норы с более глубокими коридорами, где устроены отдельные камеры для гнездования, хранения пищи и экскрементов. Влажными осенью и зимой самки строят большие насыпи с камерами, где происходит спаривание и выращивание детенышей.Беременность длится около месяца, а размер помета составляет от одного до пяти.

Слепые слепыши обитают в юго-восточной Европе, Турции, на Ближнем Востоке и в восточной части Северной Африки у берегов Средиземного моря. Некоторые виды также распространяются на восток до Каспийского моря. Обитая на возвышенностях от равнин ниже уровня моря до высокогорных полян, эти грызуны предпочитают песчаные или суглинистые почвы степей, склонов холмов, сухих кустарников, лесных массивов, лугов, пастбищ, садов и возделываемых полей в районах, которые получают не менее 10 см годового урожая. осадки.Они избегают песчаных или глинистых пустынь.

осадки.Они избегают песчаных или глинистых пустынь.

Существует два рода слепышей: малые, или средиземноморские, слепыши (три вида в роде Nannospalax ) и большие, или украинские, слепыши (пять видов в роде Spalax ). Вместе эти роды составляют подсемейство Spalacinae семейства мышиных (Muridae) отряда Rodentia. Африканские слепыши (род Tachyorytes ) и среднеазиатские слепыши также являются членами семейства Muridae, но не являются близкородственными, так как принадлежат к разным подсемействам.Эволюционная история слепыша в Средиземноморском регионе представлена окаменелостями, уходящим в прошлое от 17 до 19 миллионов лет до эпохи раннего миоцена (от 23,8 до 16,4 миллиона лет назад).

Границы | От мышей к землекопам: видовая модуляция нейрогенеза гиппокампа у взрослых

Введение

Широко признано, что нейрогенез у взрослых ограничен двумя нейрогенными областями в мозге млекопитающих, субвентрикулярной зоной боковых желудочков и субгранулярной зоной гиппокампа (Gage, 2000). Гиппокампальный нейрогенез взрослых (AHN) представляет собой динамический процесс, который вовлечен в когнитивные функции, зависящие от гиппокампа, и были описаны как положительные, так и отрицательные регуляторы AHN (Aimone et al., 2014). Однако большая часть наших знаний основана на исследованиях, проведенных на нескольких лабораторных видах, которые являются сильно инбредными и содержатся в стабильных лабораторных условиях (Kempermann, 2012). Внутренние и внешние признаки диких грызунов, которых не выращивали в лаборатории, могут значительно отличаться от свойств обычных лабораторных животных по таким факторам, как генетическая изменчивость, социальная структура, сложность среды обитания и продолжительность жизни, которые могут влиять на AHN (Kuhn et al. ., 1996; Кемперманн и др., 1997а; Козоровицкий и Гулд, 2004). Следовательно, основные драйверы AHN могут взаимодействовать разнообразными и непредсказуемыми способами, создавая противоположные модели AHN у диких грызунов по сравнению с обычными лабораторными грызунами, или драйверы могут быть совершенно другими.

Гиппокампальный нейрогенез взрослых (AHN) представляет собой динамический процесс, который вовлечен в когнитивные функции, зависящие от гиппокампа, и были описаны как положительные, так и отрицательные регуляторы AHN (Aimone et al., 2014). Однако большая часть наших знаний основана на исследованиях, проведенных на нескольких лабораторных видах, которые являются сильно инбредными и содержатся в стабильных лабораторных условиях (Kempermann, 2012). Внутренние и внешние признаки диких грызунов, которых не выращивали в лаборатории, могут значительно отличаться от свойств обычных лабораторных животных по таким факторам, как генетическая изменчивость, социальная структура, сложность среды обитания и продолжительность жизни, которые могут влиять на AHN (Kuhn et al. ., 1996; Кемперманн и др., 1997а; Козоровицкий и Гулд, 2004). Следовательно, основные драйверы AHN могут взаимодействовать разнообразными и непредсказуемыми способами, создавая противоположные модели AHN у диких грызунов по сравнению с обычными лабораторными грызунами, или драйверы могут быть совершенно другими.

Поскольку лабораторные грызуны часто используются в качестве моделей для медицинских исследований, связанных с заболеваниями, крайне важно понимать их ограничения и понимать, что история жизни может влиять на результаты экспериментов.Хотя функциональное значение AHN может перекрываться в различных таксономических группах, его адаптивное значение может значительно различаться для разных таксонов. Действительно, были обнаружены существенные различия в степени и величине нейрогенеза между мышами и людьми (Jessberger and Gage, 2014). Следовательно, исследование видов, отличных от обычных лабораторных животных, с другими характеристиками, может обеспечить полезную сравнительную основу для изучения адаптивных преимуществ AHN.

Цель этой работы — подчеркнуть, что как внутренние, так и внешние признаки нетрадиционных видов грызунов могут значительно отличаться от свойств обычных лабораторных животных и могут очень по-разному влиять на модуляцию AHN в зависимости от конкретных требований вида. Соответствующим примером являются африканские землекопы, группа подземных грызунов, эндемичных для Африки. Африканские землекопы — это кроты-грызуны, принадлежащие к семейству Bathyergidae, которые радикально отличаются от лабораторных грызунов по ряду параметров, таких как экологическая ниша, социальная структура, поведение и продолжительность жизни (рис. 1). Эти факторы будут сравниваться у лабораторных грызунов и землекопов, чтобы получить представление о различиях в адаптивной ценности нейрогенеза у двух групп грызунов.

Соответствующим примером являются африканские землекопы, группа подземных грызунов, эндемичных для Африки. Африканские землекопы — это кроты-грызуны, принадлежащие к семейству Bathyergidae, которые радикально отличаются от лабораторных грызунов по ряду параметров, таких как экологическая ниша, социальная структура, поведение и продолжительность жизни (рис. 1). Эти факторы будут сравниваться у лабораторных грызунов и землекопов, чтобы получить представление о различиях в адаптивной ценности нейрогенеза у двух групп грызунов.

Рис. 1. (A) Одиночный слепыш. (B) Колония социальных дамаралендских землекопов.

Нейрогенез в обычных лабораторных моделях грызунов

Нейрогенез гиппокампа взрослых (AHN) широко изучался на лабораторных грызунах как в контексте базального, так и экспериментально манипулируемого уровней AHN. Выявлены как положительные, так и отрицательные регуляторы нейрогенеза, некоторые факторы зависят от контекста и могут служить как положительными, так и отрицательными регуляторами. Факторы, упомянутые ниже, ни в коем случае не являются полным обзором всех потенциальных регулирующих органов, а лишь теми, которые считаются важными для последующего обсуждения.

Факторы, упомянутые ниже, ни в коем случае не являются полным обзором всех потенциальных регулирующих органов, а лишь теми, которые считаются важными для последующего обсуждения.

Сложность среды обитания

Лабораторные животные часто живут в относительно постоянной среде обитания, лишенной многих внешних факторов, которые могут повлиять на их биологию. Несколько исследований продемонстрировали увеличение AHN у лабораторных грызунов в ответ на обогащенную среду (Kempermann et al., 1997b, 1998; Nillson et al., 1999; Brown et al., 2003). Сложность среды обитания увеличивает потребность в поведенческой гибкости (Amrein, 2015), поэтому у свободноживущих видов грызунов, живущих в очень сложных средах обитания, было показано гораздо более высокий нейрогенез по сравнению с животными, населяющими менее сложные среды обитания (Amrein et al., 2007; Garthe). и др., 2009; Кавен и др., 2013).

Социальная среда

Социальная среда лабораторных животных может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на нейрогенез, в зависимости от обстоятельств. Лабораторные грызуны, такие как мыши и крысы, обычно являются коллективными видами, и было показано, что социальные взаимодействия значительно влияют на регуляцию нейрогенеза взрослых в гиппокампе (Fowler et al., 2008; Lieberwirth and Wang, 2012). Социальный статус может влиять на скорость нейрогенеза, при этом у лабораторных грызунов животные с более высоким статусом обычно демонстрируют больший нейрогенез, чем животные с более низким социальным статусом (Gould et al., 1997, 1998; Kozorovitskiy and Gould, 2004; Thomas et al. ., 2007; Ву и др., 2014). Различия в уровнях эстрогена могут быть основным механизмом, ответственным за различия в AHN между доминирующими и подчиненными животными. Доминирующие животные обычно имеют более высокую вероятность размножения, а размножающиеся особи обычно демонстрируют более высокий уровень эстрогена. Было показано, что эстроген играет роль в пролиферации, выживании, а также активации новых нейронов (Fowler et al., 2008). После овариэктомии AHN уменьшилась, но это могло быть устранено заменой эстрогена (Tanapat et al.

Лабораторные грызуны, такие как мыши и крысы, обычно являются коллективными видами, и было показано, что социальные взаимодействия значительно влияют на регуляцию нейрогенеза взрослых в гиппокампе (Fowler et al., 2008; Lieberwirth and Wang, 2012). Социальный статус может влиять на скорость нейрогенеза, при этом у лабораторных грызунов животные с более высоким статусом обычно демонстрируют больший нейрогенез, чем животные с более низким социальным статусом (Gould et al., 1997, 1998; Kozorovitskiy and Gould, 2004; Thomas et al. ., 2007; Ву и др., 2014). Различия в уровнях эстрогена могут быть основным механизмом, ответственным за различия в AHN между доминирующими и подчиненными животными. Доминирующие животные обычно имеют более высокую вероятность размножения, а размножающиеся особи обычно демонстрируют более высокий уровень эстрогена. Было показано, что эстроген играет роль в пролиферации, выживании, а также активации новых нейронов (Fowler et al., 2008). После овариэктомии AHN уменьшилась, но это могло быть устранено заменой эстрогена (Tanapat et al. , 1999). Пролиферация клеток в зубчатой извилине (DG) гиппокампа самок лабораторных крыс также колеблется в соответствии с эстральным циклом, с более высокой пролиферацией клеток, когда присутствует больше эстрогена (Tanapat et al., 1999).

, 1999). Пролиферация клеток в зубчатой извилине (DG) гиппокампа самок лабораторных крыс также колеблется в соответствии с эстральным циклом, с более высокой пролиферацией клеток, когда присутствует больше эстрогена (Tanapat et al., 1999).

Гормоны стресса могут оказывать положительное или отрицательное влияние на AHN, в зависимости от типа стрессора и того, является ли стресс острым или хроническим (Schoenfeld and Gould, 2012). Высокий уровень кортикостерона в ответ на социальную изоляцию вызывает снижение нейрогенеза, а также снижает эффективность других поведенческих тестов (Stranahan et al., 2006). Этот эффект у женщин сильнее, чем у мужчин (Westenbroek et al., 2004). Напротив, упражнения (бег) вызывают более низкие уровни кортикостерона и связаны с увеличением AHN (Stranahan et al., 2006).

Эпоха

Возраст обычно рассматривается как мощный негативный регулятор AHN, поскольку наблюдается резкое снижение нейрогенеза, которое, по-видимому, связано с возрастом у большинства исследованных млекопитающих, включая лабораторных грызунов (Kuhn et al. , 1996; Amrein et al., 2004; Бен Абдаллах и др., 2010). Это подавление нейрогенеза не коррелирует с окружающей средой или другими видоспецифичными чертами, такими как продолжительность жизни или стратегия развития (Amrein et al., 2004). Технически это снижение происходит относительно рано в жизни, после чего уровень нейрогенеза остается относительно стабильным.

, 1996; Amrein et al., 2004; Бен Абдаллах и др., 2010). Это подавление нейрогенеза не коррелирует с окружающей средой или другими видоспецифичными чертами, такими как продолжительность жизни или стратегия развития (Amrein et al., 2004). Технически это снижение происходит относительно рано в жизни, после чего уровень нейрогенеза остается относительно стабильным.

Познавательная деятельность

Большое количество исследований предполагает наличие связи между обучением, памятью и нейрогенезом у взрослых. Первоначальные исследования показали, что обучение увеличивает нейрогенез в гиппокампе (Gould et al., 1999a,b), что соответственно улучшает пространственную память (Snyder et al., 2005; Winocur et al., 2006). В свою очередь, нарушения обучения связаны со снижением нейрогенеза гиппокампа (Lemaire et al., 2000). Однако более свежие данные свидетельствуют о том, что это в значительной степени зависит от вида и контекста, и результаты не всегда согласуются (Dobrossy et al., 2003; Jaholkowski et al. , 2009; Groves et al., 2013; Duarte-Guterman et al., 2015). В некоторых случаях нейрогенез вообще не влияет на пространственную память (Groves et al., 2013). Смешанные результаты могут быть связаны с типом проведенных поведенческих тестов, историей и возрастом животных или комбинацией факторов.

, 2009; Groves et al., 2013; Duarte-Guterman et al., 2015). В некоторых случаях нейрогенез вообще не влияет на пространственную память (Groves et al., 2013). Смешанные результаты могут быть связаны с типом проведенных поведенческих тестов, историей и возрастом животных или комбинацией факторов.

Сравнение лабораторных моделей с моделью слепыша

Некоторые факторы, которые могут влиять на AHN у грызунов, проявляют сходные черты в моделях лабораторных грызунов и модели землекопов, с той разницей, что они встречаются естественным образом у землекопов, но индуцируются человеком у лабораторных грызунов. Другие факторы явно различаются для двух моделей.

Сложность среды обитания

Сложность среды обитания или ее отсутствие могут влиять на AHN у грызунов в зависимости от потребности в поведенческой гибкости (Amrein, 2015). Лабораторные грызуны, вероятно, адаптировались к своей относительно однородной и ограниченной лабораторной среде обитания в течение многих поколений в неволе с сопутствующими изменениями в поведенческих потребностях (Toth et al. , 2011). Несмотря на иной пространственный контекст, запечатанные системы нор землекопов лишены света и лишены многих других сенсорных сигналов, доступных наземным грызунам (Burda et al., 1990). Таким образом, землекопы представляют собой модель, которая естественным образом обитает в однородной среде. Кроме того, даже упрощенная среда обитания землекопов показывает межвидовые различия по длине и сложности туннелей в зависимости от социальной структуры вида, что дает возможность для сравнения.

, 2011). Несмотря на иной пространственный контекст, запечатанные системы нор землекопов лишены света и лишены многих других сенсорных сигналов, доступных наземным грызунам (Burda et al., 1990). Таким образом, землекопы представляют собой модель, которая естественным образом обитает в однородной среде. Кроме того, даже упрощенная среда обитания землекопов показывает межвидовые различия по длине и сложности туннелей в зависимости от социальной структуры вида, что дает возможность для сравнения.

Социальная структура

Лабораторных мышей и крыс обычно относят к социальным и полигамным, но социальная структура не является жестко фиксированной (Lund, 1975; Hedrich, 2012).Как таксономическая группа слепыши демонстрируют гораздо более разнообразную и сложную социальную организацию по сравнению с лабораторными животными. Батиергиды демонстрируют широкий спектр социальности в рамках одного таксономического семейства, от строго одиночных до высокосоциальных видов (Faulkes et al. , 1997). Одиночные виды, как правило, полигамны, тогда как социальные виды, как правило, более моногамны. Социальные землекопы живут семейными группами, в которых наблюдается отчетливое репродуктивное разделение труда (Jarvis, 1981; Bennett, 1988). Размножение ограничено одной самкой и одним или двумя самцами, в то время как остальная часть колонии состоит из перекрывающихся поколений подчиненных животных, репродуктивно подавленных.Слепые крысы размножаются совместно, а неразмножающиеся особи помогают в воспитании потомства и поддержании системы туннелей (Jarvis, 1981; Bennett, 1988). Колонии общественных землекопов демонстрируют линейную иерархию доминирования, при которой более крупные животные доминируют над более мелкими (Jacobs et al., 1991), но размножающиеся животные всегда доминируют над неразмножающимися. Было показано, что у других грызунов как доминирование, так и репродуктивный статус влияют на AHN (Tanapat et al., 1999; Козоровицкий, Гулд, 2004).Таким образом, различия в социальных структурах между видами и различия в статусе внутри видов в модели землекопов предоставляют широкие возможности для эмпирической проверки прогнозов в сравнительных условиях.

, 1997). Одиночные виды, как правило, полигамны, тогда как социальные виды, как правило, более моногамны. Социальные землекопы живут семейными группами, в которых наблюдается отчетливое репродуктивное разделение труда (Jarvis, 1981; Bennett, 1988). Размножение ограничено одной самкой и одним или двумя самцами, в то время как остальная часть колонии состоит из перекрывающихся поколений подчиненных животных, репродуктивно подавленных.Слепые крысы размножаются совместно, а неразмножающиеся особи помогают в воспитании потомства и поддержании системы туннелей (Jarvis, 1981; Bennett, 1988). Колонии общественных землекопов демонстрируют линейную иерархию доминирования, при которой более крупные животные доминируют над более мелкими (Jacobs et al., 1991), но размножающиеся животные всегда доминируют над неразмножающимися. Было показано, что у других грызунов как доминирование, так и репродуктивный статус влияют на AHN (Tanapat et al., 1999; Козоровицкий, Гулд, 2004).Таким образом, различия в социальных структурах между видами и различия в статусе внутри видов в модели землекопов предоставляют широкие возможности для эмпирической проверки прогнозов в сравнительных условиях.

Возраст и долголетие

Лабораторные мыши и крысы имеют максимальную продолжительность жизни менее 5 лет (Горбунова и др., 2008), тогда как их свободноживущие собратья могут иметь гораздо более короткую продолжительность жизни. Слепые крысы такого же размера, особенно общественные виды, могут достигать возраста, в три-шесть раз превышающего возраст лабораторных животных.В неволе для общественных слепышей Fukomys зарегистрирован возраст 16 лет (Dammann et al., 2011), а для голых землекопов ( Heterocephalus glaber ) — 32 года (Buffenstein, Jarvis, 2002). ). Экспоненциальное снижение AHN очевидно как у долгоживущих, так и у короткоживущих видов, но более медленное созревание долгоживущих видов может предоставить большее окно для экспериментальных манипуляций с исходным AHN.

Нейрогенез у землекопов

Морфологически зубчатая извилина слепыша сравнительно меньше, чем у других грызунов, с меньшим количеством зернистых клеток (Amrein et al. , 2014). У землекопов в целом очень низкий уровень нейрогенеза в гиппокампе (Amrein et al., 2014; Penz et al., 2015; Oosthuizen, Amrein, 2016). Нормализованное количество пролиферирующих клеток слепыша сравнимо с таковым у других грызунов, однако нормированное количество молодых нейронов ниже (Amrein et al., 2014).

, 2014). У землекопов в целом очень низкий уровень нейрогенеза в гиппокампе (Amrein et al., 2014; Penz et al., 2015; Oosthuizen, Amrein, 2016). Нормализованное количество пролиферирующих клеток слепыша сравнимо с таковым у других грызунов, однако нормированное количество молодых нейронов ниже (Amrein et al., 2014).

Сложность среды обитания

Более низкая выживаемость молодых нейронов у землекопов подтверждает зависимую от среды обитания модуляцию нейрогенеза. Сложность среды обитания систем нор землекопов очень низка по сравнению с очень сложной трехмерной средой обитания грызунов, обитающих на поверхности.Закрытые системы нор землекопов лишены внешних сигналов и поэтому представляют собой очень однородную и стабильную среду обитания (Burda et al., 1990).

Несмотря на общую низкую сложность среды обитания, длина и сложность нор землекопов различаются у разных видов и зависят от ряда факторов, включая социальность, тип среды обитания, доступность ресурсов и плотность популяции (Le Comber et al. , 2002). Системы нор дамаралендского землекопа ( Fukomys damarensis ) могут достигать до 2 км в длину (Bennett and Faulkes, 2000), в то время как системы нор одиночных видов, таких как капский землекоп ( Georychus capensis ), обычно намного короче (Thomas et al., 2012). В контексте подземной ниши очевидны межвидовые различия в нейрогенезе гиппокампа, которые согласуются с относительной длиной и сложностью нор у разных видов. Социальные и одиночные виды имеют одинаковое количество клеток-зерен, несмотря на различия в размерах у видов [Мыс: 150–200 г; Хайвельд ( Cryptomys hottentotus pretoriae ; промежуточный социальный вид): 80–120 г; Дамараленд: 120–150 г; Беннет и Фолкс, 2000, перс.obs.], однако у слепышей Highveld и Damaraland количество пролиферирующих клеток больше, чем у слепышей Cape (окраска Ki67) (Amrein et al., 2014; Oosthuizen and Amrein, 2016). Количество молодых нейронов сильно различается внутри вида, поэтому количество молодых нейронов у отдельных видов несколько перекрывается.

, 2002). Системы нор дамаралендского землекопа ( Fukomys damarensis ) могут достигать до 2 км в длину (Bennett and Faulkes, 2000), в то время как системы нор одиночных видов, таких как капский землекоп ( Georychus capensis ), обычно намного короче (Thomas et al., 2012). В контексте подземной ниши очевидны межвидовые различия в нейрогенезе гиппокампа, которые согласуются с относительной длиной и сложностью нор у разных видов. Социальные и одиночные виды имеют одинаковое количество клеток-зерен, несмотря на различия в размерах у видов [Мыс: 150–200 г; Хайвельд ( Cryptomys hottentotus pretoriae ; промежуточный социальный вид): 80–120 г; Дамараленд: 120–150 г; Беннет и Фолкс, 2000, перс.obs.], однако у слепышей Highveld и Damaraland количество пролиферирующих клеток больше, чем у слепышей Cape (окраска Ki67) (Amrein et al., 2014; Oosthuizen and Amrein, 2016). Количество молодых нейронов сильно различается внутри вида, поэтому количество молодых нейронов у отдельных видов несколько перекрывается.

Социальный статус

Несмотря на низкую скорость нейрогенеза, степень нейрогенеза в гиппокампе, зависящая от статуса, очевидна у социальных землекопов Дамараленда.По-видимому, в отличие от результатов лабораторных грызунов, размножающиеся самки или королевы имеют меньшее количество как пролиферирующих клеток, так и молодых нейронов по сравнению с подчиненными членами колонии (Oosthuizen and Amrein, 2016) (рис. 2). Аналогичное явление наблюдается у голого землекопа, где у размножающихся животных было обнаружено значительно меньше молодых нейронов, визуализируемых с помощью иммунореактивных нейронов с двойным кортином (DCX), по сравнению с неразмножающимися животными (Peragine et al., 2014). Дифференциальная АГН у размножающихся и не размножающихся слепышей потенциально может иметь эндокринологическую основу.Было показано, что как репродуктивные гормоны, так и гормоны стресса модулируют нейрогенез у лабораторных грызунов (Cameron and Gould, 1994; Gould and Tanapat, 1999; Tanapat et al. , 1999).

, 1999).

Рисунок 2 . Графики рассеяния относительного возраста x массы тела, общего количества зернистых клеток x относительного возраста и пролиферации x молодых нейронов у слепышей Дамараленда. (A) Масса тела дамараландского землекопа не увеличивается с относительным возрастом, (B) общее количество зернистых клеток остается стабильным с относительным возрастом, и (C) диаграмма разброса пролиферирующих клеток (Ki67) и молодые нейроны (PSA-NCAM) у доминирующих и подчиненных дамараландских землекопов (изменено из (Oosthuizen and Amrein, 2016), с разрешения Elsevier).

У высокосоциальных видов, таких как дамаралендский землекоп и голый землекоп, размножающиеся самки имеют более высокие уровни эстрогена по сравнению с неразмножающимися животными (Bennett and Jarvis, 1988; Faulkes et al., 1990; Bennett, 1994). , таким образом, можно было бы также ожидать активацию нейрогенных клеток, хотя верно и обратное (Peragine et al. , 2014; Oosthuizen and Amrein, 2016). В случае землекопов эстроген, по-видимому, скорее подавляет AHN. Точно так же пролиферация клеток подавляется в зубчатой извилине самок луговых полевок в период размножения, когда присутствуют высокие уровни эстрогена, по сравнению с самками вне сезона размножения, хотя у репродуктивно активных самок выживает больше клеток (Galea and McEwen, 1999). ; Ормерод и Галеа, 2001).Потенциальный механизм несоответствия эффекта эстрогена на AHN может быть связан с плотностью рецептора эстрогена α в зубчатой извилине. У полевок эстроген увеличивал плотность рецептора эстрогена α (ERα) (Fowler et al., 2005), однако это увеличение было специфичным для региона, и в зубчатой извилине не наблюдалось различий. У слепышей неразмножающиеся самки дамараландского землекопа экспрессируют более низкие уровни ERα по сравнению с производителями в областях мозга, важных для размножения (Voigt et al., 2014). Плотность ERα до сих пор не исследовалась в DG слепышей, но потенциально может также демонстрировать дифференциальную экспрессию между племенными и немножественными землекопами.

, 2014; Oosthuizen and Amrein, 2016). В случае землекопов эстроген, по-видимому, скорее подавляет AHN. Точно так же пролиферация клеток подавляется в зубчатой извилине самок луговых полевок в период размножения, когда присутствуют высокие уровни эстрогена, по сравнению с самками вне сезона размножения, хотя у репродуктивно активных самок выживает больше клеток (Galea and McEwen, 1999). ; Ормерод и Галеа, 2001).Потенциальный механизм несоответствия эффекта эстрогена на AHN может быть связан с плотностью рецептора эстрогена α в зубчатой извилине. У полевок эстроген увеличивал плотность рецептора эстрогена α (ERα) (Fowler et al., 2005), однако это увеличение было специфичным для региона, и в зубчатой извилине не наблюдалось различий. У слепышей неразмножающиеся самки дамараландского землекопа экспрессируют более низкие уровни ERα по сравнению с производителями в областях мозга, важных для размножения (Voigt et al., 2014). Плотность ERα до сих пор не исследовалась в DG слепышей, но потенциально может также демонстрировать дифференциальную экспрессию между племенными и немножественными землекопами. У голых землекопов не удалось выявить существенных взаимосвязей между циркулирующими половыми стероидами и DCX (Peragine et al., 2014), однако это не исключает потенциальных различий в пролиферирующих клетках или рецепторах для гормонов.

У голых землекопов не удалось выявить существенных взаимосвязей между циркулирующими половыми стероидами и DCX (Peragine et al., 2014), однако это не исключает потенциальных различий в пролиферирующих клетках или рецепторах для гормонов.