Сорная Трава Семейства Злаковых, Похожая На Просо 8 Букв

Решение этого кроссворда состоит из 8 букв длиной и начинается с буквы П

Ниже вы найдете правильный ответ на Сорная трава семейства злаковых, похожая на просо 8 букв, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

ответ на кроссворд и сканворд

Пятница, 5 Июля 2019 Г.

ПРОСЯНКА

предыдущий следующий

ты знаешь ответ ?

ответ:

связанные кроссворды

- Просянка

- Птица семейства овсянковых 8 букв

- Птица 8 букв

- Луговая птица семейства овсянковых 8 букв

Список сорняков с фото и названиями

Сорная трава, сорняки не зря происходят от слова «сор». Любой владелец участка, видя эту «армию захватчиков» готов сражаться с ними до последнего, но победить сорняки окончательно не получается ни у кого.

Любой владелец участка, видя эту «армию захватчиков» готов сражаться с ними до последнего, но победить сорняки окончательно не получается ни у кого.

Их не поливают, не рыхлят, не подкармливают в отличие от культурных растений, а они растут, цветут и десятками тысяч рассеивают свои семена.

Для меня проблема прополки сорняков на грядках особой трудности не представляла, но когда я высадила плантацию малины в несколько тысяч кустов, пришлось изучать эту тему основательно.

Малина не выносит сорной растительности и начинает болеть из-за того, что ей не хватает влаги, хотя плантация под капельным поливом, питательных веществ и свободного пространства.

Воду, подкормки, место под солнцем, все это методично и нагло захватывал сорняк. Кроме того, любая сорная трава – это убежище для насекомых — вредителей и их потомства, которых тоже достаточно.

Полоть пришлось, причем вручную, практически еженедельно, и каждый раз это были новые виды сорняков.

Изучая их биологические особенности, я теперь знаю, в какое время вырастает тот или иной вид, как успеть не дать разрастись корневищам, какой сорняк самый опасный, а из какого можно сделать лекарственный отвар.

В статье будут описаны самые распространенные сорняки, которые встречаются практически во всех регионах страны и мне они все знакомы не по картинкам.

Содержание статьи

- Краткая характеристика

- Виды сорняков

- Пырей ползучий

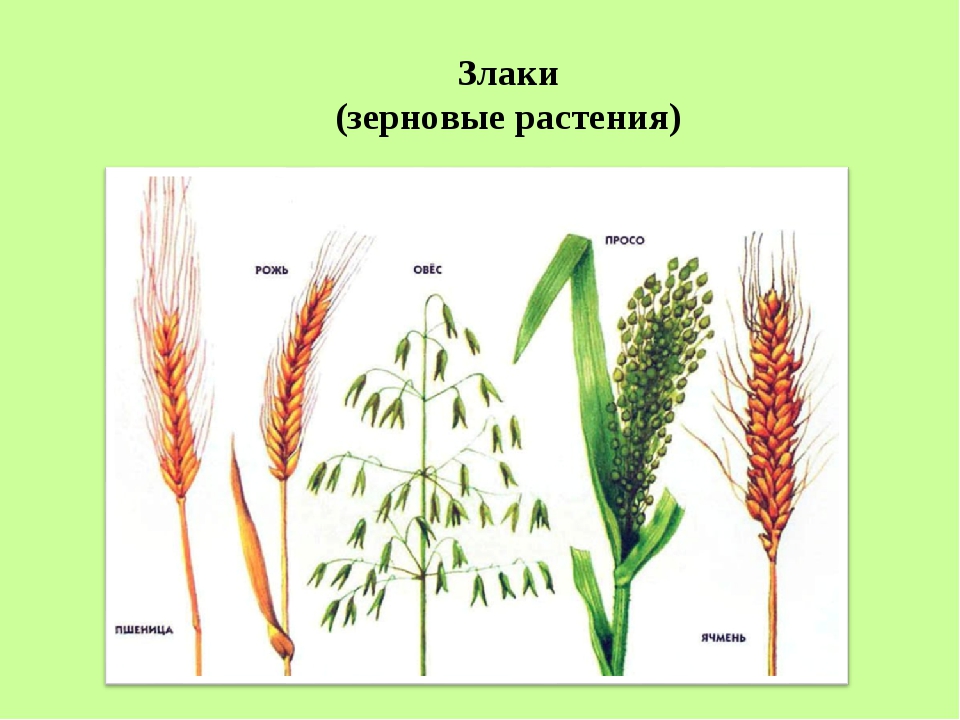

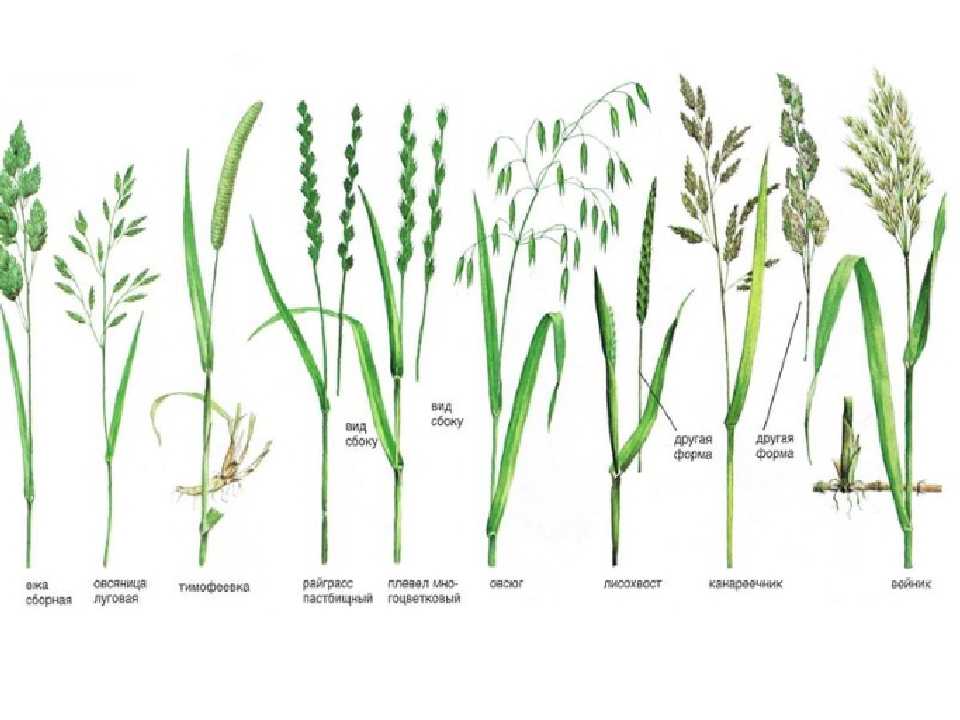

- Ежовник или куриное просо

- Портулак огородный

- Мокрица, звездочка

- Повилика

- Марь белая (лебеда)

- Свинорой

- Чертополох

- Борщевик

- Амброзия

Краткая характеристика

Сорняки – это растения, обладающие максимально высоким уровнем выживаемости. Они растут на любых почвах, их семена летучи и распространяются на большие расстояния, а количество в сотни раз превышает количество семян любого культурного растения.

Они могут несколько лет находиться в земле, не теряя всхожести. Весной они первые пробиваются из-под земли, их корни могут уходить вглубь на несколько метров. Они приспосабливаются к любым неблагоприятным условиям, живучи и неистребимы.

Вред от них огромен:

- Поглощают воду и питательные вещества из почвы;

- Глушат растения и уменьшают урожайность;

- Засоряют сельскохозяйственные площади, особенно зерновых культур;

- Переопыляют культурные растения, снижая их сортовые качества;

- Являются источником заболеваний и размножения вредителей;

- Могут стать причиной отравлений у животных.

Но сорные травы могут быть и полезны человеку. Многие сорняки используются как лекарственное сырье: лопух, васильки, мать и мачеха, крапива.

По ним можно судить о состоянии почвы: на почвах с повышенной кислотностью разрастается хвощ, мокрица, подорожник и щавель, на истощенных грунтах – бессмертник, мох и лишайники, а пастушья сумка и ромашка сигнализируют, что с почвой все в порядке. Скошенные сорняки могут использоваться как мульча или компост.

Виды сорняков

Сорняки классифицируют по нескольким параметрам.

По продолжительности жизненного цикла сорняки бывают малолетние, которые делятся на однолетние и двухлетние и многолетние. Малолетние размножаются семенами, многолетние – вегетативно и семенами, срок жизни многолетних сорняков – до 4-5 лет.

Кроме продолжительности жизненного цикла сорняки делятся по способу размножения и способу питания. Разделяют их и по месту произрастания: огородные и газонные.

Каждый из видов имеет свои специфические особенности и, только зная это, можно успешно бороться с их «нашествием» на огородах и в садах.

Пырей ползучий

Пырей ползучий (народное название – дандур) относится к злаковым сорнякам. Если он появился на огороде, необходимо принимать экстренные меры. Не зря в переводе с латинского языка растение имеет название « огонь полей».

Пырей имеет очень длинные корни, до 15 метров, похожие на шнуры, благодаря которым он вытягивает из почвы воду, быстро забирает все питательные элементы, истощает грунт и вытесняет другие растения.

Вырвать его с корнем до конца практически невозможно, только с помощью глубокой перекопки. Растет повсеместно, не вымерзает. На пшеничных полях может снизить урожайность до 500 кг с гектара.

Ежовник или куриное просо

Злаковый сорняк, предпочитает грядки с морковью, свеклой, сильно засоряет поля подсолнечника. При регулярных дождях разрастается и «глушит» молодые ростки культурных растений. Вырывается легко вместе с корнями. Предпочитает орошаемые почвы, теплый климат.

Развивается позднее других сорняков, поэтому можно потерять бдительность и не заметить, как он распространился на грядках с овощами и картофелем. Чрезвычайно живуч, даже кусочки скошенного сорняка могут укореняться.

Чрезвычайно живуч, даже кусочки скошенного сорняка могут укореняться.

Вырванное и завядшее растение может восстановиться на сырых почвах, пуская придаточные корешки. Является злостным сорняком на рисовых полях.

Портулак огородный

Однолетнее растение с ветвящимися стеблями, которые разрастаются и могут покрывать большую площадь. Распространен в южных регионах страны, так как для произрастания необходим теплый, влажный климат. Листья мясистые, толстые. Цветет мелкими желтыми цветочками, медонос.

Семена находятся в коробочке, которая лопается и они разлетаются на расстояние до 3 метров. Засухоустойчив, не выносит тени, не требователен к почве. Используется в народной медицине.

Мокрица, звездочка

Существует около 10 разновидностей мокрицы, она может быть однолетней и многолетней. Первые всходы пробиваются ранней весной, и уже через пару недель мокрица покрывает площадь грядки сплошным ковром. Размножается очень быстро, сбрасывая семена 2 раза за сезон, количеством до 25000 штук.

Размножается очень быстро, сбрасывая семена 2 раза за сезон, количеством до 25000 штук.

Цветет мелкими белыми цветами. Больше всего от нее страдают посевы моркови, свеклы, петрушки. В народе говорят, что для того, чтобы мокрица ушла с огорода, надо съесть несколько ее листиков.

Бороться с ней надо все лето. В старину по ней предсказывали, какая будет погода. Если утром цветки не раскрылись – будет дождь.

Повилика

Один из самых опасных врагов на участке – повилика. Ее еще называют огородной путаницей или желтой паутиной. Она не имеет корней и листьев, и существовать без растения донора не может. Обвивая растение, начинает пить его сок, прицепляясь к нему с помощью присосок.

Существует более 200 разновидностей повилики, только в Подмосковье растет льняная, клеверная, европейская и тимьяновая виды.

Очень живуча, семена могут ждать своего часа в земле 5-6 лет, а ее обрывки на поверхности почвы остаются жизнеспособными около месяца. Ядовита, переносит на растения вирусные болезни, вызывает гибель скота.

Марь белая (лебеда)

Лебеда представлена 250 разновидностями, в России наиболее распространенной является лебеда раскидистая. Растение может достигать 1,5 метров в высоту, корни не углублены, поэтому удалять ее достаточно легко.

Листья — с беловатым налетом, как будто присыпанные мукой, поэтому ее часто называют «мучной травой». Дает в сезон сотни тысяч семян, которые всходят в разные сроки.

Используется в фитотерапии как антибактериальное и слабительное средство, является аллергеном. Применяется в кулинарии как добавка в салаты и супы.

Свинорой

Сорняк получил свое название из-за способности побегов зарываться в землю для образования новых корней, а затем вновь выходить на поверхность, формируя листья. Побеги расползаются по поверхности почвы очень быстро, вытесняя не только культурные растения, но и другие сорняки.

Предпочитает жаркий климат, засухоустойчив. Особенно опасен он на плантациях хлопчатника и винограда. Искоренить его можно только многократной глубокой вспашкой с обязательным «прочесыванием» грунта. Корни используют в мочегонных сборах.

Корни используют в мочегонных сборах.

Чертополох

Чертополох (чертогон) – один из самых колючих сорняков на участках, распространен повсеместно, его часто путают с татарником колючим, но это разные растения. У чертополоха есть удивительное свойство: в солнечную погоду его колючки расходятся в стороны, а в пасмурную прижимаются к корзинке цветка.

Растение считается магическим талисманом, который предохраняет от приворота и сглаза. По поверьям любит вырастать у домов злых людей. Вырастает до 2 метров, имеет острые, длинные колючки.

Широко применяется в фармакологии как средство от бронхита, геморроя, головной боли, расстройстве памяти.

Борщевик

Один из самых опасных для здоровья человека является сорное растение борщевик. В послевоенное время борщевик выращивали как кормовое растение для скота по приказу Сталина, но вскоре отказались от этого, так как молоко коров становилось горьким.

Сегодня в разных странах существуют Государственные программы по борьбе с борщевиком, который у нас в диком виде растет в Центральных регионах, на Урале, в Сибири. Только в Подмосковье заражены борщевиком 16 тысяч гектаров.

Только в Подмосковье заражены борщевиком 16 тысяч гектаров.

Растение многолетнее, вырастает до 3 метров, переносит заморозки до -10°С и жару до +40°С, внешне выглядит как гигантский укроп. Все части растения ядовиты, при контакте с ним на коже возникают плохо заживающие ожоги, зафиксированы летальные случаи при большой площади поражения.

Амброзия

На юге страны наиболее ядовитым сорняком является амброзия. Для культурных растений рядом с ней не остается ни воды, ни питательных веществ, они, как правило, погибают. Один куст амброзии дает до 200 тысяч семян, которые не теряют всхожесть несколько лет.

Особо опасна для человека пыльца, которая вызывает острую аллергическую реакцию в виде затрудненного дыхания, высокой температуры, слезотечения и может спровоцировать приступ астмы.

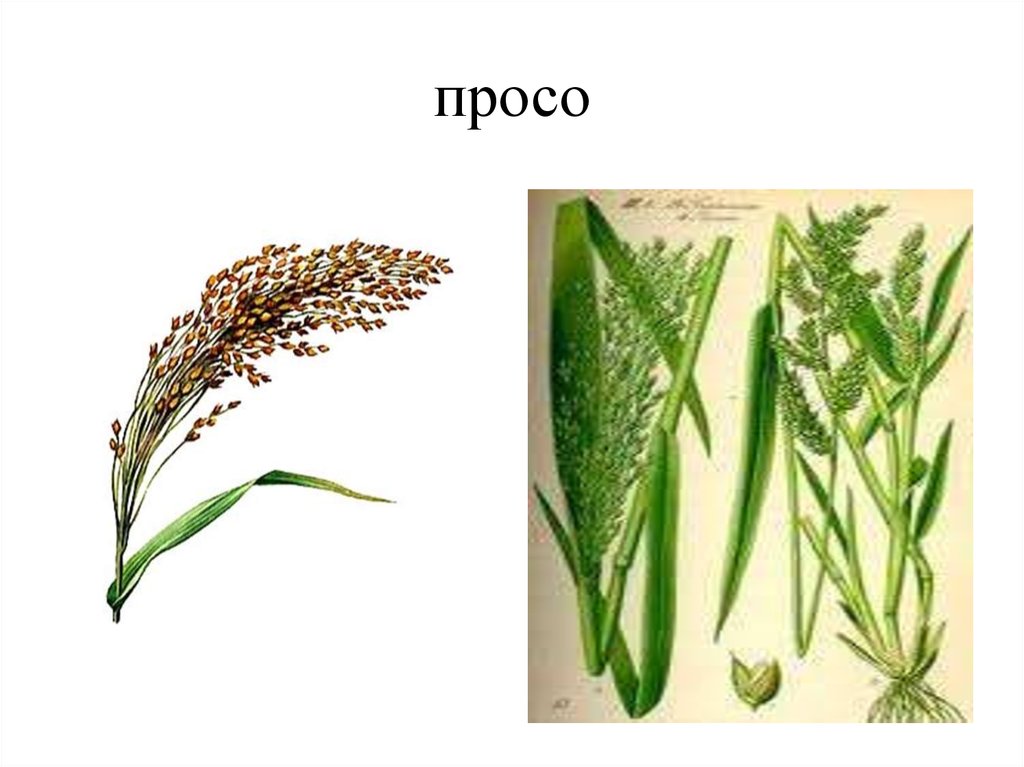

Просо дикорастущее | CALS

Panicum miliaceum L. Изображения вверху: Слева: незрелое соцветие проса дикого проса (Joseph DiTomasovis, Калифорнийский университет, Да). Справа: соцветие дикого проса (Джозеф ДиТомазо, Калифорнийский университет, Дэвис).

Справа: соцветие дикого проса (Джозеф ДиТомазо, Калифорнийский университет, Дэвис).

Другие распространенные названия: просо просо, просо, просо, свиное просо, просо кукурузное, кукурузное, просо паническое

Семейство: семейство злаков, Poaceae

Вид: Высокая прямостоячая однолетняя трава.

Описание: Саженцы прямостоячие. Листья в зародыше свернуты, без ушных раковин, густо опушены короткими жесткими волосками. Язычок представляет собой бахрому из волосков длиной 0,08-0,16 дюйма (0,2-0,4 см), сросшихся у основания. Семя остается прикрепленным к проростку у корня. Взрослые растения достигают 1–4,25 футов (0,3–1,3 м) в высоту. Стебли прямостоячие или иногда поникающие. Воротник бледно-зеленый или белый, частично покрывает стебель. Ножны открытые и густо опушенные. Язычок похож на язычок сеянца. Листья 4-12 дюймов (10-30 см) в длину и 0,25-1 дюйм (0,6-2,5 см) в ширину с заметной, сильно ребристой бледно-зеленой или белой средней жилкой. Листья редко или густо покрыты длинными волосками (иногда безволосыми). Корни мочковатые. 9Соцветие 0004 представляет собой верхушечную, 8-30 см длиной, от вертикальной до наклонной, ветвящуюся метелку, которая остается частично заключенной в листе. Ветви метелки от гладких до шероховатых. Колоски располагаются поодиночке на концах ветвей, имеют длину 0,18–0,21 дюйма (0,46–0,53 см), гладкие, с выступающими зелеными жилками. Каждый колосок дает одно семя , блестящее, гладкое, от белого до красновато-коричневого или черного цвета, длиной 0,13 дюйма (0,33 см) и шириной 0,1 дюйма (0,25 см). Видимое семя включает в себя тонкое, плотное покрытие плодовой ткани.

Листья редко или густо покрыты длинными волосками (иногда безволосыми). Корни мочковатые. 9Соцветие 0004 представляет собой верхушечную, 8-30 см длиной, от вертикальной до наклонной, ветвящуюся метелку, которая остается частично заключенной в листе. Ветви метелки от гладких до шероховатых. Колоски располагаются поодиночке на концах ветвей, имеют длину 0,18–0,21 дюйма (0,46–0,53 см), гладкие, с выступающими зелеными жилками. Каждый колосок дает одно семя , блестящее, гладкое, от белого до красновато-коричневого или черного цвета, длиной 0,13 дюйма (0,33 см) и шириной 0,1 дюйма (0,25 см). Видимое семя включает в себя тонкое, плотное покрытие плодовой ткани.

Сходные виды: Вичий сорняк ( Panicum capillare L.) и осенний метельчатый ( Panicum dichotomiflorum Michx.) имеют сходные формы и соцветия с просом диким. Ведьма короче (8-36 дюймов = 20-90 см в высоту) и имеет более мелкие колоски (0,08-0,13 дюйма = 0,20-0,33 см в длину), чем дикое просо. Fall panicum в зрелом возрасте безволосый, а листья сеянцев опушены только с нижней стороны.

Fall panicum в зрелом возрасте безволосый, а листья сеянцев опушены только с нижней стороны.

Примечание: Популяции дикого проса сильно различаются по степени, в которой они отличаются от одомашненной культуры и ведут себя как сорняки. В целом, популяции с черными семенами имеют тенденцию быть более сорными, чем популяции со светлыми семенами (Colosi et al. 19).88).

Управление Севооборот является важным компонентом управления выращиванием дикорастущего проса, поскольку семенные фонды этого вида быстро истощаются без значительного ежегодного внесения семян в почву (Williams and Harvey 2002). Любые растения, которые появляются на люцерне, будут скашиваться до того, как они смогут дать семена, а большинство относительно недолговечных семян погибнет во время дерновой фазы севооборота. Например, исследование, проведенное в Висконсине, показало, что четыре года выращивания люцерны снижают количество всходов, появляющихся в последующем урожае кукурузы, на 80 % (Harvey and McNevin 19). 90). Озимая пшеница очень конкурентоспособна по сравнению с дикорастущим просом, и ее обычно собирают до того, как сорняк может дать семена (Mickelson et al. 2002). Яровые злаки также подавляют этот сорняк, поскольку к моменту его появления они хорошо приживаются (Wilson 1992), и, в принципе, большая часть произведенных семян может быть захвачена или уничтожена во время уборки комбайном. Напротив, кукуруза, соевые бобы и сухие бобы являются слабыми конкурентами дикого проса (Wilson 1992). Однако поздняя весенняя посадка яровых культур может снизить плотность дикорастущего проса по сравнению с более ранними сроками посадки (Harvey and McNevin 19).90). Культуроподобные биотипы более восприимчивы к конкурентному стрессу, чем биотипы с темными семенами (Warwick and Thompson, 1987).

90). Озимая пшеница очень конкурентоспособна по сравнению с дикорастущим просом, и ее обычно собирают до того, как сорняк может дать семена (Mickelson et al. 2002). Яровые злаки также подавляют этот сорняк, поскольку к моменту его появления они хорошо приживаются (Wilson 1992), и, в принципе, большая часть произведенных семян может быть захвачена или уничтожена во время уборки комбайном. Напротив, кукуруза, соевые бобы и сухие бобы являются слабыми конкурентами дикого проса (Wilson 1992). Однако поздняя весенняя посадка яровых культур может снизить плотность дикорастущего проса по сравнению с более ранними сроками посадки (Harvey and McNevin 19).90). Культуроподобные биотипы более восприимчивы к конкурентному стрессу, чем биотипы с темными семенами (Warwick and Thompson, 1987).

По возможности избегайте осенней обработки почвы: относительно крупные семена очень привлекательны для широкого круга хищников семян (Colosi et al. 1988, Mickelson et al. 2002, Peachy and Mallory-Smith 2011), а также более восприимчивы к другим формы гибели вблизи поверхности почвы (Colosi et al. 1988). Даже нарушения почвы, связанного с нулевой обработкой покровных культур, может быть достаточно для защиты семян (Peachy and Mallory-Smith 2011). Однако глубокая обработка почвы весной снизит появление всходов после сезона сильных дождей, а поскольку ежегодная гибель семян высока даже глубоко в почве, относительно небольшое количество семян вернется на глубину всходов после обработки почвы в последующие годы. .

1988). Даже нарушения почвы, связанного с нулевой обработкой покровных культур, может быть достаточно для защиты семян (Peachy and Mallory-Smith 2011). Однако глубокая обработка почвы весной снизит появление всходов после сезона сильных дождей, а поскольку ежегодная гибель семян высока даже глубоко в почве, относительно небольшое количество семян вернется на глубину всходов после обработки почвы в последующие годы. .

Ротационное рыхление может убить значительную часть всходов первого прироста. Рыхление следует проводить непосредственно перед появлением всходов, примерно через 7-10 дней после последней обработки почвы (Mickelson 2002). Некоторые всходы появятся ниже глубины рыхления. Настройте зубчатые прополочные машины, чтобы закопать их сразу после появления всходов. Побег снова прорастет, если его надломить над семенем (Cavers and Kane 1990), поэтому предпочтительнее закапывать саженцы, чем их ломать. При междурядной обработке пропашных культур молодое дикорастущее просо часто улавливается после того, как большинство из них взошло, и может дать до 95% контроль (Wilson 1992). Полное покрытие сеянцев 0,8-дюймовым (2 см) слоем почвы убивает их (Cavers and Kane 1990), поэтому, если возможно, окучивайте ряды культур, пока сеянцы еще маленькие.

Полное покрытие сеянцев 0,8-дюймовым (2 см) слоем почвы убивает их (Cavers and Kane 1990), поэтому, если возможно, окучивайте ряды культур, пока сеянцы еще маленькие.

Дикое просо все еще распространяется на новые поля в большей части своего ареала, и предотвращение новых заражений, особенно черносеменных биотипов, имеет важное значение. Поскольку почвообрабатывающая техника, комбайны и кормоуборочные комбайны являются основными средствами распространения, обработка и уборка зараженных полей осуществляются в последнюю очередь (Mickelson et al. 2002). Точно так же очищайте технику перед перемещением с зараженного поля на чистое. Вырывайте новые очаги и, если растения зацвели, удаляйте их с поля (Mickelson et al. 2002).

Экология Происхождение и распространение: Вид произрастает в Евразии и был одной из первых одомашненных зерновых культур. Первый биотип черного тмина в Северной Америке был обнаружен в Миннесоте и Висконсине в 1970 г. (Colosi and Schaal, 1997) и, вероятно, был завезен из Европы или Азии (Bough et al., 1986). Сорные биотипы, похожие на урожай, по-видимому, развились спонтанно в результате мутации одомашненного проса. Дикое просо в настоящее время встречается на большей части территории США и юга Канады (растения Министерства сельского хозяйства США), но наиболее проблематично с юга Онтарио через Средний Запад и Северо-Запад. Помимо умеренного пояса Северной Америки, он встречается в Средиземноморской Европе и на Ближнем Востоке, в Южной Азии, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке (Holm et al. 19).79)

(Colosi and Schaal, 1997) и, вероятно, был завезен из Европы или Азии (Bough et al., 1986). Сорные биотипы, похожие на урожай, по-видимому, развились спонтанно в результате мутации одомашненного проса. Дикое просо в настоящее время встречается на большей части территории США и юга Канады (растения Министерства сельского хозяйства США), но наиболее проблематично с юга Онтарио через Средний Запад и Северо-Запад. Помимо умеренного пояса Северной Америки, он встречается в Средиземноморской Европе и на Ближнем Востоке, в Южной Азии, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке (Holm et al. 19).79)

Масса семян: 3,87–7,24 мг (Warwick and Thompson 1987), 3,8–5,9 мг (Eberlein et al. 1990).

Покой и прорастание: Покой семян при созревании зависит от биотипа. В отличие от одомашненного проса, у которого к моменту созревания всхожесть составляла 100 %, у трех диких биотипов всхожесть составляла 51–87 %, хотя жизнеспособность семян превышала 99 % (Eberlein et al. , 1990). В другом исследовании только 22% семян были способны прорастать через 10 недель после появления соцветия (Карпентер и Хопен 19).85). Биотипы с темными семенами медленнее поглощают воду и медленнее прорастают, чем биотипы с белыми или золотистыми семенами (Khan et al. 1997). Одомашненное просо прорастает при температуре от 50 до 108 ° F (10–45 ° C) (Baltensperger 1996), оптимальная температура составляет от 68 до 86 ° F (20–30 ° C) (Oelke et al. 1990). Нижний порог прорастания дикого проса составляет 45 ° F (7 ° C) (Wiese and Binning 1987). В полевых условиях всходы начинают появляться через неделю после того, как дневная/ночная температура превысит 77/49.°F (25/9,5 °C) (Андерсон и Нильсен, 1996). Покой преодолевается влажной, холодной температурой 41 ° F (5 ° C) и отсутствием света во время прорастания (Carpenter and Hopen 1985).

, 1990). В другом исследовании только 22% семян были способны прорастать через 10 недель после появления соцветия (Карпентер и Хопен 19).85). Биотипы с темными семенами медленнее поглощают воду и медленнее прорастают, чем биотипы с белыми или золотистыми семенами (Khan et al. 1997). Одомашненное просо прорастает при температуре от 50 до 108 ° F (10–45 ° C) (Baltensperger 1996), оптимальная температура составляет от 68 до 86 ° F (20–30 ° C) (Oelke et al. 1990). Нижний порог прорастания дикого проса составляет 45 ° F (7 ° C) (Wiese and Binning 1987). В полевых условиях всходы начинают появляться через неделю после того, как дневная/ночная температура превысит 77/49.°F (25/9,5 °C) (Андерсон и Нильсен, 1996). Покой преодолевается влажной, холодной температурой 41 ° F (5 ° C) и отсутствием света во время прорастания (Carpenter and Hopen 1985).

Долговечность семян: Как правило, семена из слабозасеянных культуроподобных популяций имеют очень высокую смертность в течение зимы, и ни один из них не переживает вторую зиму. Напротив, популяции черного семени имеют относительно низкий уровень зимней смертности. В Канаде выживаемость популяций черных семян, закопанных на глубине 20 см в течение 11 месяцев, в среднем составляла 40%, и очень немногие семена выживали в течение 42 месяцев (Colosi et al. 19).88). Другое исследование показало, что среднегодовая гибель семян составляет 39% за 54-месячный период (Harvey and McNevin 1990). Эта цифра близка к показателю смертности 42%, полученному в ходе годичного исследования (Davis et al., 2005). Семена лучше выживали в умеренно дренированной почве, чем в хорошо дренированном песке или плохо дренированном суглинке (Colosi et al., 1988). Хищники семян быстро удаляют семена с поверхности почвы (Peachy and Mallory-Smith 2011). Хотя глубокая заделка на глубине 6-8 дюймов (15-20 см) способствует выживанию семян по сравнению с более мелкой заделкой на глубине 2 дюйма (5 см) (Колоси и др. 19).88, Peachy and Mallory-Smith 2011), прирост выживаемости невелик по сравнению со многими другими видами сорняков.

Напротив, популяции черного семени имеют относительно низкий уровень зимней смертности. В Канаде выживаемость популяций черных семян, закопанных на глубине 20 см в течение 11 месяцев, в среднем составляла 40%, и очень немногие семена выживали в течение 42 месяцев (Colosi et al. 19).88). Другое исследование показало, что среднегодовая гибель семян составляет 39% за 54-месячный период (Harvey and McNevin 1990). Эта цифра близка к показателю смертности 42%, полученному в ходе годичного исследования (Davis et al., 2005). Семена лучше выживали в умеренно дренированной почве, чем в хорошо дренированном песке или плохо дренированном суглинке (Colosi et al., 1988). Хищники семян быстро удаляют семена с поверхности почвы (Peachy and Mallory-Smith 2011). Хотя глубокая заделка на глубине 6-8 дюймов (15-20 см) способствует выживанию семян по сравнению с более мелкой заделкой на глубине 2 дюйма (5 см) (Колоси и др. 19).88, Peachy and Mallory-Smith 2011), прирост выживаемости невелик по сравнению со многими другими видами сорняков.

Сезон появления всходов: В Онтарио, Висконсине и Колорадо большинство всходов появляются в конце мая и июне, а некоторые продолжают появляться в конце лета (Colosi et al., 1988, Mickelson et al., 2002, Anderson and Nielsen, 1996). ).

Глубина появления: Средняя глубина появления 1-2 дюйма (2,5-5 см) (Bough and Cavers 1987, Colosi et al. 1988), а максимальная глубина, с которой могут появиться всходы, составляет 5,4 дюйма (13,5 см) (Колоси и др., 1988). Появление с поверхности почвы минимально (Colosi et al. 1988).

Путь фотосинтеза: C4 (Elmore and Paul 1983)

Чувствительность к морозу: Этот вид переносит холод лучше, чем большинство растений C4, но не переносит заморозков (Baltensperger 1996).

Засухоустойчивость: Одомашненное просо, возможно, является наиболее засухоустойчивым из всех злаков, несмотря на неглубокую корневую систему (Baltensperger 1996), и просо дикое также устойчиво к засухе. Молодое дикорастущее просо может переносить по крайней мере 2 недели засухи, и многие растения переживают такую засуху, даже если их наполовину выгребают из почвы (Cavers and Kane 1990).

Молодое дикорастущее просо может переносить по крайней мере 2 недели засухи, и многие растения переживают такую засуху, даже если их наполовину выгребают из почвы (Cavers and Kane 1990).

Микориза: Отчеты отсутствуют, но дикое просо, вероятно, является микоризным, судя по микоризному статусу других видов Panicum (Dhillion and Friese 1994).

Реакция на плодородие: Отсутствует информация о реакции биотипов сорняков на применение питательных веществ. Домашнее просо менее чувствительно к плодородию, чем большинство культур (Baltensperger 19).96). Рекомендуемое внесение азота в количестве 36 фунтов/га (40 кг/га) привело только к увеличению сухого веса от 6 до 40% (Anderson 2000). Этот вид лучше всего себя чувствует на почвах с pH от 5,8 до 6,8 (растения USDA).

Физические требования к почве: Этот вид хорошо приспособлен к почвам со средним и мелким гранулометрическим составом, но плохо растет на почвах с грубым гранулометрическим составом. Он не переносит анаэробные или засоленные почвы (растения USDA).

Он не переносит анаэробные или засоленные почвы (растения USDA).

Ответ на затенение: Эксперименты в Вашингтоне и Иллинойсе выявили отрицательную корреляцию между продуктивностью семян дикого проса и процентом света, перехваченного пологом сахарной кукурузы (Williams et al. 2007). Тем не менее, просо дикорастущее умеренно теневыносливо. Сухой вес уменьшился только примерно на 25% при 47%-ном оттенке. Однако при 90% затенении сухая масса снижалась примерно на 80%, но этот эффект ниже, чем у многих других сорняков. Растения становились значительно выше, но тоньше в тени, что потенциально позволяет им прорастать сквозь навесы культур. Даже при 90-процентном затенении растения по-прежнему дают семена (Carpenter and Hopen 1985).

Чувствительность к помехам: Просо дикорастущее отличается высокой устойчивостью к физическим повреждениям. Измельчение молодых растений тракторными шинами или повторное скашивание мало влияли на приживаемость или последующий рост. Многие растения даже пережили ротационную обработку почвы или дискование. В контролируемых экспериментах даже полное удаление либо корней (ниже семени), либо побегов мало влияло на выживаемость проростков на стадии 3 или 6 листьев, и даже на стадиях 1 и 2 листа многие растения восстанавливались после сильного повреждения. Однако лишь очень немногие растения восстановились после полного захоронения под слоем почвы толщиной 0,8 дюйма (2 см). (Кейверс и Кейн 1990)

Многие растения даже пережили ротационную обработку почвы или дискование. В контролируемых экспериментах даже полное удаление либо корней (ниже семени), либо побегов мало влияло на выживаемость проростков на стадии 3 или 6 листьев, и даже на стадиях 1 и 2 листа многие растения восстанавливались после сильного повреждения. Однако лишь очень немногие растения восстановились после полного захоронения под слоем почвы толщиной 0,8 дюйма (2 см). (Кейверс и Кейн 1990)

Время от появления всходов до размножения: Созревание происходит быстрее по мере сокращения длины дня. Цветение происходит через 2,5-4 недели при длине дня 10-12 часов, тогда как цветение занимает 7,5 недель при длине дня 16 часов (Карпентер и Хопен, 1985, Паттерсон и др., 1986). Некоторые семена прорастают уже через 4 недели после появления соцветия, но даже через 10 недель почти 80% семян все еще находились в состоянии покоя (Carpenter and Hopen, 1985). Биотипы с темными семенами созревают через 6-7 недель после появления всходов, тогда как многие биотипы со светлыми семенами созревают через 9 недель. недель (Bough et al., 1986).

недель (Bough et al., 1986).

Опыление: Дикое просо в основном самоопыляющееся, с частотой ауткроссинга менее 10% (Colosi and Schaal 1997).

Репродукция: Дикие растения проса, выращенные без конкуренции, давали 69 000–94 000 семян с растения (Eberlin et al. 1990). В условиях конкуренции наблюдалось производство семян от 420 до 620 семян на растение (Williams and Harvey 2002).

Рассеяние: Семена распространяются птицами, млекопитающими и сельскохозяйственной техникой (Mickelson et al. 2002, Khan et al. 1997). Зерноуборочные комбайны разбрасывают семена на значительные расстояния в пределах полей и, возможно, между полями (McCanny and Cavers, 1988).

Обычные естественные враги: Sphacelotheca destruens (головня) и Ustilago crameri (зерновая головня) могут существенно повредить растения (Oelke et al. 1990). Птицы, грызуны и насекомые поедают много семян (Colosi et al. 1988, Микельсон и др. 2002).

1988, Микельсон и др. 2002).

Вкусовые качества: Культивируемое просо собирают в виде зерна для потребления человеком и животными или в качестве корма (Oelke et al. 1990, Baltensperger 1996), и, по крайней мере, похожие на урожай, светло-семянные, сорные биотипы сходным образом вкусный. Однако дикое просо может вызывать отравление молодых овец и коз (Burrows and Tyrl 2006).

Ссылки:- Anderson, R. L. 2000. Системный подход к выращиванию может устранить потребность в гербицидах для проса в полузасушливых условиях ( Panicum miliaceum ). Технология сорняков 14: 602-607.

- Андерсон Р. Л. и Д. К. Нильсон. 1996. Модель появления пяти видов сорняков в центральной части Великих равнин. Технология сорняков 10: 744-749.

- Baltensperger, D.D. 1996. Лисохвост и просо. In, Progress in New Crops, J. Janick (ed.), p. 182-190. ASHS Press: Александрия, Вирджиния.

- Боу М., Дж. К. Колози и П.

Б. Кейверс. 1986. Основные сорные биотипы проса проса ( Panicum miliaceum ) в Канаде. Канадский журнал ботаники 64: 1188-1198.

Б. Кейверс. 1986. Основные сорные биотипы проса проса ( Panicum miliaceum ) в Канаде. Канадский журнал ботаники 64: 1188-1198. - Боу Н. и П. Б. Кейверс. 1987. Просо Просо. Информационный бюллетень, Министерство сельского хозяйства Онтарио, продовольствия и сельских дел. http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/87-025.htm

- Burrows, G.E., and D.J. Tyrl. 2006. Справочник по токсичным растениям Северной Америки. Блэквелл: Эймс, ИА.

- Карпентер, Дж. Л. и Х. Л. Хопен. 1985. Сравнение биологии дикого и культивируемого проса ( Panicum miliaceum ). Наука о сорняках 33: 795-799.

- Кейверс, П. Б. и М. Кейн. 1990. Реакция проростков проса ( Panicum miliaceum) на механические повреждения и/или засушливые обработки. Технология сорняков 4: 425-432.

- Колози, Дж. К., П. Б. Спелеологи, Массачусетс Сук. 1988. Покой и выживание в закопанных семенах проса проса ( Panicum miliaceum) . Канадский журнал ботаники 66: 161-168.

- Колози, Дж. К. и Б. А. Шааль. 1997. Просо дикое ( Panicum miliaceum ) является генетически изменчивым и отличается от культурных сортов проса проса. Наука о сорняках 45: 509-518.

- Дэвис, А. С., Дж. Кардина, Ф. Форселла, Г. А. Джонсон, Г. Кегоде, Дж. Л. Линдквист, Э. К. Лушеи, К. А. Реннер, К. Л. Спраг и М. М. Уильямс II. 2005. Факторы окружающей среды, влияющие на устойчивость семян однолетних сорняков в кукурузном поясе США. Наука о сорняках 53: 860-868.

- Дхиллион, С. С. и К. Ф. Фризе. 1994. Распространение микоризы в прериях: применение в восстановлении окружающей среды. Тринадцатая конференция по прериям Северной Америки 13: 103–114.

- Эберлейн, К.В., Э.Л. Ларви, Т.Л. Миллер и Дж.Л. Майкл. 1990. Рост и развитие дикорастущего проса ( Panicum miliaceum) биотипов. Технология сорняков 4: 415-419.

- Элмор, К. Д. и Р. Н. Пол. 1983. Составной список сорняков C4. Наука о сорняках 31: 686-692.

- Харви Р. Г. и Г. Р. Макневин.

1990 г. Сочетание агротехнических приемов и гербицидов для борьбы с дикорастущим просом ( Panicum miliaceum ). Технология сорняков 4: 4333-439.

1990 г. Сочетание агротехнических приемов и гербицидов для борьбы с дикорастущим просом ( Panicum miliaceum ). Технология сорняков 4: 4333-439. - Холм Л., Дж. В. Панчо, Дж. П. Хербергер и Д. Плакнетт. 1979. Географический атлас мировых сорняков. Уайли: Нью-Йорк.

- Хан М., П. Б. Кейверс, М. Кейн и К. Томпсон. 1997. Роль пигментированной оболочки семян проса просо ( Panicum miliaceum L.) в инбибиции, прорастании и сохранении семян. Научные исследования семян 7:21-25.

- МакКэнни, С.Дж. и П.Б. Кейверс. 1988. Распространение проса просо ( Panicum miliaceum L.) в Онтарио, Канада. II. Разгон комбайнами. Исследование сорняков 28: 67-72.

- Микельсон, Дж. А., К. М. Бурбум и Р. Г. Харви. 2002. Уход за чашницей шерстистой и дикорастущим просо. Наука о сорняках, Университет Висконсина. http://128.104.239.6/uw_weeds/extensions/articles/woolwildpro.htm.

- Олке, Э. А., Э. С. Оплингер, Д. Х. Патнэм, Б. Р. Дурган, Дж. Д. Долл и Д.

Дж. Андерсандер. 1990. Просо. Руководство по альтернативным полевым культурам. 22 февраля 2007 г. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/afcm/millet.html.

Дж. Андерсандер. 1990. Просо. Руководство по альтернативным полевым культурам. 22 февраля 2007 г. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/afcm/millet.html. - Паттерсон, Д. Т., А. Э. Рассел, Д. А. Мортенсен, Р. Д. Коффин и Э. П. Флинт. 1986. Влияние температуры и фотопериода на Texas panicum ( Panicum texanum ) и дикое просо ( Panicum miliaceum ). Наука о сорняках 34: 876-882.

- Пичи Р. Э. и К. Мэллори-Смит. 2011. Влияние стратегии осенней обработки почвы и покровных культур на всхожесть дикорастущего проса ( Panicum miliaceum ) и воздействие на посев фасоли. Технология сорняков 25:119-126.

- Растения USDA. USDA, Служба охраны природных ресурсов. База данных растений. http://plants.usda.gov/

- Уорик, С.И. и Б.К. Томпсон. 1987. Дифференциальная реакция на конкуренцию у сорных биотипов проса. Канадский журнал ботаники 65: 1403-1409.

- Визе, А. М. и Л. К. Биннинг. 1987. Расчет пороговой температуры развития сорняков. Наука о сорняках 35: 177-179.

- Уильямс, Б.Дж. и Р.Г. Харви. 2002. Влияние имитации дождя семян на банк семян дикорастущего проса. Наука о сорняках 50: 340-343.

- Уильямс II, М. М., Р. А. Бойдстон и А. С. Дэвис. 2007. Дикое просо ( Panicummillaceum ) подавляющая способность среди трех гибридов сладкой кукурузы. Наука о сорняках 55: 245-251.

- Wilson, R. G. 1992. Дикое просо. НебГайд G83-648-A. Кооперативное расширение, Институт сельского хозяйства и природных ресурсов, Университет Небраски, Линкольн, Нью-Джерси.

Просо может быть как сорняком, так и резервуаром вируса на посевных полях

2. Новак Й., Данча Р., Сентей И., Караман Л. Отодик Орсагос Сантофёльди Дьомфельветелесес. ФВМ; Будапешт, Венгрия: 2009 г. Magyarország szántóföldjeinek gyomnövényzete; стр. 71–75. [Google Scholar]

3. Моравцова Л., Пысек П. , Яросик В.Х.В.З.П. Репродуктивные характеристики неофитов в Чехии, признаки инвазионных и неинвазионных видов. Преслия. 2010; 82: 365–390. [Google Scholar]

, Яросик В.Х.В.З.П. Репродуктивные характеристики неофитов в Чехии, признаки инвазионных и неинвазионных видов. Преслия. 2010; 82: 365–390. [Google Scholar]

4. Van De Wouw M., Jorge M.A., Bierwirth J.H. Характеристика коллекции многолетников panicum видов. Троп. Грассл. 2008; 42:40–53. [Google Scholar]

5. Novák J., Dancza R., Szentey I., Karaman L. Vidékfejlesztési Miniszt. Élelmiszerlánc-Felügyeleti FőosztályNövény-És Talajvédelmi. Остали; Будапешт, Венгрия: 2011. Az ötödik országos gyomfelvételezés magyarország szántóföldjein. [Google Scholar]

6. Цимбер Г., Чала Г. Adatok a monokultúrás kukoricavetésekben gyomosodást okozó köles ( Panicum miliaceum L.) terjedéséről. Новенитермелес. 1974;23:207–217. [Google Scholar]

7. Hunyadi K. Szántóföldi Gyomnövények és Biológiájuk. Мезёгаздасаги Киадо; Будапешт, Венгрия: 1988. [Google Scholar]

8. Цимбер Ф., Хартманн Г. Köles nemzetség ( panicum spp.). В: Benécsné bardi G., et al. , редакторы. Veszélyes 48, Veszélyes, Nehezen Irthato Gyomnövények és Ellenük való Védekezés. Мезофёльди Агрофорум Кфт.; Сексард, Венгрия: 2006. стр. 218–224. [Google Scholar]

, редакторы. Veszélyes 48, Veszélyes, Nehezen Irthato Gyomnövények és Ellenük való Védekezés. Мезофёльди Агрофорум Кфт.; Сексард, Венгрия: 2006. стр. 218–224. [Google Scholar]

9. Боч М., Кесмарки Э., Ковац И., Ружани А., Сабо Л.С. Сантофёльди Новенитерместес. Мезёгазда Киадо; Будапешт, Венгрия: 1992. стр. 354–356. [Google Scholar]

10. Wilson R.G., Westra P. Дикое просо (

11. Пастор Г., Сабо Р., Такач А., Хенези А., Надаси Э. Естественные вирусные инфекции сорняка Panicum miliaceum (L.) Columella J. Agric. Окружающая среда. науч. 2017; 4:35–38. [Google Scholar]

12. Руссинк М.Дж., Мартин Д.П., Руманьяк П. Метагеномика вирусов растений: достижения в открытии вирусов. Фитопатология. 2015;105:716–727. дои: 10.1094/ФИТО-12-14-0356-РВВ. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Pooggin M.M. Малые РНК-омики для идентификации вирусов растений, реконструкции вирома и характеристики противовирусной защиты. Передний. микробиол. 2018;9:2779. doi: 10.3389/fmicb.2018.02779. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Pooggin M.M. Малые РНК-омики для идентификации вирусов растений, реконструкции вирома и характеристики противовирусной защиты. Передний. микробиол. 2018;9:2779. doi: 10.3389/fmicb.2018.02779. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Massart S., Chiumenti M., De Jonghe K., Glover R., Haegeman A., Koloniuk I., Kominek P., Kreuze J. ., Кутняк Д., Лотос Л. и соавт. Обнаружение вирусов с помощью высокопроизводительного секвенирования малых РНК: крупномасштабное тестирование производительности стратегий анализа последовательностей. Фитопатология. 2018;109: 488–497. doi: 10.1094/PHYTO-02-18-0067-R. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Molnár A., Csorba T., Lakatos L., Várallyay É., Lacomme C., Burgyán J. Малые интерферирующие РНК растительного вируса происходят преимущественно из высокоструктурированных одиночных -спиральные вирусные РНК. Дж. Вирол. 2005;79:7812. doi: 10.1128/ОВИ.79.12.7812-7818.2005. [Статья PMC бесплатно] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Singh K., JaroŠovÁ J., Fousek J., Chen H., Kundu J.K. Идентификация вирома пшеницы в Чехии с использованием глубокого секвенирования малых РНК. Дж. Интегр. Агр. 2020;19: 1825–1833. doi: 10.1016/S2095-3119(19)62805-4. [CrossRef] [Google Scholar]

Singh K., JaroŠovÁ J., Fousek J., Chen H., Kundu J.K. Идентификация вирома пшеницы в Чехии с использованием глубокого секвенирования малых РНК. Дж. Интегр. Агр. 2020;19: 1825–1833. doi: 10.1016/S2095-3119(19)62805-4. [CrossRef] [Google Scholar]

17. Голяев В., Кандес Т., Рабенштейн Ф., Пуггин М.М. Реконструкция вирома растений и характеристика противовирусных РНК путем глубокого секвенирования малых РНК из высушенных листьев. науч. Отчет 2019; 9:19268. doi: 10.1038/s41598-019-55547-3. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Бернардо П., Шарль-Доминик Т., Баракат М., Ортет П., Фернандес Э., Филу Д., Хартнади П., Ребело Т.А., Казинс С.Р., Меслеард Ф. и др. Геометагеномика освещает влияние сельского хозяйства на распространение и распространенность вирусов растений в масштабе экосистемы. ISME J. 2018; 12: 173–184. doi: 10.1038/ismej.2017.155. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Ньитраи А., Габоржани Р. Мозаика полос пшеницы – новое вирусное заболевание пшеницы в Венгрии.

20. Навиа Д., де Мендонса Р.С., Скорацка А., Шидло В., Книгицкий Д., Хайн Г.Л., да Силва Перейра П.Р.В., Труол Г., Лау Д. Пшеничный курчавый клещ, aceria tosichella, и передаваемые вирусы: расширяющийся комплекс вредителей, поражающий зерновые культуры. Эксп. заявл. Акарол. 2013;59:95–143. doi: 10.1007/s10493-012-9633-y. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

21. Чалупникова Дж., Кунду Дж.К., Сингх К., Бартакова П., Беони Э. Вирус полосатой мозаики пшеницы: заболеваемость полевыми культурами, потенциальный резервуар среди видов трав и поглощение сортами озимой пшеницы. Дж. Интегр. Агр. 2017; 16: 523–531. doi: 10.1016/S2095-3119(16)61486-7. [CrossRef] [Google Scholar]

22. Сингх К., Вегуло С.Н., Скорацка А., Кунду Дж.К. Вирус полосатой мозаики пшеницы: вирус вековой давности, значение которого во всем мире растет. Мол. Завод Патол. 2018;19:2193–2206. doi: 10.1111/mpp.12683. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Rabenstein F., Seifers D.L., Schubert J., French R., Stenger D.C. Филогенетические отношения, разнообразие штаммов и биогеография тритимовирусов. Дж. Генерал Вирол. 2002; 83: 895–906. doi: 10.1099/0022-1317-83-4-895. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Rabenstein F., Seifers D.L., Schubert J., French R., Stenger D.C. Филогенетические отношения, разнообразие штаммов и биогеография тритимовирусов. Дж. Генерал Вирол. 2002; 83: 895–906. doi: 10.1099/0022-1317-83-4-895. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Конти М. Исследования пулевидного вируса злаков, выделенного в Италии из цикад. Дж. Фитопат. 1969; 66: 275–279. doi: 10.1111/j.1439-0434.1969.tb02437.x. [CrossRef] [Google Scholar]

25. Yan T., Zhu J.-R., Di D., Gao Q., Zhang Y., Zhang A., Yan C., Miao H., Wang X.- Б. Характеристика полного генома вируса желтой полосатой мозаики ячменя выявила вложенный ген, кодирующий небольшой гидрофобный белок. Вирусология. 2015; 478:112–122. doi: 10.1016/j.virol.2014.12.042. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

26. Маккоук К.М., Бертшингер Л., Конти М., Болай Н., Дюсунчели Ф. Рабдовирус желтой полосатой мозаики ячменя естественным образом поражает зерновые культуры на анатолийском плато в Турции. Дж. Фитопат. 1996; 144: 413–415. doi: 10.1111/j.1439-0434.1996.tb00315.x. [CrossRef] [Google Scholar]

doi: 10.1111/j.1439-0434.1996.tb00315.x. [CrossRef] [Google Scholar]

27. Алмаси Р., Афшарифар А., Ниази А., Пакдел А., Изадпанах К. Анализ полной нуклеотидной последовательности гена полимеразы вируса желтой полосатой мозаики ячменя – иранского изолята. Дж. Фитопат. 2010; 158:351–356. дои: 10.1111/j.1439-0434.2009.01624.х. [CrossRef] [Google Scholar]

28. Изадпанах К., Эбрахим-Несбат Ф., Афшарифар А.Р. Вирус желтой полосатой мозаики ячменя как причина основного заболевания пшеницы и проса в Иране. Дж. Фитопат. 1991; 131: 290–296. doi: 10.1111/j.1439-0434.1991.tb01199.x. [CrossRef] [Google Scholar]

29. Маккук К.М., Кумари С.Г., Гулам В., Аттар Н. Первое обнаружение вируса желтой полосатой мозаики ячменя, поражающего яровые питомники пшеницы в Сирии. Завод Дис. 2004; 88:83. дои: 10.1094/ПДИС.2004.88.1.83А. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Di D.P., Zhang Y.L., Yan C., Yan T., Zhang A.H., Yang F., Cao X.L., Li D.W., Lu Y.G., Wang X.B., et al. Первое сообщение о вирусе желтой полосатой мозаики ячменя на пшенице в Китае. Завод Дис. 2014;98:1450. doi: 10.1094/PDIS-06-14-0579-PDN. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Завод Дис. 2014;98:1450. doi: 10.1094/PDIS-06-14-0579-PDN. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

31. Локхарт Б.Э.Л., Эль-Маатауи М., Кэрролл Т.В., Леннон А.М., Заске С.К. Идентификация вируса желтой полосатой мозаики ячменя в Марокко и его полевое обнаружение с помощью иммуноферментного анализа. Завод Дис. 1986;70:1113–1117. doi: 10.1094/PD-70-1113. [CrossRef] [Google Scholar]

32. Дицген Р.Г., Хиггинс С.М. Полная последовательность генома вируса стерильности кукурузы. Арка Вирол. 2019;164:1221–1223. doi: 10.1007/s00705-019-04164-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Чжао Ф., Лим С., Ю Р.Х., Игори Д., Ким С.-М., Квак Д.Ю., Ким С.Л., Ли Б.К., Мун Дж.С. Полная геномная последовательность предполагаемого нового полеровируса, идентифицированного в ячмене в Южной Корее. Арка Вирол. 2016;161:2047–2050. doi: 10.1007/s00705-016-2881-0. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

34. Пак С.Ю., О Дж.Х., Мин Х.Г., Ли Х.К., Ли С.Х. Первое сообщение о вирусе ячменя g в просе ( Panicum miliaceum ) в Корее. Завод Дис. 2016;101:393. doi: 10.1094/PDIS-07-16-0952-PDN. [CrossRef] [Google Scholar]

Завод Дис. 2016;101:393. doi: 10.1094/PDIS-07-16-0952-PDN. [CrossRef] [Google Scholar]

35. О Дж., Пак С.Ю., Мин Х.Г., Ли Х.К., Ём Ю.А., Юн Ю., Ли С.Х. Первое сообщение о вирусе ячменя g в лисохвосте ( Setaria italica ) в Корее. Завод Дис. 2017;101:1061. doi: 10.1094/PDIS-01-17-0036-PDN. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

36. Нанкарроу Н., Афтаб М., Чжэн Л., Майна С., Фримен А., Родони Б., Спэкман М., Требицки П. Первое сообщение о вирусе ячменя g в Австралии. Завод Дис. 2019;103:1799. doi: 10.1094/PDIS-01-19-0166-PDN. [CrossRef] [Google Scholar]

37. Кумар Л.М., Фостер Дж.А., МакФарланд С., Малапи-Уайт М. Первое сообщение о вирусе ячменя g в просо просо ( P anicum virgatum ) Plant Dis. 2017;102:466. doi: 10.1094/PDIS-09-17-1390-PDN. [CrossRef] [Академия Google]

38. Шуберт Дж., Циглер А., Рабенштейн Ф. Первое обнаружение вируса полосатой мозаики пшеницы в Германии: молекулярные и биологические характеристики. Арка Вирол. 2015; 160:1761–1766. doi: 10.1007/s00705-015-2422-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2015; 160:1761–1766. doi: 10.1007/s00705-015-2422-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. Кудела О., Куделова М., Новакова С., Гласа М. Первое сообщение о вирусе полосатой мозаики пшеницы в Словакии. Завод Дис. 2008;92:1365. doi: 10.1094/PDIS-92-9-1365C. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. Trzmiel K., Szydło W., Zarzyńska-Nowak A., Jeżewska M. Первое сообщение о ко- инфекции растений тритикале в Польше. Завод Дис. 2015;99:1290. doi: 10.1094/PDIS-01-15-0105-PDN. [CrossRef] [Google Scholar]

41. Куттс Б.А., Банович М., Кехо М.А., Северсон Д.Л., Джонс Р.А.К. Эпидемиология вируса полосатой мозаики пшеницы в среде средиземноморского типа. Евро. Дж. Плант Патол. 2014; 140:797–813. doi: 10.1007/s10658-014-0510-x. [CrossRef] [Google Scholar]

42. Пекман А., Кутняк Д., Гутьеррес-Агирре И., Адамс И., Фокс А., Бунхэм Н., Равникар М. Секвенирование следующего поколения для обнаружения и обнаружения вирусов растений и вироиды: сравнение двух подходов. Передний. микробиол. 2017;8:1998. doi: 10.3389/fmicb.2017.01998. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

микробиол. 2017;8:1998. doi: 10.3389/fmicb.2017.01998. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

43. Уайт Дж. Л., Капер Дж. М. Простой метод обнаружения вирусных сателлитных РНК в небольших образцах тканей растений. Дж. Вирол. Методы. 1989; 23:83–93. doi: 10.1016/0166-0934(89)-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

44. Czotter N., Molnár J., Pesti R., Demián E., Baráth D., Varga T., Várallyay É. Использование сирн для диагностики вирусов, ассоциированных с древесными растениями, в питомниках и коллекциях. В: Панталео В., Кьюменти М., редакторы. Вирусная метагеномика: методы и протоколы. Спрингер; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 2018. стр. 115–130. [PubMed] [Академия Google]

45. Кумар С., Стечер Г., Тамура К. Mega7: Молекулярно-эволюционный генетический анализ версии 7.0 для больших наборов данных. Мол. биол. Эвол. 2016; 33:1870–1874. doi: 10.1093/molbev/msw054. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

46. Сайтоу Н.